第十四章 链路初始化与训练

关于前一章

上一章描述了物理层与链路之间的电气接口,包括差分发送端与接收端的一些特性的细节。同时也讨论了信号均衡的需求以及均衡的方法。上一章的讨论包括了 Gen1, Gen2 和 Gen3 速率下的差分发送与接收端的特性。

关于本章

本章讨论物理层链路训练与状态状态机(LTSSM, Link Traning and Status State Machine)的行为,包括从上电或者复位开始,到链路进入正常工作状态(L0),报文流量开始的整个初始化过程。此外,本章还将讨论链路电源状态 L0s,L1,L2,L3 以及这些状态之间的转换。本章也会讨论链路恢复状态(Recovery)中,重新完成位锁定(Bit Lock)、符号锁定(Symbol Lock)或者块锁定(Block Lock)的过程。最后,还讨论了用于链路带宽管理的链路速率以及位宽转换。

关于下一章

下一章将讨论 PCIe 端口或者链路中存在的错误类型,如何检测、报告这些错误,以及这些错误的处理选项。因为 PCIe 设计中后向兼容了 PCI 的错误报告机制,所以将首先介绍 PCI 的错误处理机制作为背景知识。然后我们将关注于PCIe 对于可纠正、非致命以及致命错误的处理机制。

14.1 总览

链路初始化和训练是由物理层控制的,基于硬件 (而非软件) 的过程。该过程配置和初始化设备的链路和端口,使链路上能够进行正常的数据报文通信。

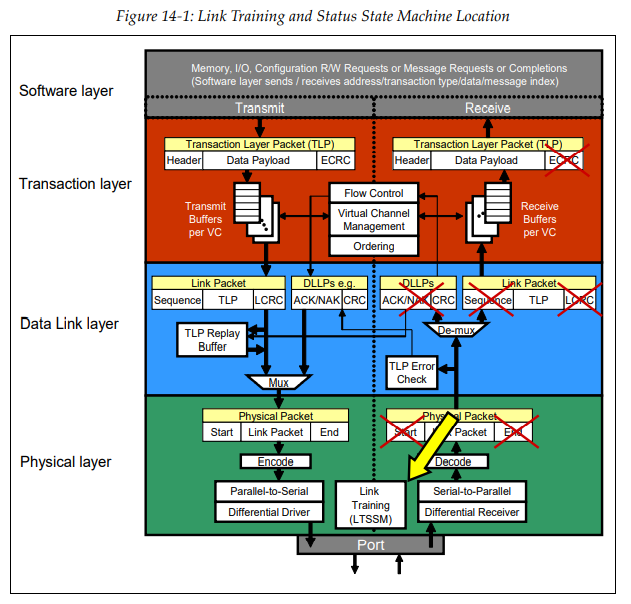

图 14-1 LTSSM 在 PCIe 架构中所处的位置

完整的训练过程在复位后由硬件自动启动,并由 LTSSM 管理,如 506 页图14-1 所示。

在链路初始化和训练过程中包括了几项步骤。让我们思考下它们都有哪些作用,并提前引入一些术语。

-

位锁定,Bit Lock:当链路训练开始时,接收端的时钟尚未与接收信号的发送时钟同步,无法可靠地采样输入信号的数据比特。在链路训练期间,接收端的时钟和数据恢复(CDR,Clock and Data Recovery)逻辑通过使用数据比特流作为时钟的参考信号,来重建发送端的时钟。一旦从数据流中恢复了时钟,就可以说接收端已经完成了位锁定,然后能够正确地采样输入数据比特。有关位锁定机制的更多信息,可以参阅第 395 页的 “实现位锁定”。

-

符号锁定,Symbol Lock:对于8b/10b编码 (Gen1/Gen2) 而言,训练的下一步是进行符号锁定。同位锁定类似,虽然接收端目前可以识别单个比特,但是不知道由 10 个比特组成的符号的边界在哪里。当发送端和接收端交换训练有序集 TS1 和 TS2 时,接收端在比特流中搜索可识别的数据图样(pattern)。通过查找 COM 符号的位置可以较为简单地实现这一点。COM 符号独特的编码使得它很容易识别,识别 COM 字符后,接收方不但定位到了两个符号之间的边界,而且也能定位到两个有序集之间的边界(译注:因为有序集 TS1/TS2 以 COM 字符作为开端)。有关这方面的更多信息,参见第 396 页的 “实现符号锁定”。

-

块锁定,Block Lock:对于8.0 GT/s(Gen3) 所使用的块锁定,处理过程与符号锁定略有不同,因为没有使用8b/10b 编码方案,所以也就不存在 COM 字符。然而,接收端仍然需要在接收比特流中找到可识别的报文边界。解决方案是在训练有序集中包含更多的电气空闲退出有序集( EIEOS,Electrical Idle Exit Ordered Set),用于定位边界。可以通过查找 00h 和 FFh 字节交替的数据图样来找到 EIEOS ,并且 EIEOS 的位置定义了块之间的边界,因为根据协议,当该有序集结束后,下一个块必须紧随其后开始。

-

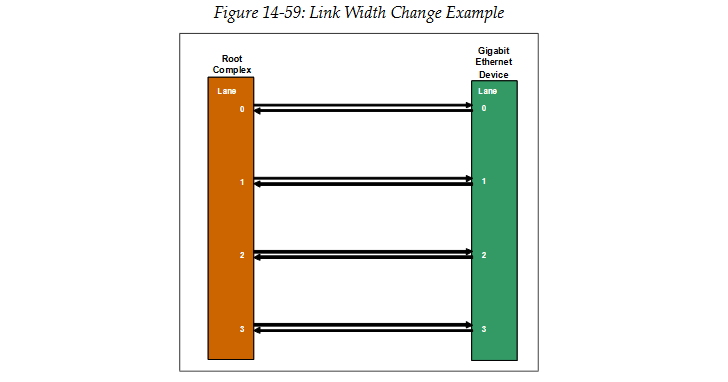

链路宽度,Link Width:具有多个通道的 PCIe 设备可以使用不同的链路宽度。例如,具有 x2 端口的设备可以与 x4 端口的设备连接。在链路训练期间,两台设备的物理层会测试链路,并将链路宽度设置为两者能接受的最大值。

-

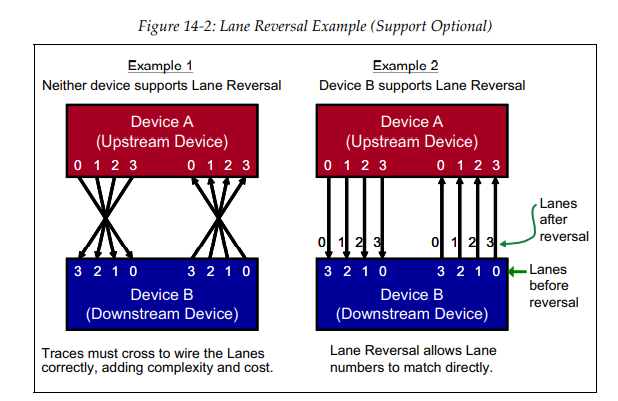

通道翻转, Lane Reversal:设备端口上的多个通道从 0 开始,按递增顺序编号。通常来说,端口的通道 0 同样连接到对端的通道 0,通道 1 连接到通道 1 ,依此类推。

然而,有时我们希望能够在逻辑上,颠倒各个通道间的编号,以简化 PCB 布线。并且能够允许各个通道间的连接走线不必交叉(参见第 508 页的图 14-2)。只要其中一个 PCIe 设备支持通道编号反转功能,就可以颠倒通道的连接关系,这是一项可选功能。

通道连接颠倒的情况是在链路训练期间检测到的,其后,其中一台设备必须在内部颠倒其通道编号才能使链路正常工作。由于规范没有强制要求支持此功能,电路板设计人员需要保证系统中至少有一个设备支持此功能,才能颠倒通道顺序布线。

图 14-2 通道翻转示例(可选支持特性)

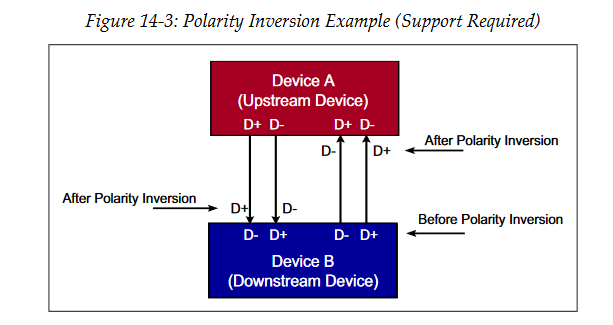

- 极性反转,Polarity Inversion:两端设备间的 D+ 和 D- 这一对差分信号互相之间是支持反接的(译注:即将 D+ 与对端 D- 连接,而不是 D+),为了在有必要的时候简化 PCB 的布局和连线。任何接收端都需要单独地检查差分信号的连接情况,并在极性翻转的情况下,在训练期间自动纠正,如图 14-3 所示。接收端通过检测输入 TS1 和 TS2 的符号 6-15 来实现这一点。如果接收端在 TS1 中收到了 D21.5 而不是预期的 D10.2(译注:),或者在 TS2 中收到了 D26.5 而不是预期的 D5.2,这代表当前通道差分对极性反转,需要进行纠正。与通道翻转不同的是,极性反转纠正是一项必须的特性,而不是可选的。

图 14-3 极性反转示例(可选支持特性)

-

链路数据速率,Link Data Rate: 在复位后,链路初始化与训练状态机总是会先将数据速率设置为默认的 2.5Gbit/s,以实现对第一代协议的后向兼容(第一代协议速率为 2.5Gbit/s)。如果链路宣称可以实现更高的速率,那么在训练时双方会通告自己支持的最高速率,完成训练后,LSTTM 会自动重新进行一次过程更短的训练,将链路速率改变为双方都支持的最高速率。

-

多 lane 间信号去偏移,Lane‐to‐Lane De‐skew: 各个通道之间的传输线长度差异或者其他因素,会导致多通道链路中原本同时传输的多个并行比特,到达接收方的时间有所差异,这被称之为信号偏斜(signal skew)现象。接收方需要通过延迟较早到达的通道,以对齐所有通道上的信号的到达时间,补偿通道之间信号传输快慢差异。在协议规定的可允许的信号偏移范围内,(对于 2.5Gbps 速率来说,最大信号偏斜是 20ns),接收方需要能够自动对偏移进行补偿。多通道间信号偏移补偿机制能够帮上 PCB 设计者一个大忙,因为他们不再需要设置复杂精细的约束,走出非常精确的等长信号传输线,有时候这是很难的。信号偏移补偿机制和极性翻转以及通道翻转机制一起,可以很大程度上简化高可靠的高速 PCIe PCB 设计。

14.2 链路训练中的有序集

14.2.1 概要

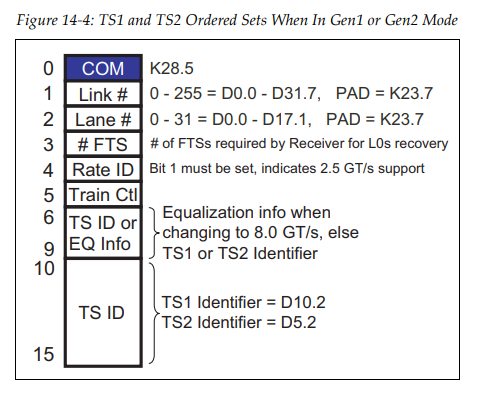

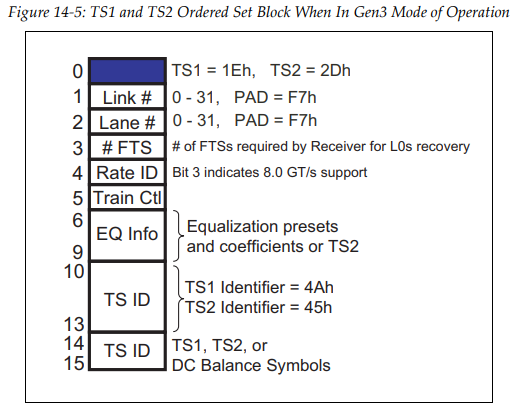

我们已经在本书 11 章的 “有序集” 这一节讨论过物理层所有不同类型的有序集。在训练过程中涉及到的物理层有序集包括训练有序集 TS1 以及 TS2 。图 14-4 中是 Gen1 以及 Gen2 模式下的有序集格式。图 14-5 是 Gen3 模式中所使用有序集的格式。接下来我们来进一步详细讨论他们。

图 14-4 Gen1/Gen2 中的 TS1/TS2 格式

14.2.2 TS1 以及 TS2 有序集

从图中 14-4 中可以看到,TS1/2 由 16 个符号(译注:字节)组成。在 LTSSM 的轮询、配置以及恢复状态中,通信双方会交换 TS1/2 有序集,本文会在后续的 LTSSM 章节详细讨论,后文分别在表 14-1/14-2中,用表格的形式描述了 TS1/2 16 个符号的具体含义。

为了便于理解和行文,以下用 Gen1 表示速率为 2.5GT/s 的情况,Gen2 表示速率为 5GT/s 的情况,Gen3 表示速率为 8GT/s 的情况。另外值得注意的是,在低速率中,Link 以及 Lane 字段中的填充字符(PAD character)使用 K23.7 ,而在 Gen3 中使用的是 F7h。我们后续的讨论中不会特别提及两者的差异,而统一表示为填充字符,因为这不重要。

图 14-5 Gen3 中的 TS1/TS2 格式

表 14-1 TS1 有序集内容汇总

| Symbol |

Number Description |

| 0 |

• Gen1/Gen2, COM (K28.5) 符号<br>• Gen3, 1Eh 表示这是一个 TS1 有序集<br> |

|

Link Number 链路编号<br> • 不支持 Gen3 的端口: 0‐255, PAD<br> •支持 Gen3 的下游端口: 0‐31, PAD<br> •支持 Gen3 的上游端口: 0‐255, PAD<br> |

| 2 |

Lane Number 通道编号<br> • 0‐31, PAD<br> |

| 3 |

N_FTS<br> • 从 L0s 返回 L0 时,接收方需要收到的快速训练 FTS 有序集数量<br> L0s: 0 ‐ 255<br> |

| 4 |

Data Rate Identifier 数据速率标识符:<br> • Bit 0 — 保留字段.<br> • Bit 1 — 支持 2.5 GT/s (必须置为 1b)<br> • Bit 2 — 支持 5.0 GT/s (如果 Bit3 为 1b,则必须为 1b)<br> • Bit 3 — 支持 8.0 GT/s<br> • Bits 5:4 — 保留字段<br> • Bit 6 — Autonomous Change/Selectable De‐emphasis<br> – 下游端口: 在 Polling.Active, Configuration.Linkwidth.Start,<br> 以及 Loopback.Entry 等 LTSSM 状态中使用, 其他状态中为保留字段<br> – 上游端口: 在 Polling.Active, Configuration,Recovery,<br/> 以及 Loopback.Entry 等 LTSSM 状态中使用, 其他状态中为保留字段<br/> • Bit 7 — Speed change. <br/>只在 Recovery.RcvrLock LTSSM 状态中置为, 其他状态中为保留字段 |

| 5 |

Training Control (0=De‐assert, 1 = Assert) 训练控制字段(1 表示使能)<br> • Bit 0 — Hot Reset<br> • Bit 1 — Disable Link<br> • Bit 2 — Loopback<br> • Bit 3 — Disable Scrambling (2.5 or 5.0 GT/s; Gen3 中为保留字段)<br> • Bit 4 — Compliance Receive (2.5 GT/s 速率可选支持, 其他速率必须支持)<br> • Bits 7:5 — 保留字段, 设置为 0<br> |

| 6 |

Gen1/Gen2:<br> • TS1 标识符(4Ah) ,即 D10.2<br> • 仅在 EQ TS1 中使用,普通 TS1 不适用<br> Bits 2:0 — Receiver preset hint<br> Bits 6:3 — Transmitter Preset<br> Bit 7 — 设置为 1<br> Gen3:<br> • Bits 1:0 — Equalization Control (EC). <br/>仅在 Recovery.Equalization 以及 Loopback 等 LTSSM 状态中使用, 其他状态中为必须为 00b<br/> • Bit 2 — Reset EIEOS Interval Count.<br/> 仅在 Recovery.Equalization 以及 Loopback 等 LTSSM 状态中使用, 其他状态中为保留字段<br/> • Bits 6:3 — Transmitter Preset<br> • Bit 7 — Use Preset. (如果该比特为 1,则使用 preset 值,否则使用 coefficients 值) <br/>仅在 Recovery.Equalization 以及 Loopback 等 LTSSM 状态中使用, 其他状态中为保留字段<br/> |

| 7 |

Gen1/Gen2:<br/> • TS1 标识符(4Ah) ,即 D10.2<br/> Gen3:<br> • Bits 5:0 — FS (Full Swing value) ,如果符号 6 中的 EC 域为 01b,<br> 否则为 Precursor Coefficient.<br> • Bits 7:6 — 保留字段.<br> |

| 8 |

Gen1/Gen2:<br/> • TS1 标识符(4Ah) ,即 D10.2<br/>Gen3:<br> • Bits 5:0 — LF (Low Frequency value) ,如果符号 6 中的 EC 域为 01b, <br> 否则为 Cursor Coefficient.<br> • Bits 7:6 — 保留字段.<br> |

| 9 |

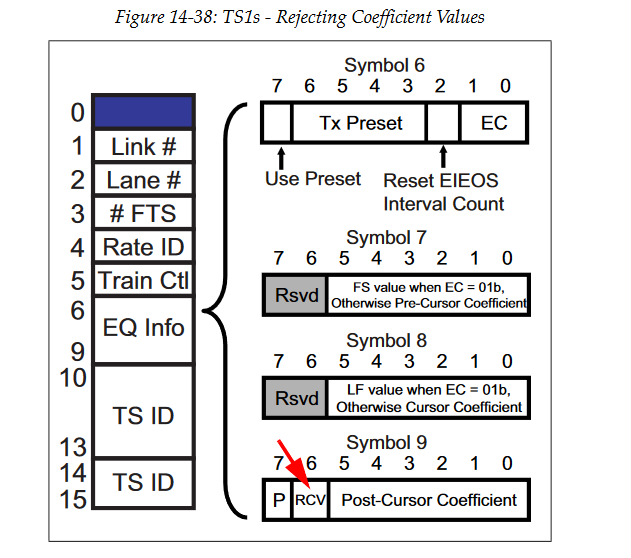

Gen1/Gen2:<br/> • TS1 标识符(4Ah) ,即 D10.2<br/>Gen3:<br> • Bits 5:0 — Post‐cursor Coefficient.<br> • Bit 6 — Reject Coefficient Values. <br>仅在 Recovery.Equalization LTSSM 状态的特定阶段中使用, 其他状态中为必须为 0<br> • Bit 7 — Parity (P) <br/>这是覆盖符号 6,7,8 以及 符号 9[6:0] 的校验码<br>接收方必须重新计算校验码并与校验码域比较<br>只有比较结果通过的 TS1 才是有效的<br> |

| 10‐13 |

Gen1/Gen2:<br/> • TS1 标识符(4Ah) ,即 D10.2<br/>Gen3:<br/> • TS1 标识符(4Ah)<br> |

| 14‐15 |

Gen1/Gen2:<br/> • TS1 标识符(4Ah) ,即 D10.2<br/>Gen3:<br/> • TS1 标识符(4Ah),或者 DC-balance 符号<br/> |

读者可能会对符号 6 中的 EQ TS1 部分感到疑惑:既然只有 8GT/s 速率支持均衡,为什么较低的速率也会用到 EQ TS1? 他们其实是给那些支持 Gen3 但是当前工作在较低速率,并且想切换到 8GT/s 的通道传递 EQ 值用的。关于这部分的更多细节,以及 Gen3 均衡过程相关的内容,可以参阅本章 “链路均衡概览” 一节,原文 577 页。

表 14-2 TS2 有序集内容汇总

| Symbol |

Number Description |

| 0 |

• Gen1/Gen2, COM (K28.5) 符号<br>• Gen3, 2Dh 表示这是一个 TS2 有序集.<br> |

|

Link Number 链路编号<br> • 不支持 Gen3 的端口: 0‐255, PAD<br> •支持 Gen3 的下游端口: 0‐31, PAD<br> •支持 Gen3 的上游端口: 0‐255, PAD<br> |

| 2 |

Lane Number 通道编号<br> • 0‐31, PAD<br> |

| 3 |

N_FTS<br> • 从 L0s 返回 L0 时,接收方需要收到的快速训练 FTS 有序集数量<br> L0s: 0 ‐ 255<br> |

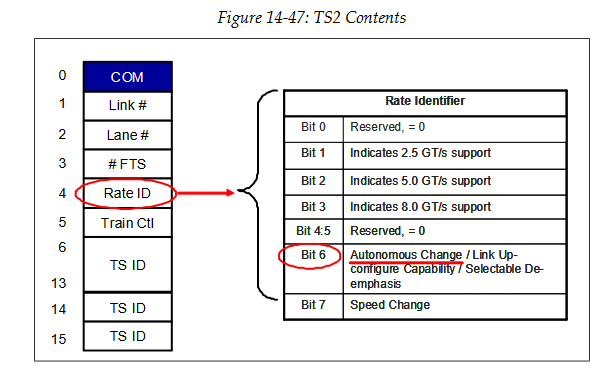

| 4 |

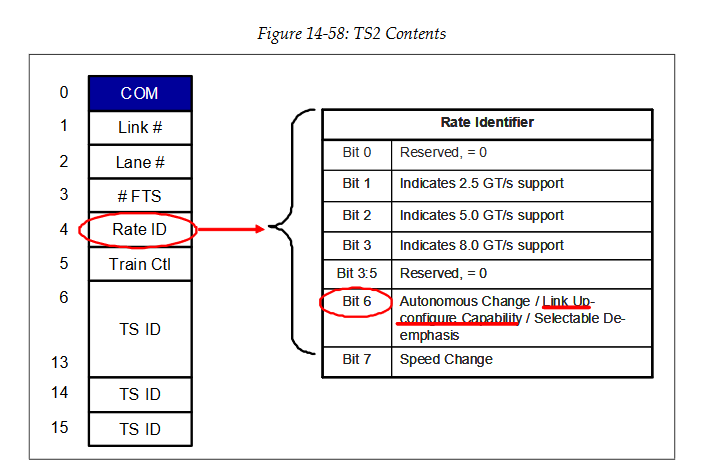

Data Rate Identifier 数据速率标识符:<br> • Bit 0 — 保留字段.<br> • Bit 1 — 支持 2.5 GT/s (必须置为 1b)<br> • Bit 2 — 支持 5.0 GT/s (如果 Bit3 为 1b,则必须为 1b)<br> • Bit 3 — 支持 8.0 GT/s<br> • Bits 5:4 — 保留字段<br> • Bit 6 — Autonomous Change/Selectable De‐emphasis/Link Upconfigure Capability.<br> 在 Polling.Configuration, Configuration.Complete, 以及 Recovery 等 LTSSM 状态中使用, 其他状态中为保留字段<br> • Bit 7 — Speed change. <br/>只在 Recovery.RcvrLock LTSSM 状态中置为, 其他状态中为保留字段 |

| 5 |

Training Control (0=De‐assert, 1 = Assert) 训练控制字段(1 表示使能)<br> • Bit 0 — Hot Reset<br> • Bit 1 — Disable Link<br> • Bit 2 — Loopback<br> • Bit 3 — Disable Scrambling (2.5 or 5.0 GT/s; Gen3 中为保留字段)<br> • Bits 7:4 — 保留字段, 设置为 0<br> |

| 6 |

Gen1/Gen2:<br> • TS2 标识符(4Ah) ,即 D10.2(译注:原文如此,应为 45h 以及 D5.2)<br> • 仅在 EQ TS2 中使用,普通 TS2 不适用<br> Bits 2:0 — Receiver preset hint<br> Bits 6:3 — Transmitter Preset<br> Bit 7 — Equalization Command<br> Gen3:<br> • Bits 5:0 — 保留字段 <br/>仅在 Recovery.Equalization 以及 Loopback 等 LTSSM 状态中使用, 其他状态中为必须为 0<br/> • Bit 6 — Quiesce Guarantee.<br/> 仅在 Recovery.RcvrCfg 等 LTSSM 状态中使用, 其他状态中为保留字段<br/> • Bit 7 — Request Equalization.<br/> 仅在 Recovery.RcvrCfg 等 LTSSM 状态中使用, 其他状态中为保留字段<br/> |

| 7-13 |

Gen1/Gen2:<br/> • TS2 标识符(45h) ,即 D5.2<br/> Gen3:<br> • TS2 标识符(45h) <br> |

| 14‐15 |

Gen1/Gen2:<br/> • TS2 标识符(45h) ,即 D5.2<br/> Gen3:<br/> • TS2 标识符(45h) 或者 DC-balance 符号<br/> |

表 14-1/14-2是 TS1 和 TS2 格式的大致描述,接下来我们仔细讨论下每个字段的含义。

-

Symbol 0:

- Gen1/2,所有有序集的首个符号都是 K28.5(COM) 字符。接收方通过 COM 字符实现符号锁定(译注:即接收方通过正确接收的 COM,确认符号的边界)。因为 COM 字符需要同时出现在所有通道上,因此可以用于多通道间信号去偏斜。

- Gen3,有序集所在的 Block 之前是 2 比特同步头,同步头之后的首个符号用于表示有序集的类型。TS1 的首个符号是 1Eh, TS2 首个符号是 2Dh。

-

Symbol 1(Link #):链路编号,在轮询状态中使用填充字符填充,其他状态中为链路被分配的编号

-

Symbol 2(Lane #):通道编号,在轮询状态中使用填充字符填充,其他状态中为通道被分配的编号

-

Symbol 3 (N_FTS): 表示当前链路速率下,接收方从 L0s 电源状态退出返回 L0 状态所需要接收的快速训练序列(FTS)数量。在退出 L0s 状态时,发送方至少会发送 N_FTS 个 FTS。这一过程所需的时间取决于所需 FTS 的数量以及当前的链路速率。举例来说,2.5GT/s 速率下,每个符号的发送时间为 4ns,所以如果需要 200 个 FTS,那么就是 200 FTS 每个 FTS 4 个符号 4ns = 3200 ns。如果发送方置位了扩展同步比特,那么将发送 4096 个 FTS,发送这么多 FTS 是为了给外部链路观测工具建立比特同步和符号同步留出足够的时间,因为有些外部工具同步所需的时间比较长。

-

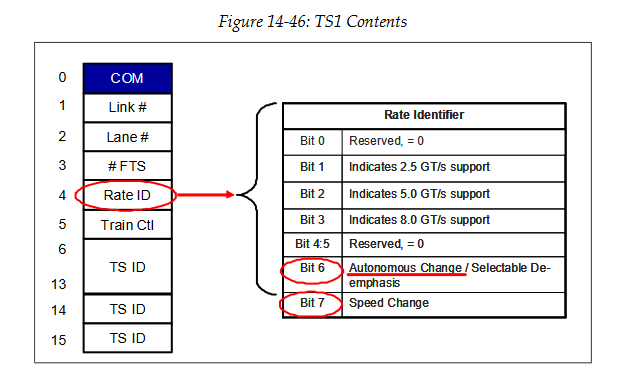

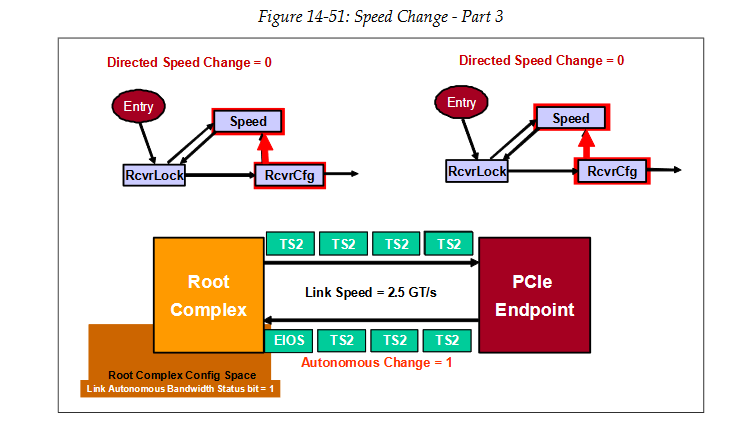

Symbol 4 (Rate ID): 设备报告其所支持的数据速率,以及一些提供给由硬件发起的带宽改变功能的信息。所有设备必须支持 2.5GT/s 速率,并且链路在复位后始终会自动被训练为 2.5GT/s 速率,所以任何新的设备都需要后向兼容这个速率。如果设备支持 8GT/s 速率,那么它也需要支持 5GT/s 速率。此外,这个符号中还包括的其他信息有:

-

Autonomous Change:当该比特置为 1 时,任何带宽改变的请求都是基于电源管理方面的原因而发起的。如果在发出带宽改变请求时,该比特未置为 1,那么代表设备在较高的速率或者较宽的链路上检测到工作不稳定的情况,需要改变带宽配置(降低速率或者减小链路宽度)来解决这些问题。

-

Selectable De‐emphasis

-

上游端口(Upstream Ports)设置该域表示他们在 5GT/s 速率下期望的去加重水平设置,具体的预期设置取决于实现。在 Recovery.RcvrCfg 状态中,设备锁存接收到的该域的值,存放在设备内部。(协议描述中,这个值会被保存在一个名为 select_deemphasis 的变量中)

-

下游端口(Downstream Ports)和根节点端口(Root Ports):在 Polling.Compliance 状态中,基于接收到的该比特数值,设置 select_deemphasis 变量。在 Recovery.RcvrCfg 状态中,发送端设置发送的 TS2 中的该比特信息,数值基于 Link Control 2 寄存器相关比特。由于该寄存器的初始值是由硬件初始化的,所以预期需要在上电阶段后通过固件配置恰当的数值,或者将其硬件初始化值设置为一个保守但是安全(Strapping)的数值。

-

在 5.0 GT/s 回环模式中,从机去加重水平数值由主机发送的 TS1 中的对应比特设置。

-

Link Upconfigure Capability:该域表示了一个较宽的链路在减少链路宽度后,是否有能力重新恢复原先较宽的链路宽度。如果在 Configuration.Complete 状态中,双方设备都报告自己具有这个能力,那么就做为一项共识记录下来。(比如将内部的一 upconfigure_capable 比特置位)

-

Symbol 5 (Training Control): 交流链路双方的一些特殊情况,比如进行一次热复位(Hot Reset),使能回环模式,关闭链路或者关闭加扰。

-

Symbols 6‐9 (Equalization Control):

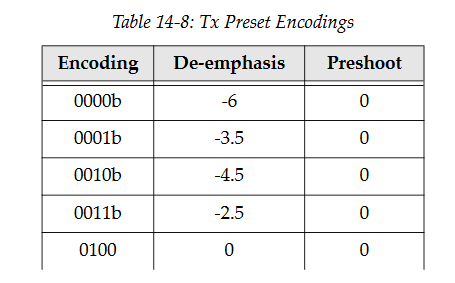

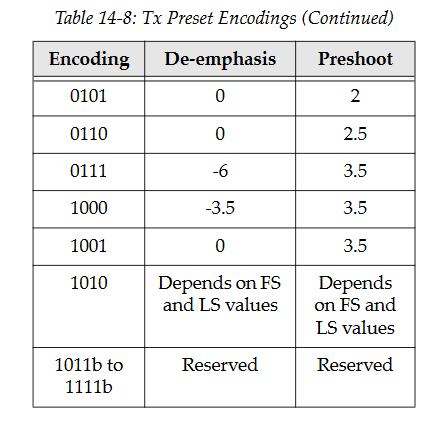

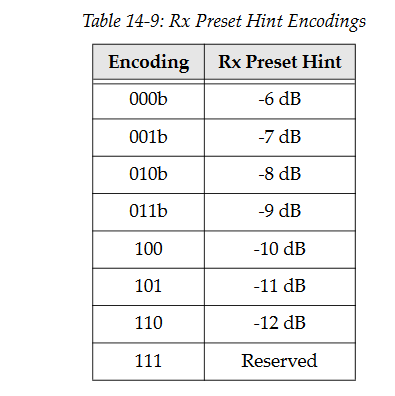

- Gen1/Gen2,符号 7-9 仅仅是 TS1 或者 TS2 的标识符,符号 6 通常也只是标识符,此时符号 6 比特 7(Use Preset 域) 为 0 。但是,如果这一比特为 1,那么代表当前的有序符号集是一个下游端口(DSP,面向下游的端口,比如 RC 的端口)发送的 EQ TS1 或者 EQ TS2。其中 ”EQ“ 代表均衡(Equalization),发送 EQ TS1/TS2 意味着链路速率将被提高为 8GT/s,此时上游端口(USP,面向上游的端口,比如 EP 的端口)需要知道当前使用的均衡参数。在 EQ TS1 和 TS2 中,符号 6 提供给 USP 的信息包括发送端预设集选择(Preset)以及接收端预设集选择提示(Preset Hint)。支持 8GT/s 速率的端口需要能够接收任意的 TS 类型(包括普通 TS 以及 EQ TS),但是如果端口不支持 8GT/s 速率,则不需要接收 EQ TS 的能力。可能的预设集数值列在原文 579 和 580 页的表 14-8 和表 14-9 中。

- Gen3,符号 6-9 提供均衡过程所需的预设集选择数值以及参数。TS2 的符号 6 的比特 7 (Request Equalization 域)现在被 USP 用于申请重新进行均衡。此时,符号 6 的比特 6 ( Quiesce Guarantee 域)可能也需要被置起,表示只要重新均衡的速度够快,那么所耗费的时间不会导致诸如完成包超时等问题(返回 L0 的时间在 1ms 以内)。在有些场景会使用到这个功能,举个例子,如果在使用均衡得到的设置时检测到了问题。 DSP 可以使用比特 6 和 7,要求 USP 来发起重新均衡的请求,并保证重新均衡不会带来副作用,尽管 USP 不需要对此做出回复。(译者:没有太明白这个例子)如果想了解更多均衡过程,请参阅原文 577 页的 “链路均衡概览” 一节。

-

Symbols 10‐13 : TS1 或者 TS2 标识符

-

Symbols 14-15 (DC Balance):

- Gen1/Gen2,仅仅是 TS1 或者 TS2 的标识符,因为 DC 均衡已经由 8b/10b 编码完成。

- Gen3,这两个符号的数值基于本通道上 DC 均衡的需要。发送方必须在每个通道上独立地追踪当前所有正在被发送的加扰后的 TS1 或者 TS2 的实时 DC 均衡(Running DC Balance)情况。实时 DC 均衡(Running DC Balance)是指目前发送的 1 和 0 之间的数量差,各个通道必须能够在收发两个方向上追踪 0 和 1 的数量差值,最大支持的差值为 511。这些计数器在记满后保持不变,但是会更新差值减小的变化。举例而言,如果计数器记录到发送的 1 数量比 0 多 511 个,此后无论发送多少个 1,计数值仍然停留在 511。然而,如果发送了 2 个 0,那么计数器会减少到 509。在发送 TS1 或者 TS2 时,符号 14 和 15 的数值由以下算法决定:

- 如果在符号 11 结束时, DC 均衡差值 > 31,如果发送的 1 数量更多,那么符号 14 = 20h,符号 15 = 08h。如果发送的 0 数量更多,那么符号 14 = DFh,符号 15 = F7h。

- 如果 DC 均衡差值 > 15,那么符号 14 = 正常的 TS1 或者 TS2 标识符,符号 15 = 08h 以减少 1 的数量,或者符号 15 = F7h 以减少 0 的数量。

- 其他关于 Gen3 DC 均衡的注意事项:

- DC 均衡计数器将在退出电气空闲状态时,或者在一个数据块之后收到 EIEOS 时复位。

- DC 均衡符号将绕过加扰,来保证发送的是预期的符号。

14.3 链路训练与状态控制状态机(LTSSM)

14.3.1 概要

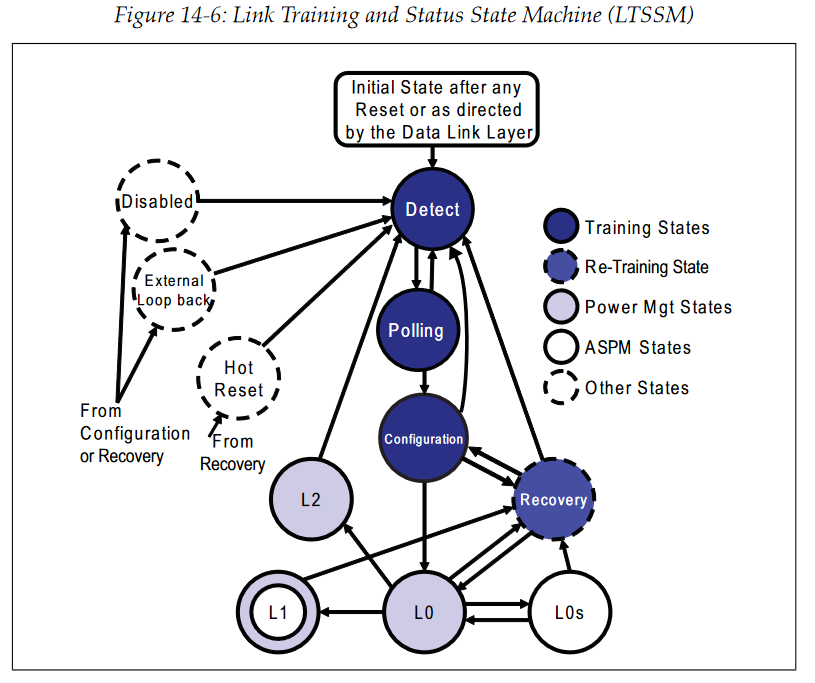

原文 519 页图 14-6 展示了 LTSSM 和链路训练的高层次抽象结构。每个 LTSSM 的状态中又划分为若干次状态。在基础复位(Fundmental Reset),即冷复位(Cold Reset)和暖复位(Warm Reset),或者热复位(Hot Reset)释放后,进入的第一个状态是 Detect 状态。

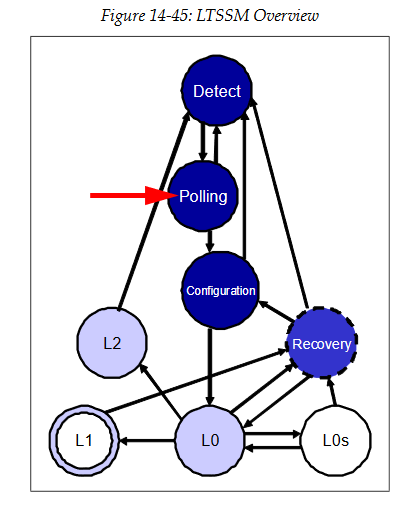

LTSSM 总共有 11 个顶层状态,(所谓的顶层状态,即与顶层状态下的次状态区分),他们分别是:

- Detect

- Polling

- Configuration

- Recovery

- L0、L0s、L1、L2

- Hot Reset

- Loopback

- Disable

他们可以划分为五大类:

- 链路训练状态

- 重训练状态,即 Recovery

- 软件驱动的电源管理状态

- 主动电源管理(ASPM,Active-State Power Management)状态(即硬件驱动的电源管理状态)

- 其他状态

在任意复位释放后,LTSSM 即进入了训练类状态(Link Training states),一切正常的话,会按照 Detect => Polling => Configuration => L0 的顺序跳转状态。待进入 L0 状态后,即可以进行正常的数据报文收发操作。

进入链路重训练状态,也即是链路恢复(Recovery) 状态的原因很多,比如从像 L1 这样的低功耗链路状态(low-power Link state)中恢复,或者正准备进行链路带宽切换(速率或者链路宽度切换)。在链路重训练状态中,链路会重复类似于训练状态的操作,来解决链路中的问题,并最终回到 L0,这一正常工作的状态。

设备中的功耗管理软件在进入低功耗设备状态(low-power device state)后,比如 D1、D2、D3Hot 或者 D3Cold 之后,会强制链路进入低功耗软件管理链路状态(low-power Management Link state),比如 L1 或者 L2 。

译注:注意区分这里的低功耗设备状态(low-power device state)与低功耗链路状态(low-power Link state)

如果链路上很长时间都没有报文需要发送,ASPM 硬件逻辑会使链路自动进入低功耗 ASPM 状态(low-power ASPM Link state),比如 L0s 或者 ASPM L1。

此外,软件可以直接使链路进入一些其他状态,比如禁用状态(Disabled),回环状态(Loopback)或者热复位(Hot Reset)状态。这里,这些状态被归纳为其他状态。

图 14-6 LTSSM 状态跳转图

14.3.2 LTSSM 状态概要(链路训练与状态状态机状态概要)

以下是对 11 个 LTSSM 状态的高层次概要介绍。

-

检测状态 Detect: 复位释放后进入的初始状态。在这个状态中,本方设备从电气特性的角度,检测链路对端设备是否存在。在穿行传输的领域中,一般无需检测对端设备是否存在,但是设置 Detect 状态的目的在于增加测试的便利性(It's done to facilitate testing),我们将在 Detect 之后的 Polling 阶段验证这一观点。除了复位释放之外,还可能从别的 LTSSM 状态进入 Detect。

-

轮询状态 Polling:在轮询状态中,发送方将以 2.5Gbps 的速率向对端发送 TS1 以及 TS2 序列,使用协议最低速率以实现对早期协议的后向兼容。接收端可以使用接收的 TS1/2 序列实现以下功能:

- 完成位锁定

- 完成符号锁定或者块锁定(Gen3)

- 如有必要,校正通道极性翻转

- 得知通道支持的链路数据速率

- 在测试条件下,发起兼容性测试序列:之所以能够进入兼容性测试模式,是因为如果一个接收方在 Detect 阶段能够被识别,但是没有返回任何流量,链路能够凭借这个现象将对端识别为一个测试负载(Test load)。在识别对端为测试负载后,发送方会发送特定的兼容测试图样(Pattern),以方便测试。这项特性能够使测试设备快速地验证链路的电压、BER(Bit Error Ratio)、时序以及其他指标在链路容忍范围之内。

-

配置状态 Configuration:上游(Upstream)和下游(Downstream)器件将分别按照他们上下游的角色,以 2.5Gbps 速率,交换 TS1 和 TS2 序列,来实现以下的目标:

- 协商决定链路的宽度

- 为各通道指派编号

- 检测通道是否需要顺序或者极性交换,在本地恢复这些交换

- 补偿各个通道之间的时序偏斜

从这个状态开始,可以关闭加扰,并可进入 Disable 或者 Loopback 状态。此外,会记录在 TS1 和 TS2 序列交换时达成共识的 N_FTS,也就是从 L0s 状态进入 L0 状态所需的 FTS 序列数量。

-

L0 状态:L0 是一个链路全功能正常运行的状态,此时链路上会进行正常的 TLP、DLLP 报文和有序集的交换。L0 状态下,链路的速率可以比 2.5GT/s 更高,但只能在进入 Recovery 状态,经历一次链路速率变化程序之后,才能切换到更高的速率。

-

恢复状态 Recovery:当链路需要重训练时,会进入 Recovery 状态,这可能是以下原因导致的:L0 状态中发生了错误、从 L1 低功耗状态中恢复到 L0 全功能正常状态、从 L0s 状态恢复到 L0 时,无法通过 FTS 序列重新完成训练。在 Recovery 状态中,会重新进行比特锁定和字符/块锁定,锁定的过程和 Polling 状态中的那次相同,但是一般来说,这次锁定的过程会更快。

-

L0s 状态:L0s 是一个由硬件控制的 ASPM 低功耗状态,L0s 状态的目标是在节约一定功耗的同时,能够快速地恢复到 L0 状态。进入 L0s 的条件是,在 L0 状态下,链路其中一方发送 EIOS 序列。退出 L0s 状态时,会通过 FTS 序列重新完成比特和字符/块锁定。

-

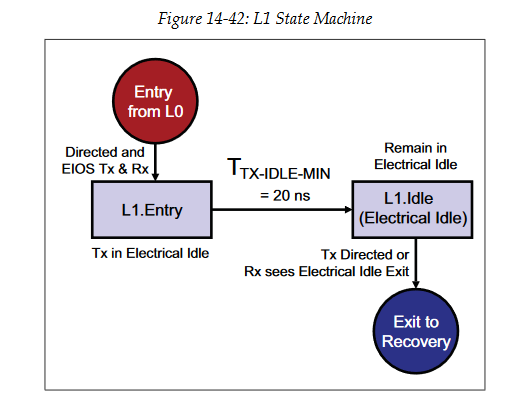

L1 状态:L1 状态能够比 L0s 状态降低更多的功耗,代价在于需要更长的时间恢复至 L0 状态(详见原文 735 页的 “Active State Power Management (ASPM)” 节 )。进入 L1 状态需要链路双方进行协商,并一起进入 L1 状态。尝试进入 L1 状态有两种方式:

- 一种情况是在 ASPM 的控制下,自动进入 L1。当上游端口没有等待调度发送的 TLP 或者 DLLP 报文时,硬件逻辑将自动与下游端口协商,一起将链路转为 L1 状态。如果下游端口同意,那么链路进入 L1 状态。否则,上游端口将单方面进入 L0s 状态(如果可以的话)。

- 另一种情况是功耗管理软件命令设备进入低功耗状态(D1,D2 或者 D3Hot),因此,上游端口通知下游端口他们必须一起进入 L1 状态,下游端口会响应该通知,链路进入 L1 状态。

-

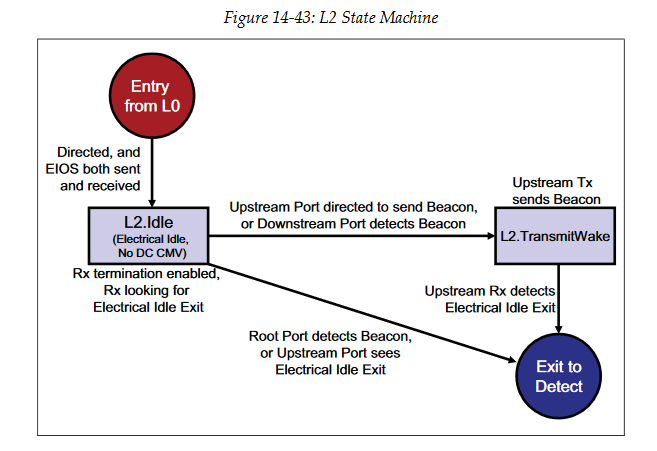

L2 状态:L2 状态是更显著的功耗节约状态,因为此时设备的主电源都将被切断。L2 中,大部分的逻辑都会因为没有电源供应而关闭,只是少部分响应唤醒事件的逻辑会依靠辅助电源 Vaux 继续工作。拥有唤醒能力的上游端口会发送低频的 Beacon 信号,下游端口能够将其转发给 RC,告知上层系统。(详情可见原文 483 页的 "Beacon Signaling" 节)通过 Beacon 信号或者边带信号 WAKE#,设备能够触发系统唤醒事件,使主电源恢复。[另外还存在有 L3 状态,不过 L3 状态和 LTSSM 就没有关系了。 L3 状态下所有电源都会被切断 ,包括主电源和辅助电源,因此 L3 状态下不会响应唤醒事件。]

-

回环状态 Loopback:回环状态定义为一种测试状态,但是协议中没有详细定义接收方的行为(比如接收方哪些逻辑会参与回环测试)。回环状态中基本的行为很简单:回环发起方(Loopback Master)发送 TS1 有序集给回环接收方(Slave),并置位 TS1 训练控制字段(Training Control)中的回环(Loopback)比特。当接收方连续接收 2 个 回环比特置起的 TS1 序列后,进入回环状态,将接收到的任何内容都重新发送给发起方。发起方会检查接收到的内容,和先前发送的内容进行比较,如果内容经过双方的 8b/10b 编码(解码)后校验一致,说明链路可以通过环路验证,完整性没有问题。

-

禁用状态 Disable:Disable 状态允许将链路配置为禁用状态,该状态下发送逻辑为电气空闲状态,接收逻辑为低阻状态。在某些情况下,比如链路状态变得不可靠,或者对端设备被意外移除,此时 Disable 是表示这些意外情况的必要状态。另外,软件也可以通过链路控制寄存器(Link Control Register)中的禁用比特(Disable bit),将设备配置为禁用状态。设备被禁用后,会连续发送 16 个链路禁用比特(Disable Link bit)置位的 TS1 序列,位于 TS1 的训练控制域(Traning Control Field),通知接收方进入禁用状态。

-

热复位状态 Hot Reset:软件可以通过置位桥控制(Bridge Control)寄存器的配置次级总线复位(Secondary Bus Reset)比特,复位链路。软件配置后,桥的下游端口会发送训练控制域(Traning Control Field)热复位(Hot Reset)比特置位的 TS1 序列。(详情可见原文 837 页的 “Hot Reset (In-band Reset)” 节)当接收方接收到两个 TS1 序列后,必须复位自身设备。

14.3.3 介绍,示例与状态/次状态

本章剩余的内容会对每个 LTSSM 状态进行介绍和讨论。基于每种状态不同的复杂度,讨论会包括一些介绍,通用的背景知识,部分状态/次状态还会有对应的示例。基于具体的需求,读者可以只浏览某个状态简介的部分,而跳过详细讨论的部分,本章的组织结构是完全支持读者这么做的。

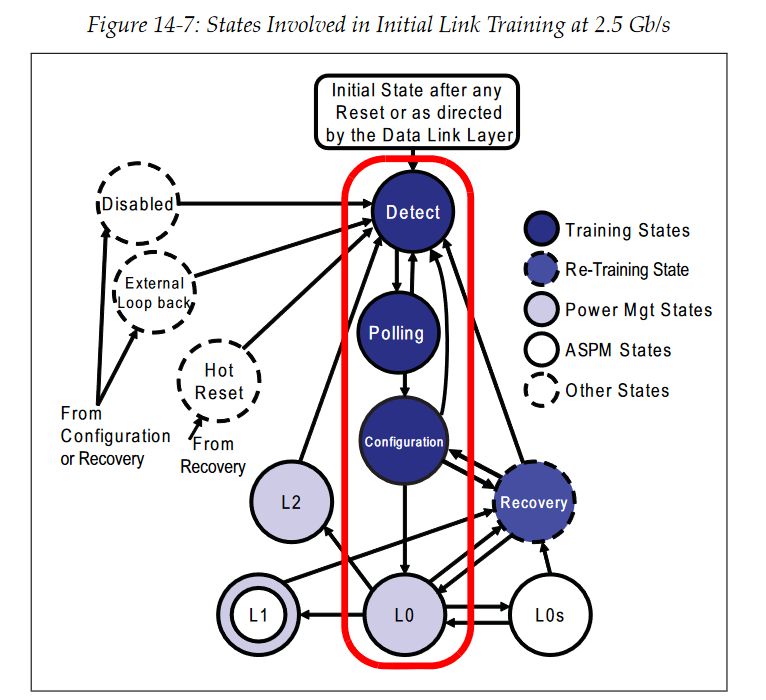

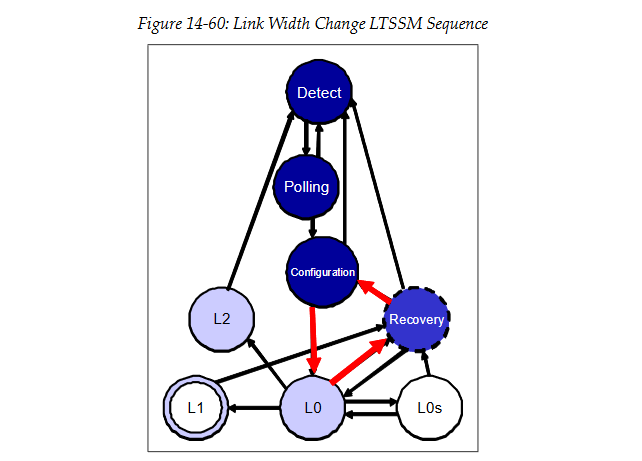

每个设备都必须以基础的 2.5GT/S 速率,进行初始链路训练。图 14-7 高亮了初始链路训练过程中涉及的状态。支持更高速率 5.0 或者 8.0 GT/s 的设备,必须进行 Recovery 状态,才能够进行速率切换。

图 14-7 2.5Gb/s 速率下,初始链路训练涉及的状态

14.4 Detect State // 检测状态

14.4.1 简介

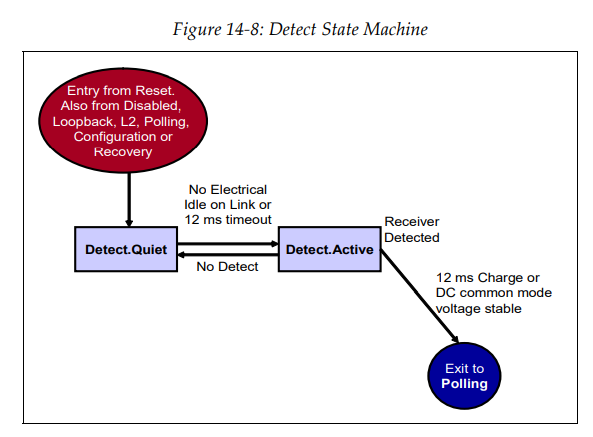

图 14-8 展示了与 Detect 状态相关的状态跳变,以及 Detect 状态的 2 个次状态。 Detect 状态下的链路行为是发送方不断检测链路对端是否有接收方存在。因为 Detect 只有 2 个次状态,所以行为比较简单,本节就直接讨论两个次状态的细节,不再讨论 Detect 状态本身了。

图 14-8 检测状态机

14.4.1 Detect 次状态细节讨论

14.4.1.1 Detect.Quiet

Quiet 次状态是除了功能级复位(FLR,Function Level Reset)之外所有复位之后的初始状态,以及上电事件(Power-up)之后的初始状态。并且,协议规定必须在复位之后的 20ms 内进入该状态。当然,也可能从其他状态进入 Detect 状态,往往是因为在这些状态中遇到了阻碍,无法正常进入下一个状态,只能进入 Quiet 次状态。(图 14-8 中描述了这些状态,他们包括:Disabled,Loopback,L2,Polling,Configuration 或者 Recovery)Quiet 次状态的属性有以下这些:

- 发送机以电气空闲(Electrical Idle)的状态启动(但是此时直流共模电压不需要在通常规定的范围内)。

- 目标数据速率为 Gen1 的 2.5GT/s。如果进入该状态时的速率不是 2.5GT/s,LTSSM 必须要在该次状态内等待 1ms,然后再将速率切换至 Gen1。

- 物理层的状态比特 LinkUp 为 0 时,向数据链路层表示链路尚未就绪。LinkUp 状态比特是一个内部信号(没有见诸标准配置空间),同样地,在链路训练完成后,LinkUp 转变为 1 ,通知数据链路层以及流控逻辑开始初始化。(详情可见原文 223 页的 “流控初始化流程”节)

- 任何先前的均衡(Eq., Equalization)状态会在置位 4 个 2-bit 链路状态寄存器后清除,他们分别是 Eq.Phase 1/2/3 Successful 以及 Eq.Complete

- 变量

- 几个变量会在 Quiet 状态清除:

- directed_speed_change = 0b

- upconfigure_capable = 0b

- equalization_done_8GT_data_rate=0b

- idle_to_rlock_transitioned=00h

- select_deemphasis 变量的处理方式取决于端口的类型

- 对于 Upstream 端口,变量的值由硬件指定

- 对于 Downstream 端口,变量的值使用链路控制寄存器中保存的 selectable Preset/Deemphasis 的值

- 由于上述的变量是在 PCIe 2.0 协议之后引入的,仅支持更早期协议的设备不存在这些值。对于这些设备来说,他们的行为相当于

- directed_speed_change = 0b

- upconfigure_capable = 0b

- idle_to_rlock_transitioned=FFh

退出状态进入 "Detect.Active"

下一个次状态是 Detect.Active, LTSSM 会在 12ms 超时或者任意一个通道退出电气空闲状态后,转入下一个次状态。

14.4.1.2 Detect.Active

Active 状态由 Quiet 状态进入。在 Active 状态中,发送机会通过将直流共模电压设置为一个合理范围内的任意电压值,接着再继续变化这个电压值,来测试各个通道上是否有接收端连接。接收端检测逻辑会观测电压变化的速率,也就电压充电的单位时间,并将其于对照值比较。这个对照值一般是没有接收端连接的情况。如果有接收端连接,那么充电的速率会大大降低,两者之间巨大的差距使检测的结果十分容易观察到。(关于这部分内容更详细的信息,可以参考接收端检测的章节:Receiver Detection,原文 460 页)。为了便于表示,下文中将本状态中检测到接收端的通道称之为:检测完成的通道(Detected lanes)。

退出状态进入 "Detect.Quiet"

如果没有任何一个通道检测到接收端存在,那么会返回 Detect.Quiet 状态。只要没有检测机,状态机会一直每隔 12ms 在这两个次状态之间进行一个循环。

退出状态进入 "Polling"

如果所有通道上都正常检测到接收端,那么会进入下一个状态:轮询。此时通道上的直流共模电压必须在 0-3.6V (V TX-CM-DC)

特殊情况

如果只有其中一些通道检测到了接收端,而有些通道没有(比如 x4 设备连接到一个 x2 设备的情况),那么将等待 12ms 再进行一次检测。如果检测的结果仍然相同,那么进入 Polling 状态,否则返回 Detect.Quiet 状态。在 Polling 状态中,对于那么没有接收端的通道,有两种可能的处理方式:

- 如果这些通道能够以独立的通道运作(见原文 541 页的 “设计支持链路聚合设备” 节),会使用另一个 LTSSM 对这些通道重复检测过程。

- 如果不存在另一个 LTSSM,那么这些通道将不会是链路的一部分,需要设置为电气空闲状态。

14.5 Polling State // 轮询状态

14.5.1 简介

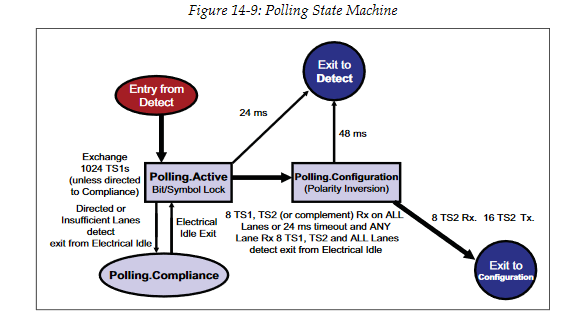

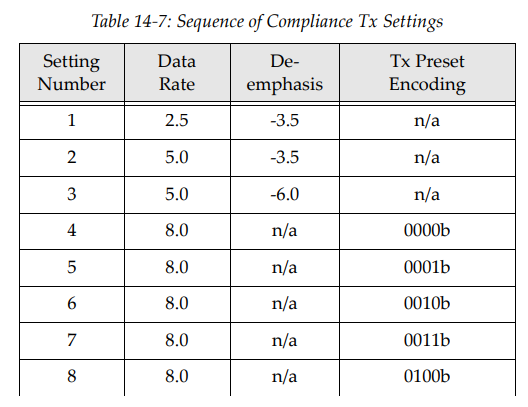

LTSSM 进入轮询状态时,链路处于电气空闲状态,不过,轮询状态期间会在链路两端之间交换 TS1 和 TS2 有序集。轮询状态的主要目的是使链路两端的设备能够听懂对方在说些什么,换句话说,他们需要各自在对方的发送比特流上,建立比特和符号锁定状态,并且解决极性翻转(polarity inversion)恢复之类的事宜。在这些工作完成后,设备们能够正确地接收对方发出的 TS1 和 TS2 有序集。图 14-9 展示了轮询状态的各个次状态。

图 14-9 轮询状态机

14.5.1 Polling次状态细节讨论

14.5.1.1 Polling.Active

Polling.Active 期间

一旦链路双方的共模电压稳定在发送余量(Transmit Margin)域中允许的范围内之后,发送方会发送至少 1024 个连续的 TS1 有序集。因为链路双方退出检测状态的时刻可能不同,所以 TS1 命令序列的交换不是同步的。在 Gen1(2.5GT/s) 速率下,发送 1024 个 TS1 序列花费 64us 。

Active 次状态下,有一些值得注意的细节:

- 必须在 TS1 序列的通道(Lane)和链路编号(Link number)字段中使用填充字符

- 设备需要通告(advertise)自己支持的所有速率,哪怕设备并不打算使用这些速率

- 接收方使用接收到的 TS1 序列实现比特锁定和符号锁定(低于 8GT/s 的速率)或者块锁定(8GT/s 速率)

退出状态进入 Polling.Configuration

在发送方发送完 1024 个 TS1 里最后一个 TS1 序列之后,如果所有检测到的通道都收到了 8 个连续的训练序列(如果存在极性翻转的话,那么收到的就是训练序列的补集),并且这些训练序列满足以下条件之一的话,状态机进入 Polling.Configuration 状态:

- 接收到的 TS1 的链路和通道字段全部被设置为全填充字符(PAD),并且 Compliance Receive 比特设置为 0b (符号 5 的 比特 4)

- 接收到的 TS1 的链路和通道字段都被设置为全填充字符,并且 Loopback 比特设置为 1b (符号 5 的 比特 2)

- 接收到的 TS2 的链路和通道字段都被设置为全填充字符

如果上述条件都没能满足,那么在 24ms 的超时之后,在接收到某个 TS1 之后,已经发送了 1024 个 TS1 序列,只需要任意检测到的通道接收到了 8 个连续的TS1 序列或者 TS2 序列,通道以及链路编号是填充符号,并且满足以下条件之一(译注:其实以下条件和超时前的判断条件一致),那么状态机进入 Polling.Configuration 状态。

- 接收到的 TS1 的链路和通道字段全部被设置为全填充字符(PAD),Compliance Receive 比特设置为 0b (符号 5 的 比特 4)

- 接收到的 TS1 的链路和通道字段都被设置为全填充字符,Loopback 比特设置为 0b (符号 5 的 比特 2)

- 接收到的 TS2 的链路和通道字段都被设置为全填充字符

如果在任意通道上都没有满足上述条件的情况出现,那么如果自进入 Polling.Active 状态以来,有超过预定数量的通道上检测到至少一次退出电气空闲的现象(这是为了防止一个或者多个失效的发送端或者接收端导致链路不能能进行配置),那么也能进入 Polling.Configuration 状态。(译注:原文此处后半句缺失,译文为译者所加)此处提到的预定数量由具体实现决定,此处相较于 1.1 版本的协议做了改动,原先必须检测到所有通道都退出电气空闲。

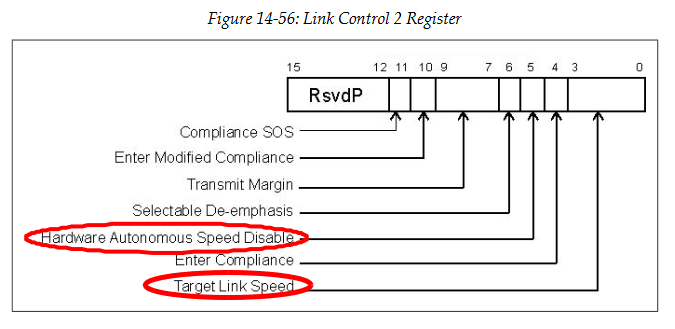

退出状态进入 Polling.Compliance

如果 Link Control 2 寄存器中的 “Enter Compliance” 比特被设置为 1,那么进入 Polling.Compliance。或者如果在进入 Polling.Active 状态之前,该比特已经被置位,那么将直接从 Active 状态进入 Compliance 状态,不会在 Active 状态中发送任何 TS1 序列。

否则,等待 24ms 后,再次判断进入 Compliance 状态的条件:

- 所有的通道在进入 Active 状态后,都没有检测到对端退出电气空闲状态。(这意味着对端是一个被动测试负载,比如在至少一个通道上挂载了一个测试电阻,将强制使所有通道进入 Compliance 状态。)

- 接收到 8 个连续的 TS1 ,其链路和通道字段全部被设置为全填充字符(PAD),并且 Compliance Receive 比特设置为 1b (符号 5 的 比特 4),并且 Loopback 比特设置为 0b (符号 5 的 比特 2)。

退出状态进入 Detect State

如果在 24ms 之后,没有满足进入 Polling.Configuration 状态或者 Polling.Compliance 状态的条件,那么返回 Detect 状态。

14.5.1.2 Polling.Configuration

在 Configuration 次状态中,发送方停止发送 TS1 序列,转而发送 TS2 序列,TS2 序列中的链路和通道(lane)字段仍然使用填充字段填充。该状态中,发送方转而发送 TS2 的目的是通知链路对端的设备:本方已经做好准备进入状态机中的下一个状态。转而发送 TS2 是为了使链路两端的设备 LTSSM 同步而设计的握手机制。双方设备都无法独自进入下一状态,除非链路两端的设备都准备就绪。开始发送 TS2 序列是通知对端本方准备就绪的方式。所以一旦设备同时发送并且接收到 TS2 序列,就代表本方和对端设备都已经就绪, 设备可以进入下一状态。

Polling.Configuration 期间

发送方在所有识别的通道上发送 TS2 序列,其链路和通道字段使用填充字段填充。并且发送方必须通知对端自己所支持的所有数据速率,即使是那些不打算使用的数据速率。此外,如果有需要的话,每个通道的接收方必须独立地恢复差分输入信号的极性。关于极性恢复的具体内容,可以参见原文 506 的概览章。另外,Transmit Margin 字段必须重置为 000b。

退出状态进入 Configuration 状态

在任意通道上接收到 8 个连续的链路和通道(lane)字段填充的 TS2 序列后,并且从接收到第一个 TS2 序列开始,已经发送了至少 16 个 TS2 序列后,退出 Polling.Configuration 状态进入 Configuration 状态。

退出状态进入 Detect 状态

如果上述条件在 48 ms 的超时后仍未满足,退出 Polling.Configuration 状态返回 Detect 状态。

退出状态进入 Polling.Speed 次状态(现已不存在)

此处讨论的情况是一项 1.0 协议历史中的预留设计,Polling 状态下属的次状态在协议 1.0 版本发布之后已经发生了改变。在当时,设计者觉得在未来新的,更快速率出现之后,有必要在 Polling 状态中尽可能快速地切换到最高速率。然后,更高的速率出现之后,设计者意识到相比在第一次静态配置状态中把速率配置到最高速率,不如动态地根据电源管理需求,动态地提高或者降低速率。由于在 Polling 阶段需要清除大量链路的相关配置,所以重新进入 Polling 状态进行动态速率调节是不适合的,因此动态速率调节的功能被移出了 Polling 阶段,而设置于 Recovery 阶段中。具体可见原文 528 页的图 14-10。

图 14-10 Polling 状态机,包含历史上的 Polling.speed 次状态

现今,LTSSM 在复位之后会总是会将速率训练为 2.5GT/s,哪怕支持更高的速率。在 LTSSM 状态机进入 L0 状态之后,一旦有更高的可用速率,状态机进入 Recovery 状态,并且尝试将速率训练为双方都支持的最高速率。双方可支持的最高速率会在双方交换的 TS1 和 TS2 序列中体现,所以任意一方都可以通过使自身的状态机进入 Recovery 状态,发起一次速率改变行为。协议中仍然会罗列 Polling.Speed 次状态,但会将其标注为不会进入(unreachable)的状态。

14.5.1.3 Polling.Compliance

Compliance 次状态用于测试。发送方会发送特定的码字组合(pattern),构建一种码间干扰和串扰接近最严重的场景,用于链路信号质量分析。在该次状态中,可以发送两类码字,分别是 Compliance pattern 和 modified compliance pattern。

用于 8b/10b 编码的 Compliance pattern

该码字包括 4 个符号(Symbol),码字中这四个符号将按照顺序不停重复,他们分别是:K28.5-,D21.5+,K28.5+ 以及 D10.2,他们名字中的 (-) 表示负极性的校验结果以及 RCD( //TODO,negative current running disparity or CRD,CRD means???),而 (+) 表示正极性的 CRD(由于 CRD 是强制的,在码字组合开始时,允许出现校验错误)。如果链路由多条通道组成,那么四个延迟符号(Delay symbol,看上去 Delay 只标识了那些名字以 D 开头的符号,但其实也包括了 K28.5 符号)首先在通道 0 上注入,与前后两个 compliance pattern 保持 2 个符号的间隔(//TODO two before the next compliance pattern and two after the compliance pattern)。在通道 0 上发送了最后一个延迟符号之后,转至通道 1 发送(同样地,与前后两个 compliance pattern 保持 2 个符号的间隔)。重复这个过程直到所有 8 个通道发送完毕,再回到通道 0 重新开始,整个过程可以参见原文 529 页上的 表14-3,Compliance pattern 用灰色背景标识。每 8 个通道为 1 组,重复上述的码字组合发送方式。通过以上述规则循环重复发送延迟符号可以确保相邻通道之间存在信号串扰,提供一个最接近最差情况的测试环境。

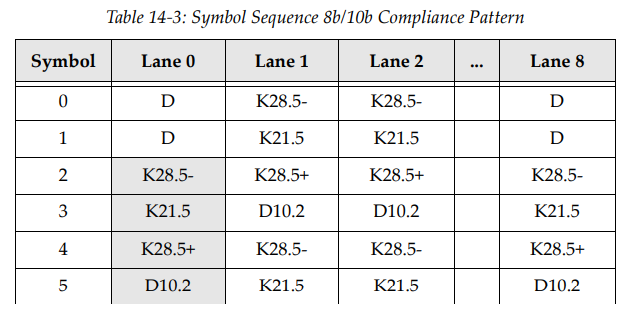

表 14-3及其续表 8b/10b 编码的 compliance pattern

用于 128b/130b 编码的 Compliance pattern

TODO

用于 8b/10b 编码的 Modified Compliance pattern

TODO

用于 128b/130b 编码的 Modified Compliance pattern

TODO

进入 Polling.Compliance 状态

在进入 Polling.Active 状态后,用于设置发送方的电压范围的链路控制寄存器2 (Link Control 2 register)的发送余量(Transmit Margin)字段生效。

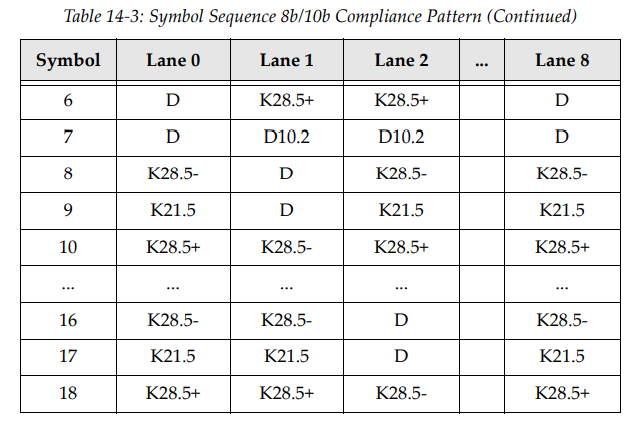

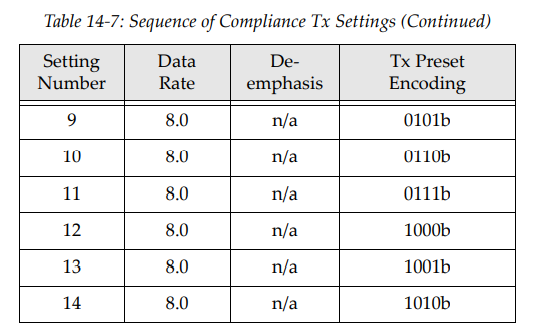

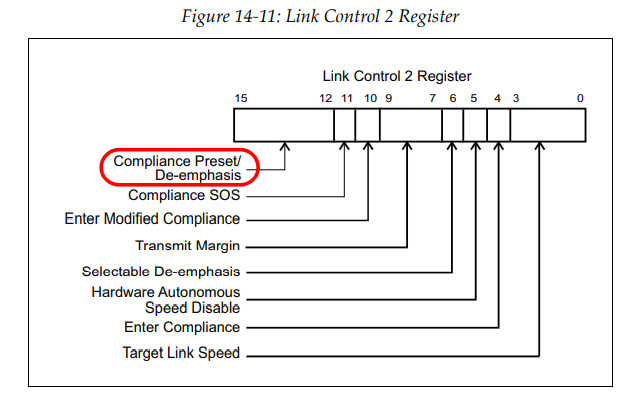

去加重等级(De-emphasis level)和速率的关系如下文中的表 14-7 所示。因为相关设置都取决于链路控制寄存器2 的字段,图 14-11 罗列出了该寄存器的各项字段,用于参考。

- 如果该端口只支持 2.5GT/s 速率,那么数据速率会固定为 2.5GT/s,去加重等级会固定为 -3.5dB。

- 否则,如果进入该次状态是因为收到了连续 8 个 TS1 序列,其 Compliance Receive 比特为 1b,并且 Loopback 比特为 0b (分别为 TS1 符号 5 的比特 2 和 4),那么速率会设置为链路任意一方所支持的最高速率。select_deemphasis 变量设置必须与 TS1 符号 4 中的去加重比特相匹配。如果选择的速率是 8GT/s,每条通道上的 select_preset 变量来自接下来一个 TS1 序列的符号 6 的对应比特。在 Gen3 速率下,那些没有接收到 8 个连续 TS1 序列的通道,这些 TS1 包含了 Preset 信息,可以自由地选择任意支持的 Preset。

- 再否则,如果

14.6 Configuration State // 配置状态

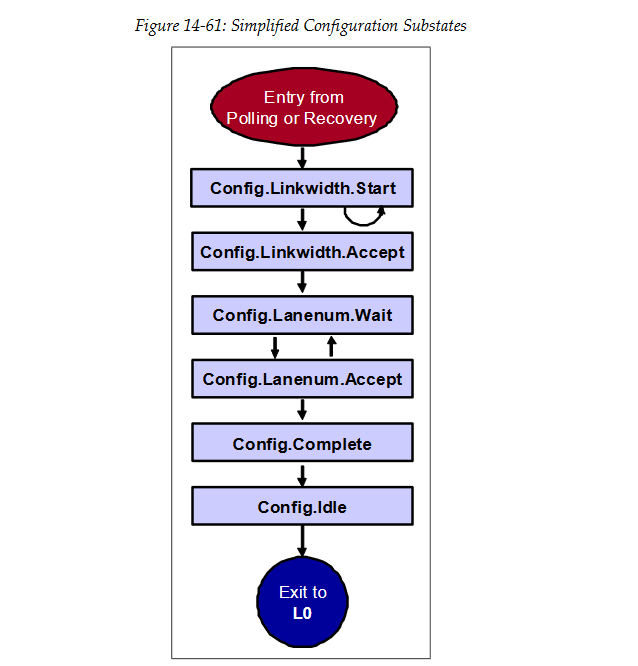

设备初始化时,Configuration 状态在 2.5GT/s 速率下配置链路以及通道编号。5GT/s 和 8GT/s 速率时,设备也可能从 Recovery 状态进入 Configuration 状态。此时状态转换的主要目的是为了进行多通道设备的链路位宽动态转换。动态转换仅支持 5GT/s 和 8GT/s 速率的设备。这些高速率设备详细的状态转换过程将在原文 552 页开始的 “详细 Configuration 次状态” 一节中讨论。

14.6.1 Configuration 状态综述

本状态的主要目标是弄清楚设备端口(Port)和各个通道(Lane)的连接情况,以及为连接的通道分配通道编号。举例来说,对一个连接了 8 个通道的端口来说,可能只有其中的 2 个通道是可用的,再比如这些通道可以被组合为多条链路,比如组合成两个 x4 的链路(每个链路有 4 个通道),Configuration 状态的目的就是为了搞清楚这方面的信息。另外,和其他状态不同的是,端口在此状态的行为区分为面向上游端口或者面向下游端口两种情况,两类端口在 Configuration 状态中被定义为不同的角色。因此,在本状态中会分别讨论面向上游和下游通道的行为。

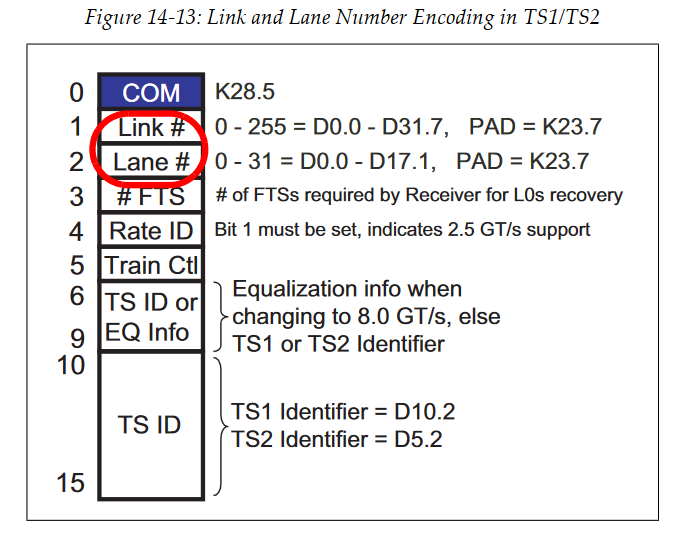

DSP (Downstream Port,向下游发送数据)端口在剩余的链路初始化过程中扮演 “领导者”,而 USP (Upstream Port,向上游发送数据)端口的角色是 “跟随者”。"领导者",也就是 DSP,会为 USP 确定链路以及通道的编号,USP 则只是简单地重复他接收到的值给 DSP,除非出现了编号冲突的情况,我们会在本节后续内容中讨论这种意外情况。Configuration 状态中,双方设备交换的 TS1 序列中会反映分配的链路以及通道编号,如原文 540 页的图 14-13 红圈部分所示,这两个数值域在被分配具体的数值前,使用填充符号(PAD symbol)作为占位符。

图 14-13 TS1/TS2 中链路编号和通道编号的编码示意图

14.6.2 设计支持链路合并的设备

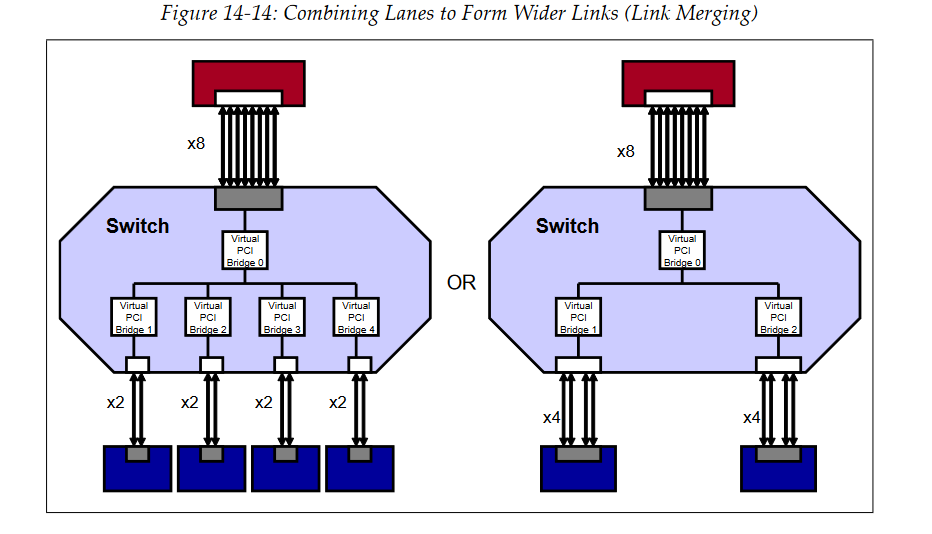

设计者一般根据性能与成本的考虑,决定在一条链路上实现多少个通道。PCIe 链路支持多个窄链路聚合成一个更宽的链路,同样的,较宽的链路也可以分拆成多个窄链路。原文 541 页的图 14-14 中是一个有一个上游端口和四个 x2 下游端口的交换机。在本例中,这些通道也可以组成两个 x4 的链路。值得注意的是,PCIe 协议要求每个端口必须有作为一个 x1 链路工作的能力。

如图左侧可见,交换机内部包含 1 个面向上游的逻辑桥以及 4 个面向下游的逻辑桥。事实上,每个端口都需要一个逻辑桥,因此,交换机需要包含 4 个面向下游的逻辑桥,以支持 4 个面向下游的端口。然而,如果这个交换机如图右方式连接的话,那么剩下的两个逻辑桥就将不工作。在链路训练期间,每个 DSP 中的 LTSSM 将决定具体实现哪些其所支持的连接选项。

图 14-14 链路聚合(Link Merging),将通道聚合成更宽的链路

14.6.3 Configuration 状态训练示例

14.6.3.1 引言

在 Configuration 状态中,链路以及通道的编号工作由 DSP 作为 “领导者” 发起(比如根节点端口或者交换机的面向下游端口)。而终端(Endpoint)以及交换机面向上游端口无法发起这一过程,只能作为 “跟随者” 响应。接下来让我们通过一些示例,来使相关的概念更容易理解。

14.6.3.2 链路配置示例 1

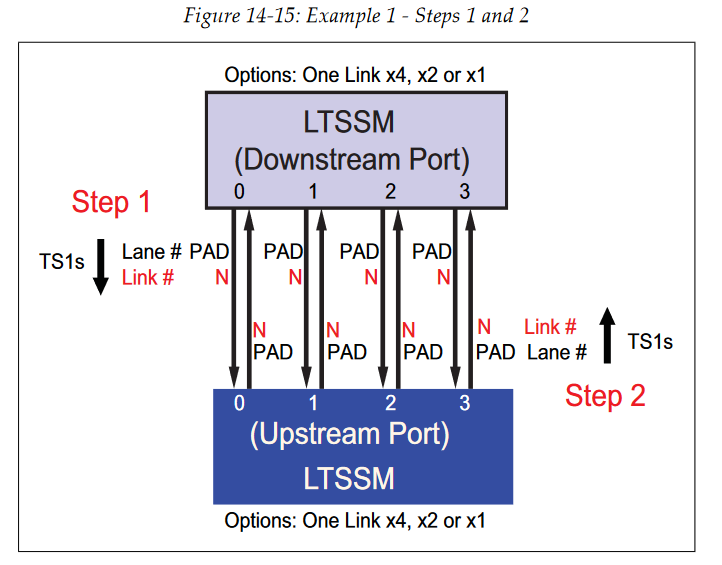

如原文 543 页的图 14-15 所示,在这个例子中假定双方设备都只支持单个链路,但通道宽度可以是 x4,x2 或者 x1。通道编号分配在设备内部完成,必须从 0 开始连续编号。物理上的通道编号显示在图中所画的设备框内,而逻辑上的,或者说通告的(reported)通道编号,在 TS 有序集中反映。一般来说,逻辑和物理编号是一致的,但是也不尽然。

链路编号协商

- 考虑到本例中只支持一条链路,DSP(Downstream Port,向下游发送数据的端口)在所有通道上发送链路编号都为 'N' 的 TS1 有序集,这些 TS1 的通道编号都用 PAD 符号填充。

- 在配置状态中,USP(Upstream Port)起初发送链路编号和通道编号域都用 PAD 符号填充的 TS1,但是在接收到 DSP 发送的链路编号不为 PAD 符号的 TS1 后,USP 在所有已连接的通道上回复链路编号同样是 'N',通道编号用 PAD 符号填充的 TS1。基于 USP 的响应,DSP 的 LTSSM 识别到所有四个通道都发出了响应,并使用相同的链路编号 ‘N’ ,所以四个通道被配置为同一个链路。通道编号的值 'N' 是一个由具体实现决定的值,这个值不会保存在任何协议定义的寄存器中,并且与通道编号等其他值无关。

图 14-15 示例 1 中的 step1 与 step2

通道编号协商

- DSP 开始在各个通道上发送链路编号相同,但是为各通道各自分配了 0,1,2,3 通道编号的 TS1,如原文 544 页图 14-16 所示。

- 接收到通道编号不为 PAD 填充符号的 TS1 后,USP 在回复之前首先验证接收到的通道编号和自身物理编号一致。(译注:此处原文为 the Upstream Port will verify that the incoming Lane numbers match the Lane numbers they are received on.)在本例中,DSP 和 USP 的各个通道是正确连接的,编号验证无误,所以 USP 在各通道回复 DSP 的 TS1 中通告了自身的通道编号。当 DSP 接收到编号不为 PAD 符号的 TS1 后,将接收到的通道编号与发送的数值进行比较,如果他们匹配,则这一过程顺利完成。如果不匹配,那么需要采取后续措施,比如部分通道不匹配,而剩余通道匹配,那么链路宽度需要对应调整。如果通道间的连接顺序被颠倒了,那么需要 DSP 支持可选的通道顺序颠倒特性,因为这项特性是可选的,那么有可能会出现这么一种情况,通道连接顺序被颠倒,却没有任何一方的设备有能力将其纠正。这是一项重大的电路板设计失误,此时链路配置可能将无法完成。

图 14-16 示例 1 中的 step3 与 step4

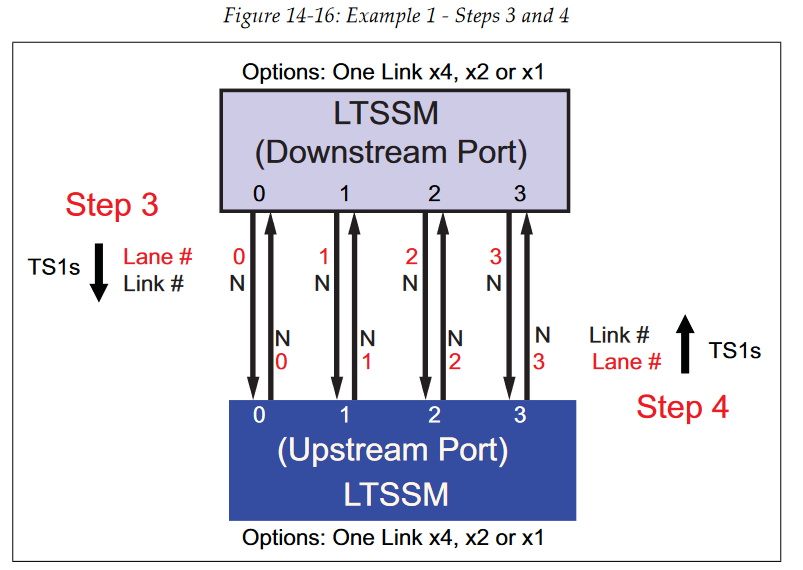

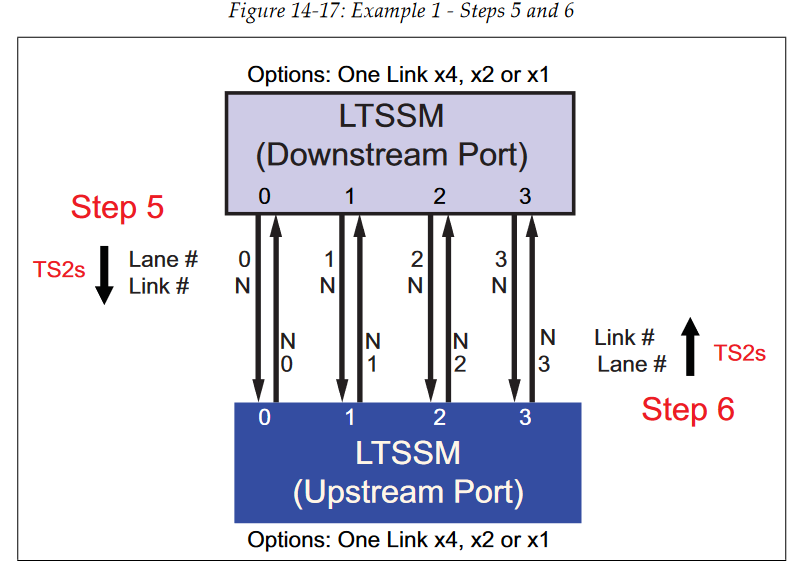

确认链路与通道编号

- 因为 DSP 在所有通道上接收到的链路编号以及通道编号和发送数值一致,所以 DSP 开始发送 TS2 序列表示自己已经准备好确认协商结果,并且转移到下一个状态 L0,TS2 中的链路编号以及通道编号和协商结果一致。

- USP 在接收链路编号以及通道编号和协商结果一致的 TS2 后,也开始发送 TS2 序列表示自己同样做好离开 Configuration 状态,转移到下一个状态 L0,这个过程如原文 545 图 14-17 所示。

- 双方端口在收到至少 8 个 TS2 以及至少发送 16 个 TS2 后,发送一些逻辑空闲数据后,转移状态到 L0。

图 14-17 示例 1 中的 step5 与 step6

14.6.3.3 链路配置示例 2

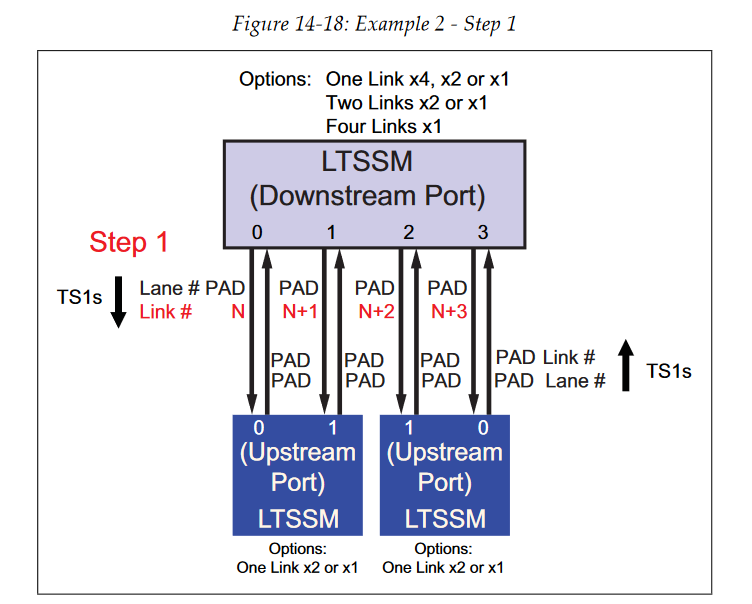

第二个需要掌握的例子,首先还是那个有 4 个面向下游通道的设备,不过不同的是,这个例子中这个设备可以配置为单个 x4 链路,或者配置为两个 x2 链路的组合,或者配置为四个 x1 链路的组合,甚至还有一个 x2 链路和两个 x1 链路的组合,如原文 546 页图 14-18 所示。

如果四个通道全部检测到接收端存在,并全部进入 Configuration,那么就会有这么几种可能的连接:

- 一个 x4 链路

- 两个 x2 链路

- 一个 x2 链路和两个 x1 链路

- 四个 x1 链路

接下来描述的是协议中决定实施何种配置的一个示例方法。

链路编号协商

- 在本示例方法中,DSP 首先在每个通道上分配并通告(advertise)单独的链路编号。通道 0 上的链路编号是 N,通道 1 上就是 N+1,并以此类推。如原文 546 页图 14-18 所示,图中的链路编号只是一个例子,实际上他们可以是不连续的数字。另外,一件重要的事情是 DSP 此时并不知道和它连接的对端设备情况,在这个过程中 DSP 将尽力去搞清楚每个通道可实现的连接方式。

图 14-18 示例 2 中的 step 1

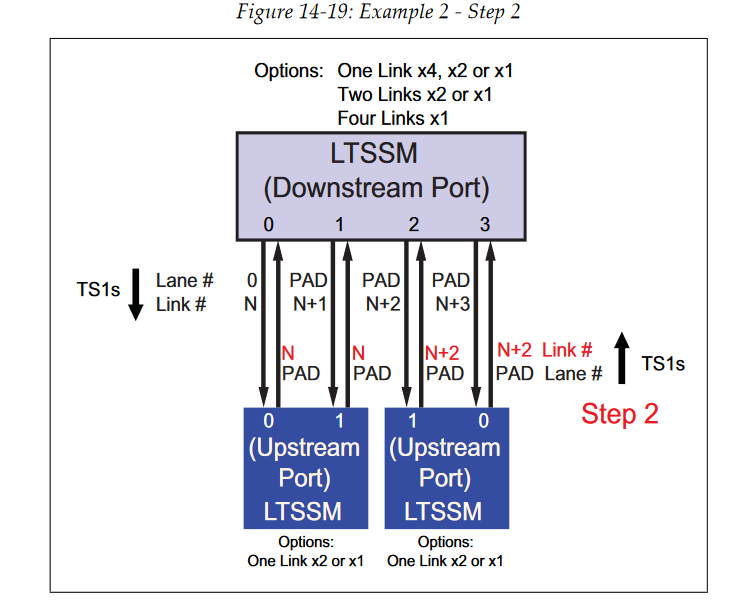

- 在收到 USP 返回的 TS1 序列后(译注:如图 14-19 所示,四个通道分成了两组,分别有不同的的链路编号),DSP 得到两个信息:所有四个通道都处于工作状态,并且它们分别连接到了两个 USP,也就意味当前的 DSP 将需要分为两个 DSP。每个 DSP 拥有 0 和 1 两个通道,如原文 548 图 14-20 所示。

图 14-19 示例 2 中的 step 2

通道编号协商

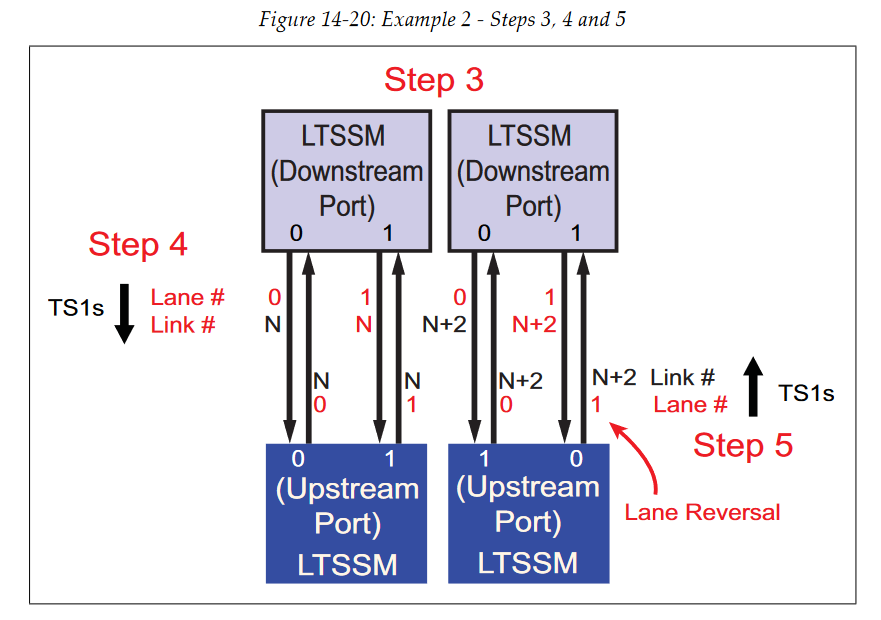

- 各个通道上的通道编号协商会独立进行,不过他们的过程是相同: DSP 会在发送的 TS1 中通告其分配给接收通道的通道编号。其中值得注意的是,此时 DSP 在 TS1 的链路编号域中,对于链路所有通道,只是简单地返回 USP 发送的链路编号值。左侧链路两个通道接收到的都是 N,而右边链路两个通道接收到的都是 N+2。

- 在本例中,左侧链路的 DSP 和 USP 之间的通道编号是对应的。但是右侧链路的通道连接则是相反的,DSP 的通道 0 连接到了 USP 的通道 1,另一条通道也是颠倒连接的。USP 在接收到 TS1 后意识到了通道连接颠倒的现象,如果 USP 支持链路编号颠倒功能的话,它会在内部交换通道 0 和 1 的编号,从而在返回给 DSP 的 TS1 中保持原本 DSP 提议的通道编号不变,如图 14-20 所示。如果 USP 并不支持这项特性,那么它会在返回的 TS1 中通告自己的物理通道编号情况(和 DSP 提议的通道编号顺序相反),这样一来 DSP 也能意识到这个问题,并有机会在 DSP 内部颠倒通道的逻辑编号来解决这个问题。

- 通道顺序颠倒是一项双方端口可选的特性。如果 USP 检测到通道编号颠倒,并有能力颠倒自己通道的逻辑编号,那么 USP 会在内部颠倒自己通道的逻辑编号,并返回通道编号不变的 TS1。这样一来,DSP 都不会意识到这个问题的存在。如果 USP 不支持这项功能,那么 DSP 会发现其接收到的 TS1 的通道编号相比它发送的 TS1 是颠倒的。如果 DSP 支持这项特性,那么它会纠正自身通道逻辑编号的顺序,并在 TS2 中发送纠正后的通道编号做为确认。

图 14-20 示例 2 中的 step 3、4、5

确认链路与通道编号

- DSP 在接收到链路编号和通道编号与所通告编号一致的 TS1 后,各个 DSP 端口独立地开始发送 TS2,作为它们已经准备好使用协商值,并进入 L0 状态的通知。

- USP 在收到链路和通道编号没有变化的 TS2 后,也可以发送相同的 TS2 序列。

- 双方端口在收到至少 8 个 TS2 以及至少发送 16 个 TS2 后,发送一些逻辑空闲数据后,转移状态到 L0。在本例中,右侧链路的 USP 进行了内部通道编号颠倒。

14.6.3.4 链路配置示例 3:如果通道配置失败

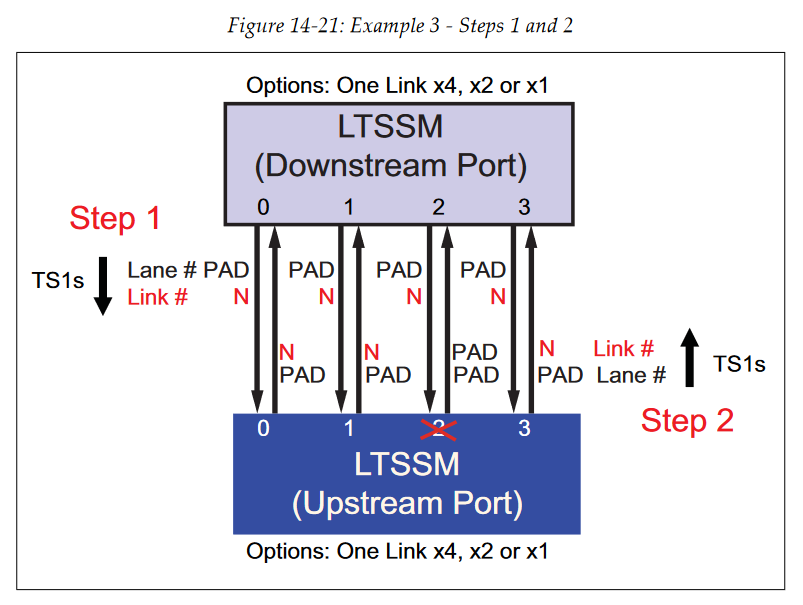

最后我们来再看看再配置过程中,某个通道如果不能正常工作会发生什么。这个例子基于 USP 的通道 2 不能正常工作,如原文 550 页图 14-21 所示。值得注意的是这个通道的问题并没有严重到断开物理连接,因为如果那样,DSP 将不会把它识别为接收端,并不会把它纳入链路。然而,即使通道的物理连接性没有问题,通道 2 的接收端或者发送端将无法完成配置工作。(或者两者都是)

在本例中,链路训练过程可能会显著变长,因为在大多数状态跳转过程中,都需要等待所有通道就绪,如果只有一部分通道就绪,剩下一些没有,那么就需要等待超时条件满足才能跳转状态。

接下来的步骤描述了通过 Configuration 状态机各次状态跳转,处理这种异常情况的过程。

链路编号协商

- 虽然 USP 通道 2 接收端存在问题,但是 DSP 在进入 Configuration 状态后还是按照流程行事。DSP 在所有通道上发送链路编号域为 'N',通道编号域填充的 TS1 序列。

- 通道 0、1、3 收到了 DSP 发送链路编号域为非填充值的 TS1,所以按照协议回复 DSP 相同的 TS1。然而,通道 2 因为接收故障,没能收到 DSP 发送的 TS1,所以通道 2 发送端继续发送链路编号和通道编号都为填充字符的 TS1,如原文 550 页图 14-21 所示。

图 14-21 示例 3 的 step 1 和 2

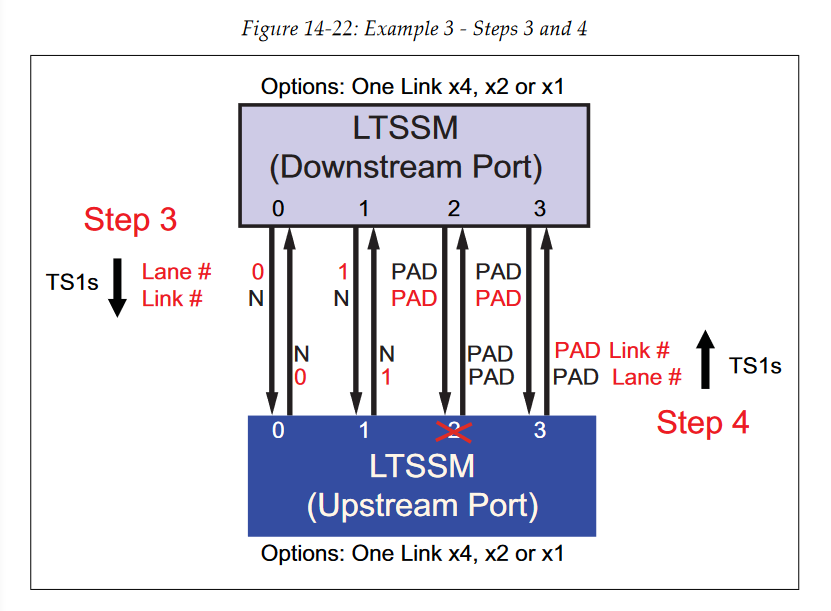

通道编号协商

- DSP 在收到通道 0、1、3 发送的带有相同链路编号的 TS1 后,开始等待通道 2 也完成同样的工作,直至超出协议规定的最大超时时间。如果此时通道 2 还是没有动作,那么 DSP 就会意识到这个链路只能被训练为 x2 宽度的链路。在接受这个现实情况后,DSP 会向通道 0 和 1 通告为他们分配的通道编号,但在通道 2 和 3 上只发送链路编号和通道编号都使用填充字符的 TS1。

- 当 USP 在通道 0 和 1 上收到携带有效通道编号的 TS1,而通道 3 上的链路编号又变回填充符号时,USP 回复相同的通道编号,而其他通道开始(指通道3,对于通道 2 则是继续)发送链路编号和通道编号都使用填充字符的 TS1,如原文 551 页图 14-22 所示。

图 14-22 示例 3 的 step 3 和 4

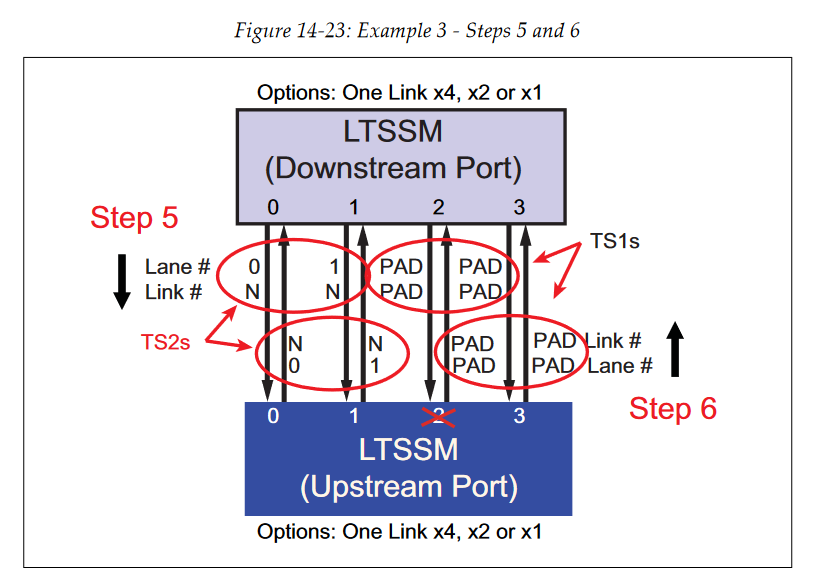

确认链路与通道编号

- 因为在通道 0 和 1 上收到的 TS1 通道和链路编号和预期匹配,所以 DSP 开始发送 TS2,作为它们已经准备好使用协商值,并进入 L0 状态的通知,通道和链路编号保持不变。而在其他通道上,则继续发送链路编号和通道编号都使用填充字符的 TS1。

- USP 在通道 0 和 1 上收到链路和通道编号没有变化的 TS2 后,也发送相同的 TS2 序列给 DSP,表示愿意结束协商,进入 L0 状态。而在其他通道上继续发送链路编号和通道编号都使用填充字符的 TS1,如原文 552 页图 14-23 所示。

图 14-23 图 14-22 示例 3 的 step 5 和 6

在双方端口在收到至少 8 个 TS2 以及至少发送 16 个 TS2 后,发送一些逻辑空闲数据后,转移状态到 L0。其他未完成配置的通道,如本例中的通道 2 和 3,转为电气空闲状态,直到下一次 DSP 发起链路训练操作,那个时候会继续尝试正常的训练过程,以期故障排除并完成配置。

14.6.4 Configuration 状态各次状态详细讨论

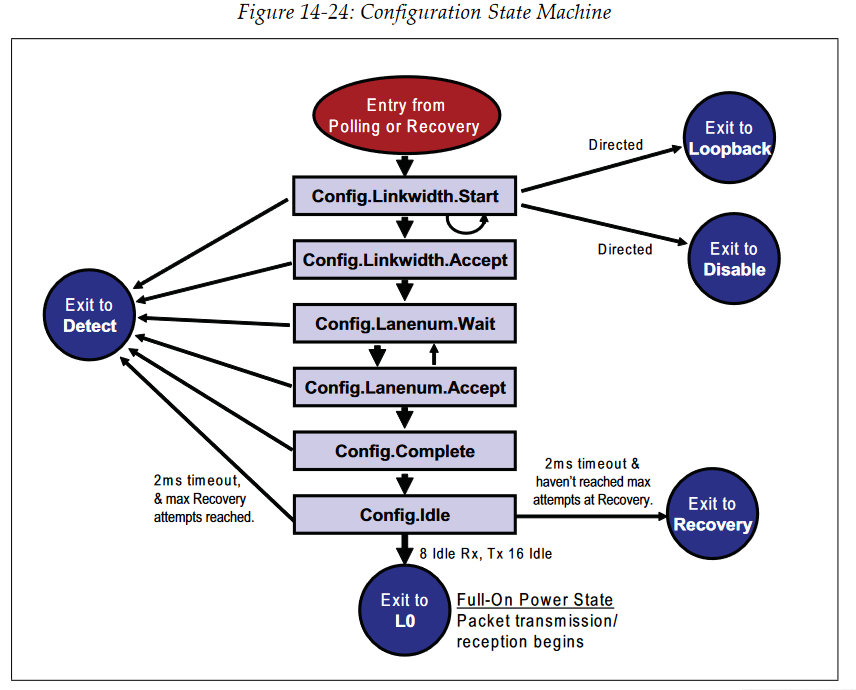

本小节将详细讨论 Configuration 各次状态,其如原文 553 页图 14-24 所示。在前一小节讨论过链路训练的例子之后,这些次状态应该很容易理解。

图 14-24 Configuration 状态机

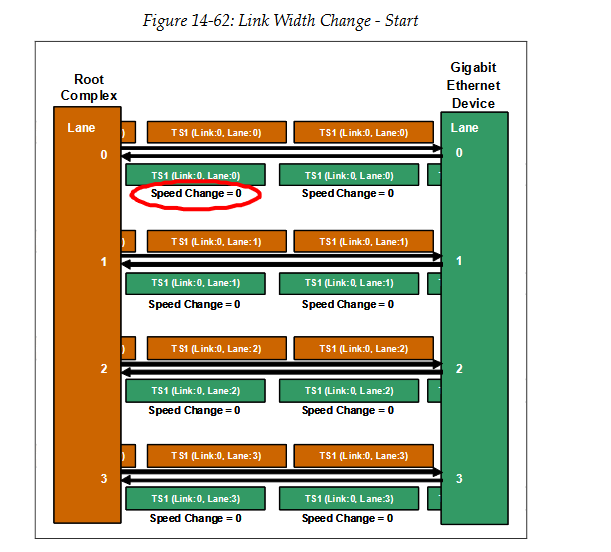

14.6.4.1 Configuration.Linkwidth.Start

有两种情况会进入该状态,一种是 Polling 状态正常结束跳转(在原文 527 页 “Polling.Configuration” 详述),另一种则是在 Recovery 状态中发现链路或者通道编号相较于前次指定时发生了变化,因此无法正常完成 Recovery 状态时跳转(在原文 571 页 “Recovery State” 详细描述了这种状态)。

A. Downstream 通道

Configuration.Linkwidth.Start 期间

DSP (Downstream Port)将作为链路的发起者(Leader),在所有工作的通道上发送链路编号不为填充符号的 TS1 序列(仅在 LinkUp 标志尚未置起,以及链路宽度的配置尚未进行时)。TS1 中的链路编号虽然从填充符号变成了有效编号,但是通道编号仍然尚为填充符号。协议中对链路编号具体数值的唯一规定是:如果设备支持多通道,那么分配给不同链路的编号不能相同。举例而言,一个 x8 宽度链路在所有 8 个通道上的链路编号一致,但是如果其能够被配置为两个 x4 链路, 4 个通道一组,两组通道间的链路编号需要不同,比如一组的编号是 5,另一组的编号是 6。链路编号的数值是两个链路伙伴之间的本地值,软件无需追踪所有链路的编号数值,也没有必要使整个系统中的所有链路编号值保持不同。

如果 upconfigure_capable 标志被设置为 1b, 那么也会在不工作的通道上发送 TS1,只要在这些通道上曾经收到过两个连续的链路和通道编号为填充符号的 TS1。

- 从 Polling 状态进入此次状态时,所有检测到接收端的通道会被视作工作通道(Active Lane)。

- 从 Recovery 状态进入此次状态时,所有历经 Configuration.Complete 状态的链路上的通道,都会被视作工作通道(Active Lane)。

- DSP 必须在发送的 TS1 中通告自身所有支持的速率,其中也需要包括端口不打算使用的速率。

Crosslinks 交叉链路. 对于支持交叉链路特性的 DSP 来说,当 LinkUp = 0b 时,需要在所有检测到接收端的通道上至少发送 16-32 个 TS1,其中链路编号非填充符号,而通道编号是填充符号。之后,DSP 将根据接收到的内容判断对端是否存在交叉链路。

Upconfiguring the Link Width 恢复链路宽度. 在 LinkUp = 1b 时,如果 LTSSM 想要恢复较大的链路宽度,那么会在所有当前工作的通道上、想要激活的非工作通道以及接收到 TS1 的通道上,发送链路编号和通道编号使用填充符号填充的 TS1。当 DSP 在某个通道上接收到两个连续的 TS1 回复后,延时 1ms,然后发送指定链路编号的 TS1。

- 在激活不工作的通道时,发送端必须等待发送共模电压(Tx common mode voltage)稳定,才能退出电气空闲状态并开始发送 TS1。

- 对于组合为同一链路的通道,他们的链路编号必须相同。只能在支持多链路配置的不同链路之间分配不同的链路编号。

进入“在未满足以下任何有效跳转条件时,则触发 24ms 超时” 状态

任何收到过至少一个链路和通道编号均为填充符号的 TS1 序列的通道,如果现在收到两个连续的链路编号有效,而通道编号仍然为填充符号的 TS1,那么 LTSSM 将转移至 Configuration.Linkwidth.Accept 次状态。

转移至 ”Configuration.Linkwidth.Start“ 状态

如果 DSP 接收到的第一批 TS1 中,链路编号就已经不是填充符号了,那么 DSP 通过这种现象就意识到存在交叉链路(Crosslink),链路对端设备此时也是 DSP。针对这种情况,面向下游的通道将转换为面向上游通道,DSP 等待长度随机的超时时间后,重新进入 Configuration.Linkwidth.Start 状态,只不过此时该通道将变成面向上游的通道。

这项特性支持链路双方都是 DSP 的情况,是一种可选配的特性。解决办法是将双方都从 DSP 转换成 USP,并为双方指定一个长度随机的超时。在超时结束后,将超时端口转换为 DSP。因为双方的超时时间长度是不同的,最终将有一个端口成为 DSP ,而另一个端口仍然是 USP,这样一来训练就可以继续进行。超时时间长度必须是随机,这样即使链路双方的端口实现完全相同,也不会出现死锁的情况。

如果支持交叉链路特性,那么在接收的 TS1 的链路编号从 PAD 转换到非 PAD 符号的过程中,不允许出现 TS2 打断这个过程。

转移至 Disable 状态

如果端口受到更高层逻辑的指示,发送 Disable Link 比特置位的 TS1 或者 TS2,那么将转移至 Disable 状态。一般来说这个过程是由 DSP 发起的,但是在可选支持 Crosslink 的场景中,这可能是由 USP 发起的。DSP 在收到连续两个 Loopback 比特置位(译注:原文如此,应该是 Disable 比特置位)的 TS1 后,下一个状态将跳转为 Disable 状态。

转移至 Loopback 状态

如果支持 Loopback 的发送端受到更高层逻辑的指示,发送 Loopback 比特置位的 TS1 或者 TS2,或者正在发送 TS1 的通道收到连续两个 Loopback 比特置位的 TS1 后,将转移至 Loopback 状态。任意发送 Loopback 比特置位的端口将变成 Loopback master,而收到他们的端口将变成 Loopback slave。

转移至 Detect 状态

如果在 24ms 超时到期后,仍然没有任何满足有效跳转条件,那么转移至 Detect 状态。

B. Upstream 通道

Configuration.Linkwidth.Start 期间

USP (Upstream Port) 在该状态是链路训练的响应者(follower),开始发送链路编号和通道编号为填充字符的 TS1。USP 持续发送 TS1 直至接收到 DSP(链路训练发起者,leader)链路编号不为填充字符的 TS1。

USP 会在三类通道上发送链路编号和通道编号为填充字符的 TS1,分别是:

-

所有工作通道(active lane)

-

USP 想要恢复链路宽度(upconfigure)而配置的通道

-

所有曾经接收到过连续两个链路编号和通道编号为填充字符的 TS1 的非工作状态(inactive)通道,当变量 upconfigure_capable 为 1 时。

另外注意:

- 从 Polling 状态进入此次状态时,所有检测到接收端的通道会被视作工作通道(Active Lane)。

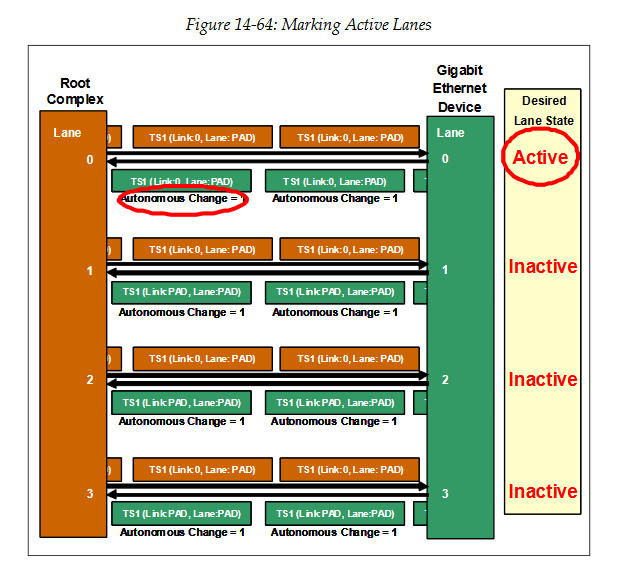

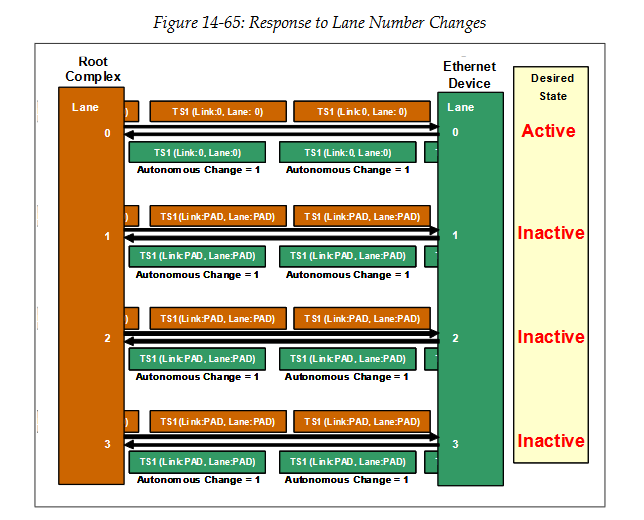

- 从 Recovery 状态进入此次状态时,所有历经 Configuration.Complete 状态的链路上的通道,都会被视作工作通道(Active Lane)。如果此时的状态跳转不是由 LTSSM 超时触发的,那么此时发送方应该在 Configuration 状态中发送的 TS1 中置位 Autonomous Change 比特 (Symbol 4, bit 6) ,表示发送方出于自身(Autonomous )原因想要改变链路宽度,从而进入 Configuration 状态。

- DSP 必须在发送的 TS1 中通告自身所有支持的速率,其中需要包括端口不打算使用的速率。

Crosslinks 交叉链路. 对于支持交叉链路特性的 USP 来说,当 LinkUp = 0b 时,需要在所有检测到接收端的通道上至少发送 16-32 个 TS1,其中链路编号和通道编号采用填充符号。之后,USP 将根据接收到的内容判断对端是否存在交叉链路。

进入“在未满足以下任何有效跳转条件时,则触发 24ms 超时” 状态

如果一些通道接收到了两个连续的链路编号有效,通道编号为填充符号的 TS1,那么这个端口就会进入 Configuration.Linkwidth.Accept 次状态,USP 选取其中一个接收到的链路编号作为这些通道的链路编号,并在所有收到链路编号非空的 TS1 的通道上,回复采用该链路编号的 TS1,通道编号继续使用填充字符。对于剩下的通道,如果他们检测到了接收方,但是还没有收到链路编号,那么则发送链路编号和通道编号都采用填充符号的 TS1。

-

如果 USP 打算恢复链路宽度,LTSSM 首先等待下述两个条件任意满足一个:

- 所有待激活的通道上都接收到两个连续的链路编号有效,通道编号为填充符号的 TS1

- 任意一个待激活通道进入本状态超过 1ms

接着,USP 开始发送链路编号为选定的有效编号,通道编号为填充符号的 TS1。

-

为了避免将链路的宽度配置小于正常宽度,协议建议如果在多通道链路上发现某些通道出现错误或者失去 Block Alignment 状态,那么延迟一段时间后再进行本过程。8b/10b 编码时等待至少 2 个 TS1,128b/130b 编码时至少等待 34 个 TS1,但任何情况下不要等待超过 1ms。

-

在激活不工作的通道后,发送端必须等待发送共模电压(Tx common mode voltage)稳定,才能退出电气空闲状态并开始发送 TS1。

转移至 ”Configuration.Linkwidth.Start“ 状态

在等待 Crosslink 规定的超时时间后,发送 16 到 32 个 TS2,其中链路编号和通道编号采用填充符号。之后,Upstream 链路转换为 Downstream 链路,下一个状态仍然是 Configuration.Linkwidth.Start 状态,但链路双方的角色已经反转了。此情形用于支持 Crosslink 的情况下,两个 USP 相连的情况,该过程允许其中一个 USP 转而成为 DSP。

转移至 Disable 状态

如果下列条件中任意一项满足,那么转移至 Disable 状态:

- 任意正在发送 TS1 的通道收到了 Disable link 比特为 1 的 TS1。

- 支持选配特性 crosslink 时,所有通道连续收到两个 Disable link 比特为 1 的 TS1,或者链路其中一方被高层软件关闭链路,使其在所有检测到接收方的通道上发送的 TS1 和 TS2 中,置位 Disable link 比特。

转移至 Loopback 状态

译注:加粗部分为 USP 和 DSP 不同之处

如果支持 loopback 的发送端受到更高层逻辑的指示,发送 Loopback 比特置位的 TS1 或者 TS2,或者所有正在发送以及接收 TS1 的通道收到连续两个 Loopback 比特置位的 TS1 后,将转移至 Loopback 状态。任意发送 Loopback 比特置位的端口将变成 Loopback master,而收到他们的端口将变成 Loopback slave。

转移至 Detect 状态

如果在 24ms 超时到期后,仍然没有任何满足有效跳转条件,那么转移至 Detect 状态。

14.6.4.2 Configuration.Linkwidth.Accept

此时,USP 正在其所有通道上发送 TS1 进行回应,所有通道上的 TS1 中的链路编号都保持一致。链路编号来自于 DSP 的倡议,USP 直接在所有通道的 TS1 中反应了该链路编号值。这样一来 DSP 通过计算有多少通道响应该链路编号值,明确了链路宽度。接下来 DSP 需要发起提议,为这些通道指定各自的通道编号。所以 DSP 作为训练的主导者(leader),继续发送 TS1 序列,不过此时各通道的 TS1 各自携带有为其指定的通道编号值,而不再是填充符号。当然,这些 TS1 的链路编号仍然是相同的。接下来本节详细讨论 DSP 和 USP 在该状态的行为。

A. Downstream 通道

Configuration.Linkwidth.Accept期间

DSP 提议通道编号值。如果一条链路可以由多个通道合并组成,这些通道都可以收到两个连续的,链路编号值相同的 TS1,那么 DSP 会为他们发送链路编号一致,但是通道编号各不相同的 TS1。

转移至 ”Configuration.Lanenum.Wait“ 状态

DSP 不会在 Configuration.Linkwidth.Accept 次状态长时间停留。一旦 DSP 收到了 USP 发送的必须数量的 TS1,明确了链路宽度之后,DSP 会更新一些必须的内部状态,开始如上一段所述,发送通道编号不为填充字符的 TS1,并立刻转为 Configuration.Linkwidth.Wait 状态,等待 USP 确认通道编号分配。

B. Upstream 通道

Configuration.Linkwidth.Accept期间

USP 在从 DSP 提供的链路编号中选择其中一个,填充至所有通道的 TS1 中,反馈发送给 DSP。这里所有通道指的是那些所有接收链路编号不为填充字符 TS1 的通道。在所有剩余的通道中,如果检测到对端接收方,但是没有接收到有效链路编号的通道,将继续发送链路编号和通道编号采用填充符号的 TS1。

转移至 ”Configuration.Lanenum.Wait“ 状态

USP 必须对 DSP 提出的通道编号分配做出响应。如果一个链路可以由多个发送链路编号非填充字符 TS1 的通道合并组成,并且它们接收到两个连续 TS1,其中链路编号相等,通道编号不为填充字符,那么 USP 应该在可行的情况下,发送通道编号相同的 TS1 表示接受分配,或者在必要的时候回应不同的编号值提议。(比如应用了选配的通道顺序翻转特性时)

14.6.4.3 Configuration.Lanenum.Wait

在讨论 Configuration.Lanenum.Wait 状态之前,本节将首先提供一些帮助性的背景知识。链路通道的编号方式,是从 0 到这条链路所支持的最大编号。比如说一个 x8 链路,将会把它的通道编号为 0-7。端口需要支持链路容纳其所拥有的最大通道数,也需要支持链路容纳最少至一个通道。通道总是从 0 开始编号,并且需要是连续编号不中断的。比如,如果一个 x8 链路上有些通道不工作,它可能可以转而配置成一个 x4 链路,这种情况下它必须使用通道 0-3。再举一个例子,如果是链路的通道 2 无法正常工作,无法使用通道 0,1,3,4 组成一个 x4 链路,因为它们的编号是不连续的。链路上任何剩余的通道必须发送链路和通道编号都使用填充符号的 TS1。

协议在 Configuration 状态部分多次强调了一项时序要求,本节不再多次重复这一部分,但需要意识到这项限制对 DSP 和 USP 都有效:

为了避免将链路的宽度配置小于正常宽度,协议建议如果在多通道链路上发现某些通道出现错误或者失去 Block Alignment 状态,那么延迟一段时间后再进行本过程。8b/10b 编码时等待至少 2 个 TS1,128b/130b 编码时至少等待 34 个 TS1,但任何情况下不要等待超过 1ms。

转移至 Detect 状态

如果没有链路能够被配置(比如 lane0 不工作,且通道翻转没有启用时),或者所有通道接收到两个连续的 TS1,其链路和通道编号都为填充符号,那么在 2ms 之后触发超时,链路返回 Detect 状态。

A. Downstream 通道

Configuration.Lanenum.Wait期间

在 Configuration.Lanenum.Wait 状态期间,DSP 会继续发送链路和通道编号为非填充值的 TS1,直至满足某个跳转到其他状态的条件。

转移至 ”Configuration.Lanenum.Accept“ 状态

如果下述两个条件之一满足,那么跳转到 Configuration.Lanenum.Accept 状态:

- 如果在所有通道上都接收到连续两个 TS1,它们携带的链路和通道编号都和 DSP 在这些通道上发送的一致。

- 如果在任意一个检测到接收方的通道上,接收到连续两个 TS1,它们的通道编号和刚进入本状态时接收到的 TS1 中的数值不一致,并且至少有一些通道接收到了有效的链路编号。协议指出这种情况是通信双方达成了一致,确定了双方都能够接收的链路宽度。

转移至 Detect 状态

触发了上述的 2ms 超时事件,或者所有通道接收到两个连续的 TS1,其链路和通道编号都为填充符号。

B. Upstream 通道

Configuration.Lanenum.Wait期间

在 Configuration.Lanenum.Wait 状态期间,USP 会继续发送链路和通道编号为非填充值的 TS1,直至满足某个跳转到其他状态的条件。

转移至 ”Configuration.Lanenum.Accept“ 状态

如果下述两个条件之一满足,那么跳转到 Configuration.Lanenum.Accept 状态:

- 如果在所有通道上都接收到连续两个 TS2。

- 如果在任意一个检测到接收方的通道上,接收到连续两个 TS1,它们的通道编号和刚进入本状态时接收到的 TS1 中的数值不一致,并且至少有一些通道接收到了有效的链路编号。协议指出这种情况是通信双方达成了一致,确定了双方都能够接收的链路宽度。

转移至 Detect 状态

触发了上述的 2ms 超时事件,或者所有通道接收到两个连续的 TS1,其链路和通道编号都为填充符号。

14.6.4.4 Configuration.Lanenum.Accept

A. Downstream 通道

Configuration.Lanenum.Accept期间

DSP 已经在上一个状态中接收到了链路和通道编号为非填充值的 TS1。在本状态中,DSP 必须决定是否能够按照 USP 返回的通道编号顺序建立一条链路。下面列出了三种可能的状态跳变方式。

转移至 ”Configuration.Complete“ 状态

如果 DSP 在所有通道上都接收到连续两个 TS1,它们携带的链路和通道编号都和 DSP 在这些通道上发送的数值一致,那么代表 USP 同意了 DSP 通告的链路编号和通道编号,DSP 随之进入 Configuration.Complete 状态。如果 DSP 接收到的通道编号顺序与通告的顺序相颠倒,如果 DSP 支持通道顺序颠倒,那么 DSP 同样进入 Configuration.Complete 状态,并采用接收到的,颠倒的通道编号顺序。

值得注意的是,协议指出通道编号顺序颠倒的条件是限定的,只能是通道 0 接收到最大的通道编号 (假设通道数目为 N,那么收到的即为 N-1),通道 N-1 接收到通道编号为 0。这项协议规定可以回答一个在课堂上经常被学生问到的一个问题:通道编号是否能够混编,不按顺序?答案是不行,它们的顺序必须是 0 到 n-1,或者是 n-1 到 0,不支持其他选项。

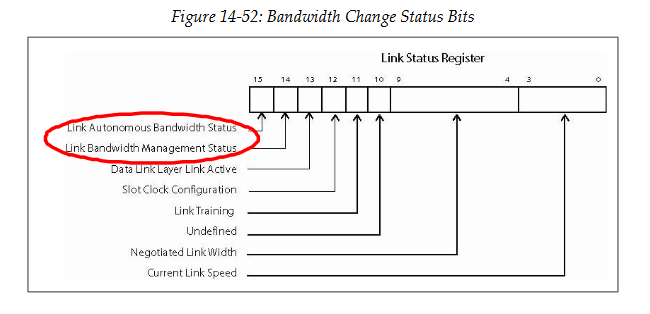

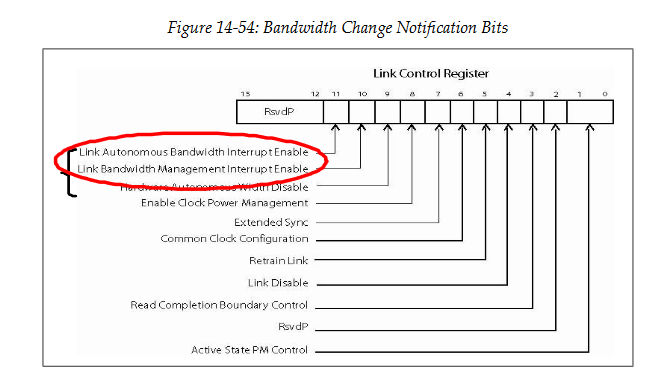

如果是从 Recovery 状态进入的 Configuration 状态,那么在配置过程中可能被要求改变带宽。如果这样,那么需要置位相应的状态标志位来标识需要改变带宽的原因。主要是系统需要报告带宽改变是因为链路可靠性问题导致的,还是因为硬件正在管理链路的电源状态导致的。状态标识位的几种情形如下所述:

- 如果带宽改变由 DSP 因为链路的可靠性问题发起,那么链路带宽管理状态比特(Link Bandwidth Management Status bit)设置为 1'b1。

- 如果带宽改变不是由 DSP 发起,而是因为 DSP 连续收到两个自主改变(Autonomous Change )比特为 1'b0 的 TS1,那么链路带宽管理状态比特(Link Bandwidth Management Status bit)设置为 1'b1。

- 除此之外的链路带宽改变,链路自主带宽状态比特(Link Autonomous Bandwidth Status bit)置位为 1'b1。

转移至 ”Configuration.Lanenum.Wait“ 状态

如果一条正在被配置的链路可以由一部分而不是全部的可用通道组成,这些通道都收到连续两个 TS1 ,链路编号为相同有效的数值,并且通道编号也不为填充符号。那么在这部分通道上发送链路编号相同,通道编号重新编制的 TS1,旨在用更少数量的通道来编成一条链路。

新的通道编号必须从 0 开始顺序递增,指派给链路所使用的通道。任何没有接收到 TS1 的通道不能成为链路的一部分,并且中断通道编号递增。举例而言,如果共有 8 条通道,但是通道 2 没有接收到 TS1,那么这组通道将不能组成包括通道 2 的链路。这样一来,不能组成 x8 或者 x4 的链路,只能组成 x2 或者 x1 的链路。剩下不使用的通道,必须在其上发送链路和通道编号都为填充符号的 TS1。

转移至 Detect 状态

如果没有链路可以被配置,或者所有通道接收到两个连续的 TS1,其链路和通道编号都为填充符号。

B. Upstream 通道

Configuration.Lanenum.Accept期间

USP 已经在上一个状态中接收到了链路和通道编号为非填充值的 TS1 或者 TS2。在本状态中,USP 必须决定是否能够按照 DSP 提议的通道编号顺序建立一条链路。下面列出了三种可能的状态跳变方式。

转移至 ”Configuration.Complete“ 状态

如果 USP 在所有通道上都接收到连续两个 TS2,它们携带的链路和通道编号都和 USP 在这些通道上发送的 TS1 中的数值一致,那么USP 进入 Configuration.Complete 状态。

转移至 ”Configuration.Lanenum.Wait“ 状态

如果一条正被配置的链路可以由一部分可用通道的子集组成,这些通道都收到连续两个 TS1 ,链路编号为相同有效的数值,并且通道编号也不为填充符号。那么在这部分通道上发送链路编号相同,通道编号重新编制的 TS1,旨在用更少数量的通道来编成一条链路,并跳转至 Configuration.Lanenum.Wait 状态。

和 DSP 时的情形一样,新的通道编号必须从 0 开始顺序递增,指派给链路所使用的通道。任何没有接收到 TS1 的通道不能成为链路的一部分,并且中断通道编号递增。剩下不使用的通道,必须在其上发送链路和通道编号都为填充符号的 TS1。

转移至 Detect 状态

如果没有链路可以被配置,或者所有通道接收到两个连续的链路和通道编号都为填充符号的 TS1。

14.6.4.5 Configuration.Complete

Configuration.Complete 是唯一的 TS2 序列交换的状态。正如前文讨论的那样,TS2 交换是链路两端的设备间,互相确认已经准备好状态跳转的握手确认机制。这是对先前状态中 TS1 序列交换的链路编号以及通道编号的最终确认。

值得注意的是协议允许双方设备在进入本状态时,改变它们的支持速率列表和链路宽度恢复能力(upconfigure capability),但一旦进入本状态后,这些设置就不再允许修改。因为设备进入本状态后将记录对方在 TS2 中通告的这些能力和设置,具体内容将在本节进行讨论。

A. Downstream 通道

Configuration.Complete期间

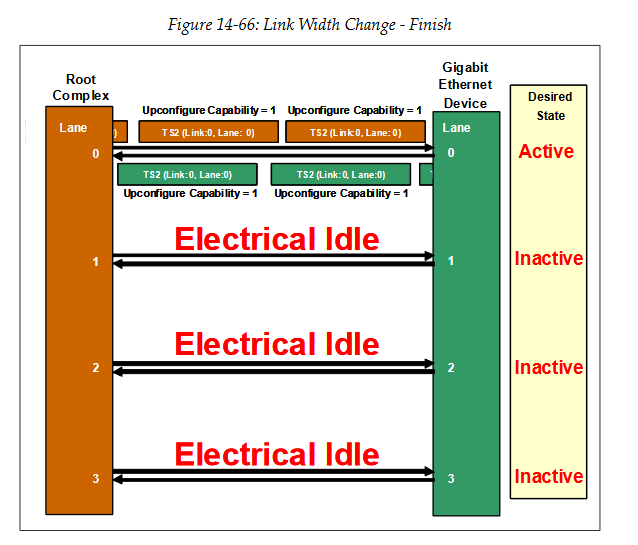

在 Configuration.Complete 状态期间,DSP 将发送 TS2 序列,其中的链路和通道编号与接收到的 TS1 中的内容。如果当前端口有一条使用 lane 0 的 x1 链路,并支持增加链路宽度恢复(upconfigure),那么 DSP 将置位 TS2 序列中的 Upconfigure Capability 比特。

使用 8b/10b 编码时,必须在离开当前状态前完成通道间去偏移。另外,如果所有配置中的通道都收到了两个连续的 TS2,其中关闭加扰(Disable Scrambling)比特设置为 1'b1,那么停止对编码进行加扰(scrambling) 。发送这些 TS2 的端口也必须停止加扰。值得注意的是,在 128b/130b 编码模式时,无法关闭加扰,因为添加的扰码对信号完整性的帮助不可或缺。

DSP 在本状态中发送 TS2 序列,并接收观察对端返回的 TS2 序列。DSP 会记录接收到的 TS2 中的 N_FTS 域数值,其表示(译者添加:对端)退出 L0s 状态必需的 FTS 数量,以备后续使用。

转移至 ”Configuration.Idle“ 状态

当所有发送 TS2 的通道都接收到 8 个满足条件的 TS2 时,并且在接收到一个 TS2 后该通道已经发送至少 16 个 TS2 后,状态机将跳转至下一个状态:Configuration.Idle。这些条件指的是所有接收的 TS2 中都携带有匹配的链路编号和通道编号(非填充符号),匹配的速率标识符( rate identifier),以及匹配的链路 Upconfig Capability 比特。

如果设备支持 2.5 GT/s 以上的速率,那么它必须记录在任何已配置通道上的速率标识符,并覆盖所有此前记录的数值。“changed_speed_recovery” 用于在 Recivery 状态中追踪速率编号的变量,此时清除为 0。

变量 “upconfigure_capable” 将被设置为 1b,如果设备发出的 TS2 中的 Link Upconfigure Capability 域设置为 1b,并且接收到 8 个连续的 TS2 序列在该比特上的设置同样为 1。否则,该变量清除为 0。

任何没有配置为链路一部分的通道将与当前的 LTSSM 不再有关联,并且必须设置为下述各种状态中的一种:

- 与新的 LTSSM 相关联,或者

- 转为电气空闲状态

- 这里涉及一种特殊的状态,即这些未被配置进链路的通道曾经在 L0 状态中被配置为链路的一部分,并且 从那之后 LinkUp 状态位一直被设置为 1b。如果链路支持 upconfigure,那么它们需要仍然和原来的 LTSSM 相关联。这种情况下,协议建议这些通道仍然保持打开对接收端的终结(termination)特性,因为在 upconfigured 之后,它们又会重新变成链路的一份子。如果不保持终结特性打开,那么在 LTSSM 从 Configuration.Complete 状态转为 Recovery.RcvrCfg 状态时,也需要再次打开。不过,如果这些通道并非曾经是链路的一部分,那么它们无法通过该过程成为链路的一部分。

- 对于可选配的 crosslink 特性,接收阻抗必须保持在 Z RX‐HIGH‐IMP‐DC‐POS 和 Z RX‐HIGH‐IMP‐DC‐NEG 之间。

- 在 LTSSM 返回 Detect 状态后,这些通道会重新和其关联。

- 这些通道进入电器空闲状态之前无需发送 EIOS 序列,并且状态转变也并不一定需要发生在符号或者命令集的边界上。

在 2ms 的超时发生后:

转移至 ”Configuration.Idle“ 状态

如果 idle_to_rlock_transitioned 变量小于 FFh,并且当前数据速率为 8GT/s,那么接下来转入 Configuration.Idle 状态。

在这次状态跳变中,changed_speed_recovery 变量清除为 0。并且,变量 upconfigure_capable 也可能会被更新,尽管这不是必须的,当至少一个通道上见到 8 个连续的 TS2 序列,它们都携带有匹配的链路编号和通道编号(非填充符号),如果链路收发双方的 Upconfig Capability 比特都为 1,那么 upconfigure_capable 变量更新为 1b,否则清除为 0。

任何没有配置为链路一部分的通道将与当前的 LTSSM 不再有关联,其他所需的条件与上述列出的非超时时的条件一致。

转移至 Detect 状态

在超时后,如果未满足上一段的条件,则转入 Detect 状态。

B. Upstream 通道

Configuration.Complete期间

在 Configuration.Complete 状态期间,USP 将发送 TS2 序列,其中的链路和通道编号与接收到的 TS2 中的内容。如果当前端口有一条使用 lane 0 的 x1 链路,并支持增加链路宽度恢复(upconfigure),那么 USP 可以置位 TS2 序列中的 Upconfigure Capability 比特。

使用 8b/10b 编码时,必须在离开当前状态前完成通道间去偏移。另外,如果所有配置中的通道都收到了两个连续的 TS2,其中关闭加扰(Disable Scrambling)比特设置为 1'b1,那么停止对编码进行加扰(scrambling) 。发送这些 TS2 的端口也必须停止加扰。值得注意的是,在 128b/130b 编码模式时,无法关闭加扰,因为添加的扰码对信号完整性的帮助不可或缺。

USP 在本状态中从 DSP 接收 TS2 序列,USP 会记录接收到的 TS2 中的 N_FTS 域数值,其表示(译者添加:对端)退出 L0s 状态必需的 FTS 数量,以备后续使用。

转移至 ”Configuration.Idle“ 状态

当所有发送 TS2 的通道都接收到 8 个满足条件的 TS2 时,并且在接收到一个 TS2 后该通道已经发送至少 16 个 TS2 后,状态机将跳转至下一个状态:Configuration.Idle。这些条件指的是所有接收的 TS2 中都携带有匹配的链路编号和通道编号(非填充符号),匹配的速率标识符( rate identifier),以及匹配的链路 Upconfig Capability 比特。

如果设备支持 2.5 GT/s 以上的速率,那么它必须记录在任何已配置通道上的速率标识符,并覆盖所有此前记录的数值。“changed_speed_recovery” 用于在 Recivery 状态中追踪速率编号的变量,此时清除为 0。

变量 “upconfigure_capable” 将被设置为 1b,如果设备发出的 TS2 中的 Link Upconfigure Capability 域设置为 1b,并且接收到 8 个连续的 TS2 序列在该比特上的设置同样为 1。否则,该变量清除为 0。

任何没有配置为链路一部分的通道将与当前的 LTSSM 不再有关联,并且必须设置为下述各种状态中的一种:

- 可选的,与新的 crosslink LTSSM 相关联(如果支持 crosslink 特性),或者

- 转为电气空闲状态

- 这里涉及一种特殊的状态,即这些未被配置进链路的通道曾经在 L0 状态中被配置为链路的一部分,并且 从那之后 LinkUp 状态位一直被设置为 1b。如果链路支持 upconfigure,那么它们需要仍然和原来的 LTSSM 相关联。这种情况下,协议建议这些通道仍然保持打开对接收端的终结(termination)特性,因为在 upconfigured 之后,它们又会重新变成链路的一份子。如果不保持终结特性打开,那么在 LTSSM 从 Configuration.Complete 状态转为 Recovery.RcvrCfg 状态时,也需要再次打开。不过,如果这些通道并非曾经是链路的一部分,那么它们无法通过该过程成为链路的一部分。

- 接收阻抗必须保持在 Z RX‐HIGH‐IMP‐DC‐POS 和 Z RX‐HIGH‐IMP‐DC‐NEG 之间。

- 在 LTSSM 返回 Detect 状态后,这些通道会重新和其关联。

- 这些通道进入电器空闲状态之前无需发送 EIOS 序列,并且状态转变也并不一定需要发生在符号或者命令集的边界上。

在 2ms 的超时发生后:

转移至 ”Configuration.Idle“ 状态

如果 idle_to_rlock_transitioned 变量小于 FFh,并且当前数据速率为 8GT/s,那么接下来转入 Configuration.Idle 状态。

在这次状态跳变中,changed_speed_recovery 变量清除为 0。并且,变量 upconfigure_capable 也可能会被更新,尽管这不是必须的,当至少一个通道上见到 8 个连续的 TS2 序列,它们都携带有匹配的链路编号和通道编号(非填充符号),如果链路收发双方的 Upconfig Capability 比特都为 1,那么 upconfigure_capable 变量更新为 1b,否则清除为 0。

任何没有配置为链路一部分的通道将与当前的 LTSSM 不再有关联,其他所需的条件与上述列出的非超时时的条件一致。

转移至 Detect 状态

在超时后,如果未满足上一段的条件,则转入 Detect 状态。

14.6.4.6 Configuration.Idle

Configuration.Idle 期间

在 Configuration.Idle 次状态中,发送方不断发送空闲数据,等待接收到足够数量的空闲数据后,将链路转为 L0 状态。此时,物理层向上层报告链路已经处于就绪状态(Linkup = 1b)。

对于 8b/10b 编码而言,发送方在所有已配置的通道上发送空闲数据,所谓空闲数据其实就是数值零经过加扰和编码之后的数值。

对于 128b/130b 编码而言,发送方在所有已配置通道发送一个 SDS 有序命令集,后面紧接着发送空闲数据。通道 0 上的第一个空闲符号是数据流的第一个符号。

转移至 ”L0“ 状态

如果采用 8b/10b 编码方式,那么在全部已配置通道上接收到 8 个连续符号周期空闲数据,并且在收到一个空闲符号后已经发送了 16 个符号周期的空闲数据后,进入 L0 状态。

如果采用 128b/130b 编码方式,那么在全部已配置通道上接收到 8 个连续符号周期空闲数据,并且在收到一个空闲符号后已经发送了 16 个符号周期的空闲数据,并且不是在 Configuration.Complete 状态超时后下进入的本状态,那么跳转至 L0 状态。

需要注意以下几点:

- 各通道间去偏斜必须在开始处理数据流之前完成

- 空闲符号必须在数据块内收到

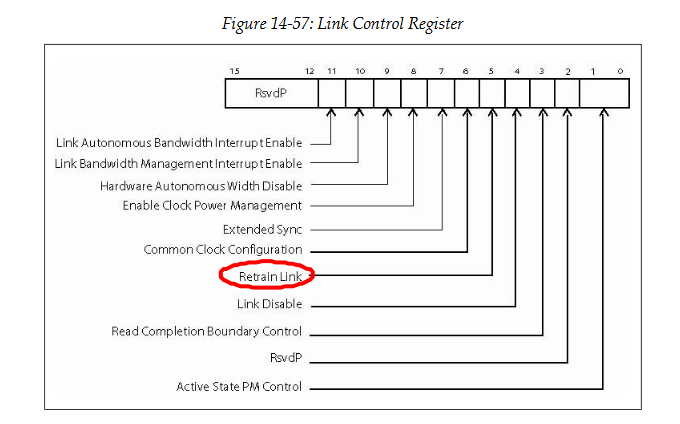

- 如果此次由 configuration 状态或者 Recovery 状态至 L0 状态的跳转,是软件通过置位链路状态寄存器(Link Control register)中的重新训练链路(Retrain Link)比特触发的。那么 DSP 必须置位链路状态寄存器(Link Status register)中的链路带宽管理(Link Bandwidth Management)比特,表示此次状态跳转不是由硬件发起的(autonomous)

- 在进入 L0 状态前,将变量 “idle_to_rlock_transitioned” 清零。

未满足上述条件,并触发 2ms 超时后:

转移至具体的 Recovery 次状态

如果变量 “idle_to_rlock_transitioned” 小于 FFh,那么下一个跳转状态是 Recovery(Recovery.Rcvrlock)。跳转后:

a) 8.0 GT/s 时,变量 idle_to_rlock_transitioned 自增 1。

b) 2.5 或者 5.0 GT/s 时,变量 idle_to_rlock_transitioned 设置为 FFh。

c) 注意:该变量记录了因为配置过程没有起作用,从而导致状态机从 Configuration.Idle 状态跳转到 Recovery 状态的次数。这可能是因为均衡设置不合适,或者当前选择的速率无法正常工作导致的,Recovery 状态内会采取措施尝试解决这些问题。该变量限制了从本状态跳转至 Recovery 状态的尝试次数,从而避免了永久的无限循环。如果链路在 256 次尝试后(变量计数至 FFh)仍然没法正常工作,那么跳转回 Detect 状态重新开始,并希望这次能有更好的结果。

转移至 Detect 状态

否则,即 idle_to_rlock_transitioned 为 FFh 时,跳转至 Detect 状态。

14.7 L0 State // L0 状态

L0 状态是链路的全功能正常工作状态, 虽然刚进入此状态时处于逻辑空闲状态,但之后链路两端的设备会交换 TLP 和 DLLP(译注:此处按照个人理解翻译了,原文为 This is the normal, fully‐operational Link state, during which Logical Idle, TLPs and DLLPs are exchanged between Link neighbors.)。在链路训练过程完成后,会立刻达成 L0 状态。物理层此时通过 LinkUp 变量通知更高层的逻辑: 链路已经准备就绪。此外变量 idle_to_rlock_transitioned 也复位为 00h。

转移至 Recovery 状态

如果本方设备提议改变链路速率或者宽度,或者对端设备已经进入了 Recovery 或者电气空闲状态,表示提议发起链路速率或者宽度改变,那么状态机的下一个状态是 Recovery 状态。让我们接下来用一些略详细的篇幅来介绍三种情况。

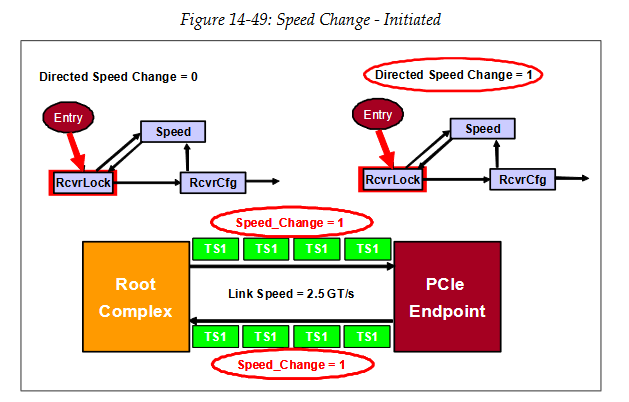

14.7.1 Speed Change // 速率切换

协议中提到两种触发自动速率改变的情况。

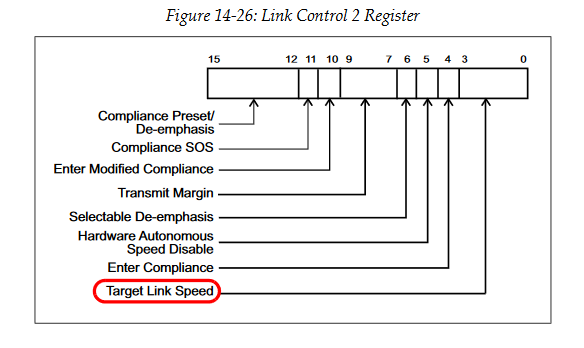

第一种情况是链路双方都支持 2.5GT/s 以上的速率,并且链路处于活跃状态时(数据链路层报告 DL_Active),或者链路一方通过 TS1/2 有序集请求速率转换时。举个例子,如果对方声明支持更高的速率,并且软件通过使能重训练(Retrain Link )比特,并将目标速率(Target Link Speed,见原文 569 页的图 14-26)设置为与当前不同的速率,那么 DSP 会发起一次速率转换。

第二种速率切换的情况是链路双方都支持 8GT/s 速率,并且一方打算进行 Tx 均衡。这两种情况下变量 directed_speed_change 都会被设置为 1b,并且 changed_speed_recovery 比特会被清除为 0b。

如果链路对端在 Configuration.Complete 或者 Recovery.RcvrCfg 状态中从未通告过比 2.5 GT/s 更高的速率,那么当前端口不会发起速率改变(也就是不会设置 directed_speed_change 变量)。

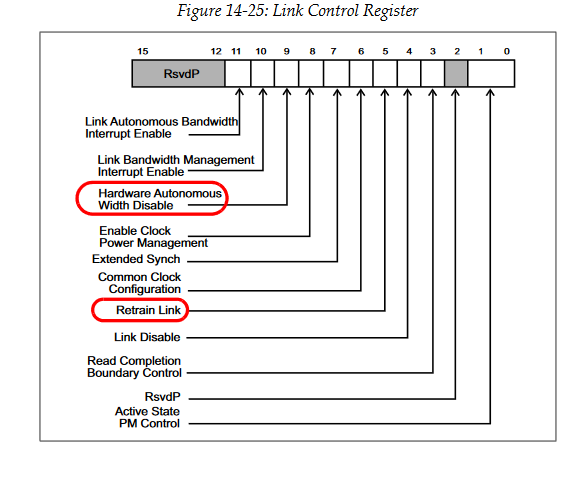

图 14-25 链路控制寄存器

图 14-26 链路控制寄存器 2

14.7.2 Link Width Change // 链路宽度切换

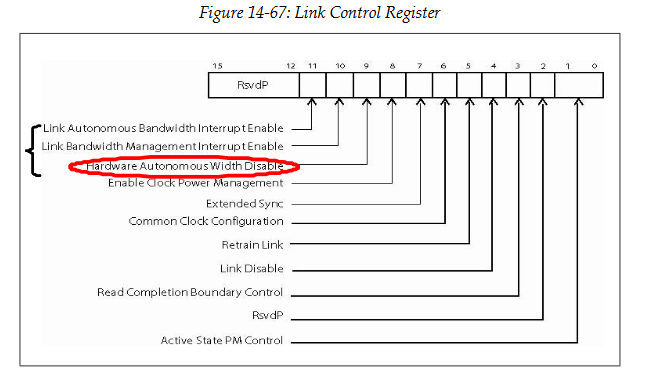

当变量 upconfigure_capable 设置为 1b 时,上层的逻辑(Upper layer)一般只会减少链路宽度,用于恢复链路的原始宽度。如果禁止硬件自主决定位宽(Hardware Autonomous Width Disable)比特被置位为 1b,那么端口将只能通过减少链路宽度来解决可靠性问题。仅当链路对端伙伴通告其具有链路宽度恢复能力,并且链路宽度没有被配置为最大宽度时,上层逻辑才可以发起一次链路宽度增加操作。除了上述指导性建议以外,协议中没有其他关于何时进行链路宽度改变的规定,因此该行为的细节取决于具体实现。

14.7.3 Link Partner Initiated //链路伙伴发起链路改变的情形

协议中描述了三种链路伙伴发起链路改变的情形:

首先第一种情况,本方端口在链路上的所有通道上检测或者推断出电气空闲状态(详见原文 596 页的表 14-10),并且此前没有在任何通道上接收到 EIOS 有序集。此时,端口可以选择留在 L0 状态或者进入 Recovery 状态。如果由此产生错误,那么端口可能通过置位 Retrain link 比特的方式进入 Recovery 状态。

第二种情况,本方端口在任何已配置的通道上接收到 TS1 或者 TS2 序列(128b/130b 编码时接收到 EIEOS),这表示对端已经进入 Recovery 状态。由于这两种情况都是由对端发起的,因此本方端口发送端被允许完成正在进行中的 TLP 或者 DLLP。

第三种情况,如果任何通道上接收到了 EIOS 序列,表示对方已进行了电源状态转变,但是接收方不支持 L0s 并且没有进入到 L1 或者 L2,因此只能选择进入 Recovery 状态。

转移至 ”L0s“ 状态

在发送方发起进入 L0s 状态的请求后,或者接收方接收到 EIOS 序列后,进入 L0s 状态。有趣的是,此时发送方和接收方的 LTSSM 状态机状态可能是不同的,因为协议允许其中一方处于 L0s 状态,而另一方仍在 L0 状态。

- 发送方接收到上层逻辑进入 L0s 状态的指示后进入 L0s 状态,并在链路上发送 EIOS 发起改变请求。

- 接收方在任一通道上接收到 EIOS 后进入 L0s 状态。然而,如果接收方没有实现 L0s 状态,并且未被上层逻辑要求进入 L1 或者 L2 状态时,会被视作发生了一个问题,转而进入 Recovery 状态。

转移至 ”Rx_L0s.Entry“ 状态

当链路伙伴被命令在链路上发起 L1 状态转移后,它会在所有通道上发送一个 EIOS 序列(如果速率为 5.0 GT/s,那就发两个 ),并在任意通道上接收到一个 EIOS 后,下一个跳转状态是 L1 状态。值得注意的是,链路进入 L1 状态之前需要链路双方都事先同意,因此需要一项数据链路层握手机制保证双方都已经准备好进入 L1。关于 L1 状态的详情,可以参考原文 733 页的 ”链路电源管理“ 一节 (原书第 16 章)。

转移至 ”L2“ 状态

当链路伙伴被命令在链路上发起 L2 状态转移后,它会在所有通道上发送一个 EIOS 序列(如果速率为 5.0 GT/s,那就发两个 ),并在任意通道上接收到一个 EIOS 后,下一个跳转状态是 L2 状态。值得注意的是,链路进入 L2 状态之前需要链路双方都事先同意,因此需要一项数据链路层握手机制保证双方都已经准备好进入 L2。关于 L2 状态的详情,可以参考原文 733 页的 ”链路电源管理“ 一节 (原书第 16 章)。

14.8 Recovery State // 恢复状态

如果一切如预期一样顺利,那么链路可以在不进入 Recovery 状态的情况下,直接被训练进入 L0 状态,这一正常工作状态。但我们之前讨论过,在两种情况下一定需要进入 Recovery 状态。

首先一种情况,如果在 Configuration.Idle 状态中没能成功接收到正确的链路符号,那么 LTSSM 会进入 Recovery 状态,尝试纠正链路中的信号质量问题,比如通过调整均衡参数的方式。

第二种情况,在链路以 2.5GT/s 速率训练完成,进入 L0 状态后,如果双方都支持更高的速率,那么 LTSSM 会进入 Recovery 状态,将速率调整为双方同时支持或者通告的最高速率。这种情况下,LTSSM 必须重新进行比特锁定和符号或者块锁定,以及链路间的去除偏斜操作。

链路编号以及通道编号正常情况下需要保持不变,除非需要改变链路宽度。这种情况下 LTSSM 进入 Configuration 状态,重新进行链路宽度协商。

注意:简洁起见,本章后续中使用锁定(Lock)一词表示已经完成了比特锁定和 8b/10b 编码的符号锁定、或者 128b/130b 编码的块锁定。接收端必须首先完成比特和符号或者块的锁定操作之后,才能在链路上识别出有效的符号、序列以及报文。

14.8.1 几个进入 Recovery 状态的理由

- 从 L1 状态退出时,必须进入 Recovery 状态重新训练,因为协议中,退出 L1没有任何快速重训练选项。(比如发送 FTS 序列等方法)

- 从 L0s 状态退出时,如果接收方在规定的时间内,没能依靠 FTS 序列完成同步,那么也必须进入 Recovery 状态重新训练。

- 在 L0 状态中,这些情况下需要进入 Recovery 状态:

- 在初次训练完成后,打算将链路训练为更高的速率。

- 链路被上层逻辑要求改变速度或者宽度。(可能是因为功耗管理的需求,或者是因为链路无法在当前速率或者宽度下稳定工作)

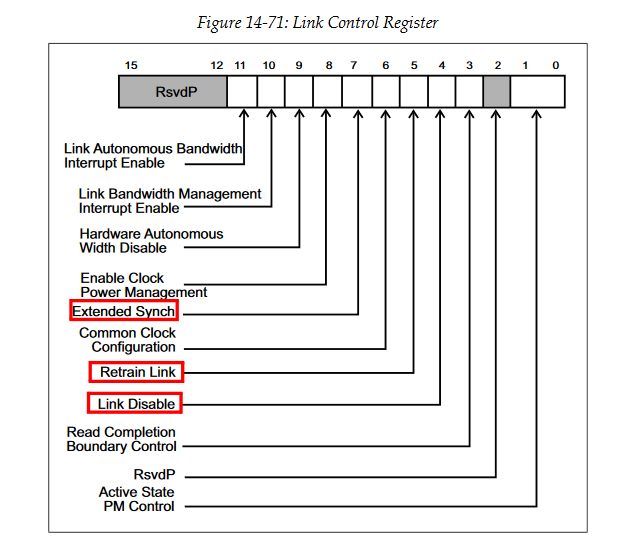

- 软件通过写链路控制寄存器(Link Control Register )中的重训练字段(Retrain Link bit),(可见原文 644 页图 14‐71),触发链路重训练以尝试修复一些传输问题。

- 因为 Ack/Nak 协议出现诸如重放计数器翻转等错误事件,数据链路层自动控制物理层重新训练链路。

- 接收端在完成配置的链路上接收到 TS1,TS2 序列,从而获知到对端已经进入 Recovery 状态。

- 接收端在完成配置的链路上,在没有接收到 EIOS (Electrical Idle Ordered Set)序列的情况下检测到了电气空闲状态。

14.8.2 初始化 Recovery 状态

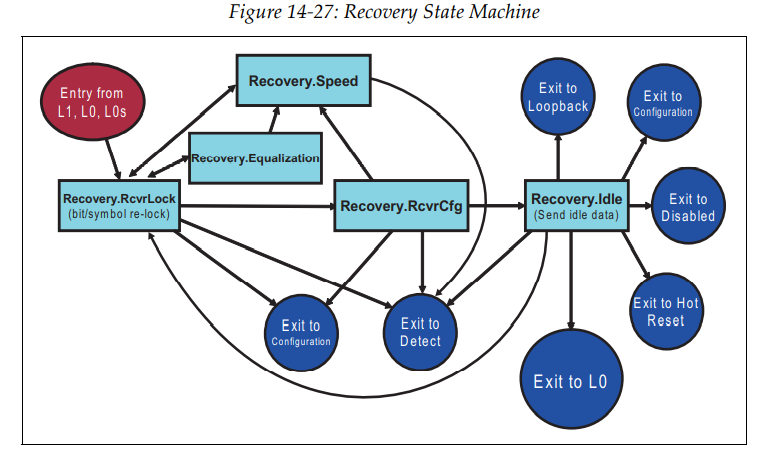

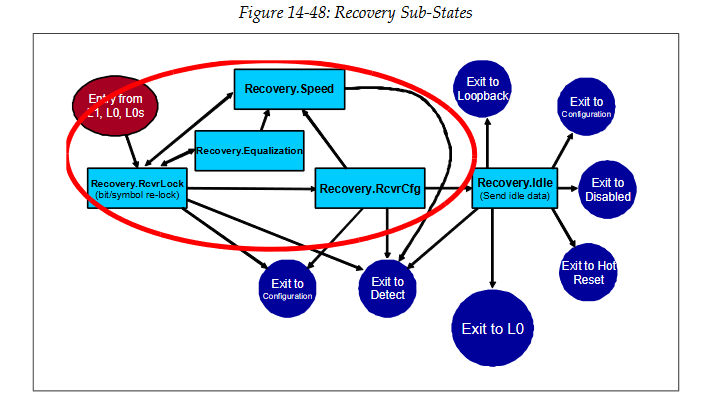

链路中的任意一方都可以通过向对端发送 TS1 序列来发起进入 Recovery 状态的请求。当一个 PCIe 端口接收到 TS1 时,他便获知对端已经进入了 Recovery 状态,随后其跟随对端进入 Recovery 状态。进入 Recovery 状态之后,本方端口也开始向对方回复 TS1 序列。双方接收端都通过对方的 TS1 序列完成锁定(如果有需要的话),然后按照需求进入各个次状态。Recovery 各个次状态如原文 573 页图 14-27 所示,本节后续将详细讨论各个次状态中都进行了哪些操作。

图 14-27 Recovery 状态机

14.8.3 Recovery 状态各次状态详细讨论

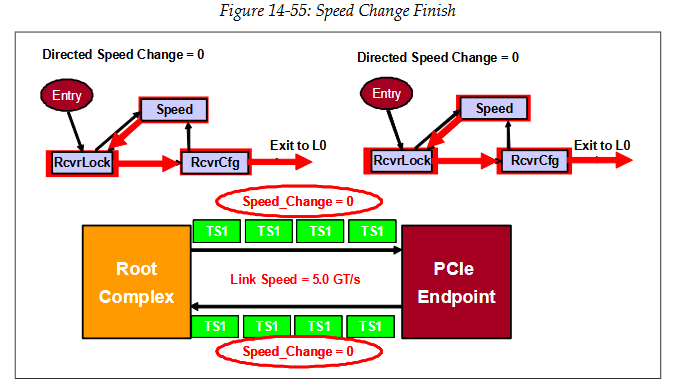

Recovery.RcvrLock 状态期间

在 Recovery.RcvrLock 状态期间,无论链路的速率为多少,发送方总是在所有已配置通道上发送 TS1 序列,TS1 序列中的链路以及通道编号,和在 Configuration 状态期间设置的数值相同。如果进入 Recovery 状态的目的是切换速率,那么发起方发送的 TS1 序列中的,数据速率识别符号(Data Rate Identifier Symbol)中的 speed_change 比特会被设置为 1,并将内部变量 directed_speed_change 也设置为 1。在对端设备接收到 speed_change 比特为 1 的 TS1 序列后,也会同样将其内部变量 directed_speed_change 设置为 1。此外,一旦进入 Recovery.RcvrLock 状态后,另一个内部变量 successful_speed_negotiation 会清除,设置为 0。

在 Recovery.RcvrLock 状态中,面向上游端口(USP)可以指定面向下游端口(DSP)在 5GT/s 速率下使用的去加重等级系数(de‐emphasis level)。USP 通过 TS1 序列中的可选去加重等级(Selectable de‐emphasis leve)比特,来指定 DSP 的数值设置。但是 DSP 有可能会因为链路上的比特错误,无法接收到 USP 发送的这一信息,所以 USP 可以在因为速率切换进入 Recovery 状态后,再次指定 DSP 的去加重等级。如果 DSP 打算采用 USP 所要求的的数值,那么 DSP 必须在 Recovery.RcvrLock 状态中记录接收到的可选去加重等级比特的数值。

在进入 Recovery.RcvrLock 状态时,TS1 序列接收方也可以被指定新的发送电压数值。接收方会在进入该状态时采样一次链路控制寄存器2( Link Control 2 register)中的 Transmit Margin 比特,并且保持该数值有效,直到下一次从 L0, L0s, 或者 L1 进入到 Recovery 状态,采样到新的数值为止。

DSP 如果想将速率切换到 8GT/s 并且重新进行均衡的话,需要发送 speed_change 比特置为 1,并且速率声明为 8GT/s 的 EQ TS1 序列。如果一个 USP 连续接收到 8 个 speed_change 比特置为 1,并且速率声明支持 8GT/s 的EQ TS1 或者 EQ TS2 序列后,USP 也会宣告支持使用 8GT/s 速率,除非 USP 确认在该速率下存在可靠性问题,并且无法靠均衡解决。值得注意的是,任意端口可以在进入 Recovery 状态时,改变其通告支持的速率,但需要确保自身可以稳定可靠地支持这一速率。除了上述这种情形外,端口在 Recovery.RcvrLock 状态,Recovery.RcvrCfg 状态以及 Recovery.Equalization 状态中,不得改变自己通告的支持速率。

转移至 Recovery.RcvrCfg 状态

Recovery.RcvrLock 状态满足下述条件后,转移至 Recovery.RcvrCfg 状态。如果双方接收到 8 个连续的 TS1 或者 TS2 序列,其中链路与通道编号与发送的数值一致,并且序列中的 speed_change 比特与本地变量 directed_speed_change 一致,并且 EC 域数值为 00b (8 GT/s 速率下,译注:即无需进行均衡训练)。

- 如果设置了 Extended Synch 比特,那么在进入 Recovery.RcvrCfg 状态之前,必须最少发送 1024 个连续的 TS1 序列。

- 如果原先是从 Recovery.Equalization 状态进入当前次状态,那么 USP 需要比较所有通道上接收的均衡参数或者 preset,将他们和均衡的 Phase2 中所接收的最终参数集(final set of coefficient)或者 preset 进行比较。如果他们数值不一致,那么 USP 会将其发送的 TS2 序列中的 Request Equalization 比特设置为 1。

转移至 Recovery.Equalization 状态

当数据速率为 8 GT/s 时,数据通道必须采取合适的均衡参数,以获得良好的信号完整性。本节的内容并不适用于更低速的速率。对于运行在 8GT/s 速率的链路来说,他们并不是每次进入 Recovery 状态时,都需要经过 Recovery.Equalization 次状态。链路只会在满足下述情况时,才会进入 Recovery.Equalization 状态:

如果内部变量 start_equalization_w_preset 设置为 1,那么:

a)USP 需要在转为 8.0 GT/s 速率之前,采样其接收的连续 8 个 TS2 中的 preset 数值。USP 必须采用其中的发送端 preset,可以选择是否采用其中的接收端 preset。

b)DSP 进入 8.0 GT/s 速率后,必须采用其通道均衡控制寄存器( Lane Equalization Control register )中的发送端 preset,可以选择是否采用其中的接收端 preset。

否则(即该变量不为 1),发送端必须采用在上一次均衡过程中协商一致的参数(coefficient)设置。

a)如果 USP 接收到 8 个连续的 TS1 序列,其中链路与通道编号与发送的数值一致,并且序列中的 speed_change 比特为 0,但是 EC 域数值不为零时,下一个状态为 Recovery.Equalization。因为接收到上述 TS1 序列表示 DSP 希望重新进行均衡中的部分流程。协议中提到,DSP 可以在上层软件要求,或者其他具体实现决定的情况下,发起该请求。当然,DSP 必须保证进行该操作的时间,不能导致该传输超时,也就是说,DSP 需要保证发起该请求前,链路上没有正在进行中的传输。

b)在上层协议要求后,DSP 即进入 Recovery.Equalization 状态,但是不能由 Configuration.Idle 或者 Recovery.Idle 状态直接进入 Recovery.Equalization 状态。(译注:需要通过 Recovery.RcvrLock 次状态进入)协议规定在 DSP 通过发送 EC 不为 0 的 TS1 要求对端重新进行均衡过程之前,不能发送超过两个 EC=00b 的 TS1 序列。

如果上述情况都没有满足,在 24ms 超时后:

转移至 Recovery.RcvrCfg 状态

如果同时满足下述两个条件,那么接下来转为 Recovery.RcvrCfg 状态:

- 接收到 8 个连续的 TS1 或者 TS2 序列,其中链路与通道编号与发送的数值一致,并且序列中的 speed_change 比特为 1。

- 当前速率高于 2.5 GT/s,或者 TS1/TS2 中表示还支持至少一种更高的速率设置。

转移至 Recovery.Speed 状态

如果满足下述两个条件中的一个,那么接下来转为 Recovery.Speed 状态:

- 如果当前速率设置高于 2.5 GT/s,但是自从进入 Recovery 状态后,从来没能在该速率下正常工作过,(变量 changed_speed_recovery 被清除为 0 揭示了这种现象)。此时,待离开 Recovery.Speed 状态后,速率会重新降低为 2.5 GT/s。

- 如果变量 changed_speed_recovery 被设置为 1,表示某个高于 2.5 GT/s 的速率已经能够正常工作,但是在切换到新的协商速率后,链路不能工作,这种情况下速率会被恢复为由 L0 或者 L1 进入 Recovery 状态前的数值。

转移至 Configuration 状态

如果没有发起速率改变请求,(即 directed_speed_change 变量为 0,并且 TS1/2 中的 speed_change 比特也为 0),或者双方协商后发现彼此同时支持的最高速率只是 2.5 GT/s,此时 LTSSM 会转移至 Configuration 状态。

转移至 Detect 状态

如果上述条件都没能满足,那么接下来转移至 Detect 状态。

14.8.4 一次速率变换示例

在 Recovery 状态的章节中,协议提供了一个速率变换过程的示例。示例中两个链路上的伙伴(设备 A 和设备 B)同时从复位状态中释放,并且都支持 5.0 GT/s 和 8.0 GT/s 速率。

首先,链路会以 2.5 GT/s 的速率自动训练为 L0 状态。(这一行为很大概率会在后续的协议版本中保留,因为后续协议将提供和先前设备的后向兼容性。)

在这个示例中,两个设备都支持更高的速率,并通过训练过程中发送的 TS 有序集中的速率标识符字段通知了对方这一情况。两者都明白对方支持更高速率,并且它们其中的一个(比如设备 A)会首先将内部变量 directed_speed_change 设置为 1。此时,设备 A 会进入 Recovery.RcvrLock 状态并且发送 speed_change 比特置为 1 的 TS1 序列。如果目标速率为 8.0 GT/s,且链路之前从未达到过该速率,那么设备间会交换 EQ TS1 来传达 TX 均衡使用的 preset,而不是交换普通的 TS1。

设备 B 在接收到 TS1 序列后,也转移到 Recovery.RcvrLock 状态。当其识别到连续 8 个接收 TS1 中的 speed_change 比特都为 1 时,设备 B 通过将其发送 TS1 中的 speed_change 比特也置为 1 作为回应,并进入 Recovery.Speed 状态。设备 A 等待设备 B 做出回应后,当其也接收到 8 个 speed_change 比特置为 1 的 TS1 后,设备 A 经由 Recovery.RcvrCfg 状态进入 Recovery.Speed 状态。在 Recovery.Speed 状态中,发送端被置于电气空闲状态中,链路速率被设置为双方都支持的最高速率,变量 directed_speed_change 的值随即被清除为零。

在等待一段时间后,双方重返 Recovery.RcvrLock 状态,以新速率重新激活发送端(本例中是 8 GT/s)。此后,双方重新交换 TS1,此时 TS1 中的 speed_change 比特数值已经被清除为 0b。如果链路在新速率下工作正常,那么双方会经由 Recovery.RcvrCfg 状态返回 L0 状态。然而,如果设备 B 出现了一些状况,比如无法实现比特锁定,这会造成该次状态中的逻辑超时,并且返回 Recovery.Speed 状态。此时,设备 A 可能已经正常进入了 Recovery.RcvrCfg 状态,不过当其在链路上检测到对端重新进入电气空闲状态时,这表示对端重新回到了 Recovery.Speed 状态,设备 A 也会返回该状态。重回 Recovery.Speed 状态使双方设备间恢复到进入 Recovery 状态前的速率(本例中是 2.5 GT/s),并返回 Recovery.RcvrLock 状态。

面对这种情况,设备 A 可能重新将内部变量 directed_speed_change 设置为 1,并且第二次尝试速率变换流程。如果第二次速率切换仍然失败,设备 A 可能会选择将 8.0 GT/s 移出其通告的支持速率列表,并以新的支持速率列表重新开始速率切换。此时,双方共同支持的最高速率变成了 5.0 GT/s。如果之后还是不能正常工作,那么设备 A 可能会放弃向更高速率的切换。设备如何以及何时选择更新其通告的支持速率列表,以及放弃切换到更高速率的尝试,协议中都没有具体定义,都取决于具体的实现细节。

14.8.5 链路均衡概览

本节是对链路均衡过程一个概括性的介绍,如果读者对均衡过程中的状态机具体行为感兴趣的话,可以阅读本节以了解这方面的知识。

链路的速率越高,相比低速率会受到更多的信号干扰。为了补偿这方面的信号质量损失,并且最大程度上降低系统设计的成本和精力,PCIe 3.0 协议增加了对发送端均衡的需求。与低速率采取的固定去加重系数方法不同,去加重本身是发送均衡的简化版本,发送均衡采取了一种通过主动握手流程,将发送端与当前信号实际传输环境相适配。握手时,接收端每个通道上都会评估输入信号的质量,并根据信号质量,建议链路伙伴为满足信号质量需求,应当采取何种发送均衡参数。

链路均衡过程在首次达到 8.0 GT/s 速率后进行,尽管不是强制要求,但是协议强烈建议由硬件自动开始均衡过程。如果不支持硬件自动均衡机制,那么该设计则必须配备基于软件的均衡机制。如果任意一方端口无法通过均衡过程达到预期的信号质量,LTSSM 会认为该速率下链路无法正常工作,返回 Recovery.Speed 状态,并要求降低速率。

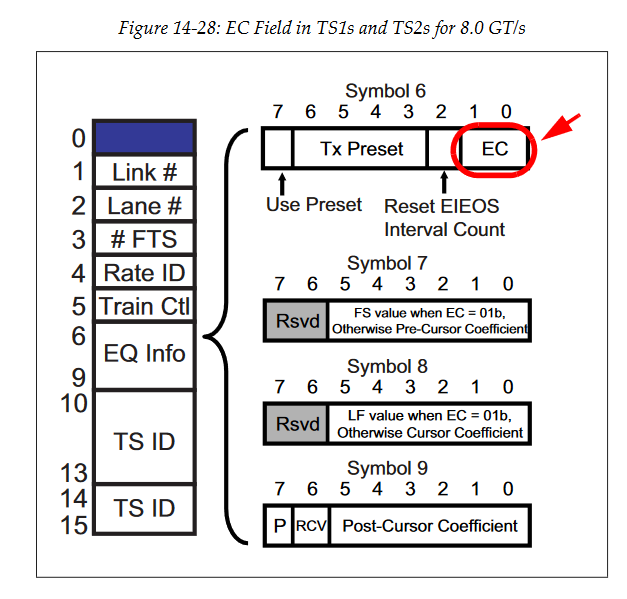

整个均衡过程包括四个阶段,将在下文中详细讨论。一旦速率改变为 8.0 GT/s 后,当前所处的均衡阶段由接收的 TS1 中的 EC(Equalization Control)字段通知,如图 14-28 所示。

图 14-28 8.0 GT/s 速率 TS1/2 中的 EC 字段示意

14.8.5.1 Phase 0

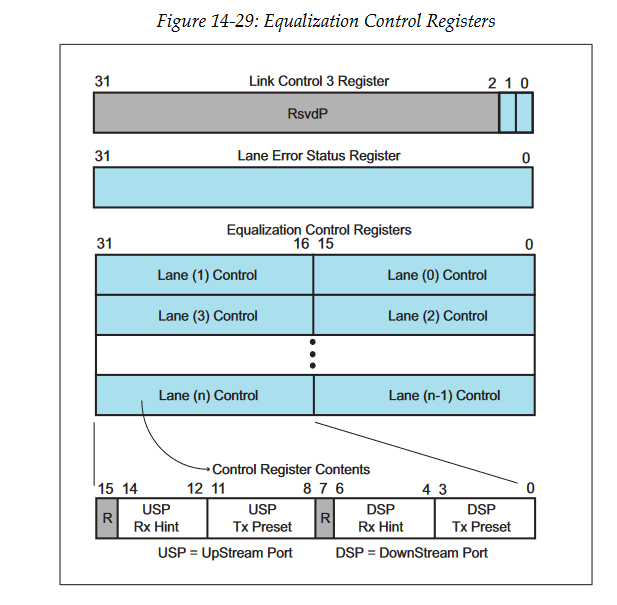

当 DSP 准备好从低速率转换到 8.0 GT/s 时,DSP 进入 Recovery.RcvrCfg 次状态,通过 EQ TS2 向 USP 发送 Tx Presets 以及 Rx Hints,具体帧格式如原文 510 页 ”TS1 和 TS2 有序集“ 一节所述。(需要注意的是,如果链路已经工作在 8.0 GT/s 速率,那么将跳过这个步骤。)DSP 发送的 Tx Preset 值来自于均衡控制寄存器(Equalization Control register)的内容,如原文 579 页图 14-29 所示。有一点值得强调的是,各个通道的均衡值可能不同。DSP 会应用寄存器中的 DSP 端数值给本地发送端使用,并可选的将在本地接收端应用 DSP 数值。在转为更高速率时,DSP 会将寄存器中的 USP 数值发送给 USP 使用。

图 14-29 均衡控制寄存器示意图

表 14-8 Tx Preset 编码方式

表 14-9 Rx Preset Hint 编码方式'

一旦进入速率切换流程,DSP 会进入均衡阶段 1(Phase 1),并且发送 EC = 01b 的 TS1,接下来就等待 USP 回应 EC 数值相同的 TS 了。

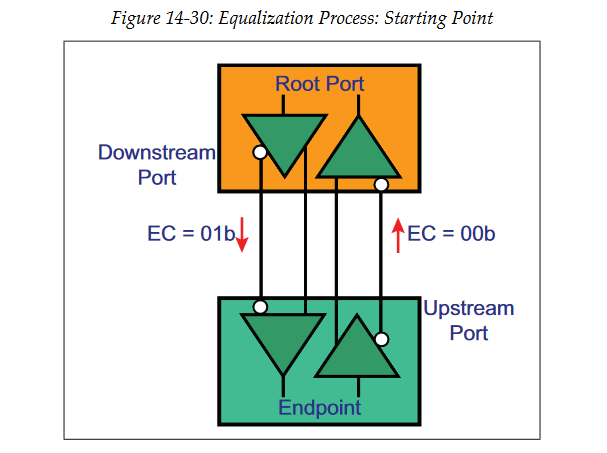

同时,USP 从均衡阶段 0 启动,如原文 581 页图 14-30 所示,开始通过发送 TS1 序列回复此前从 EQ TS1/2 中收到的 preset 数值。在支持这些数值的前提下,USP 会将其应用到到发送端,并可选地在接收端应用 Rx Hints。USP 被允许在评估输入信号质量之前等待 500ns,一旦 USP 能够识别出两个连续的 TS1 序列,那么就可以进入下一个阶段。这意味着信号质量满足了最低的 BER=10-4 需求(Bit Error Ratio,也就是每 10000 个比特的错误小于一个比特)。接下来,USP 将其发送的 TS1 中的 EC 数值改为 01b,并进入 Phase 1,将控制权转回给 DSP。

图 14-30 均衡过程:开始阶段

14.8.5.2 Phase 1

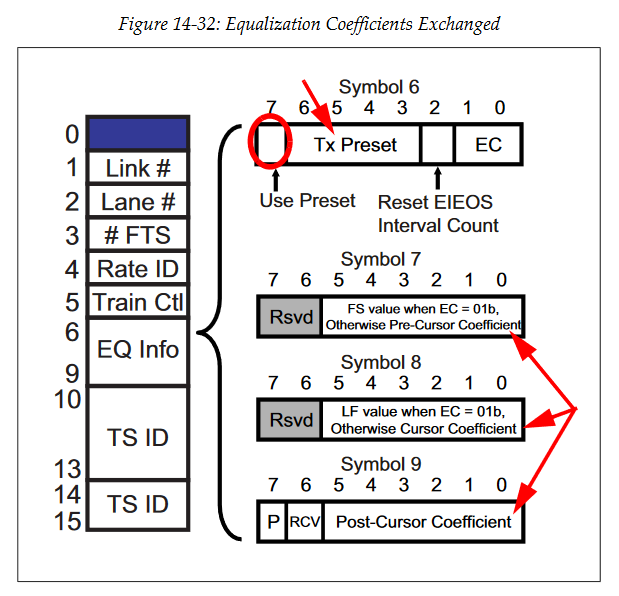

DSP 采取和 USP 一样的措施,通过检测背靠背连续的 TS1 来达到 10-4 的误码率。在此期间,DSP 与对端交流其 Tx presets 以及 FS (Full Swing)、LF (Low Frequency) 以及 Post‐cursor coefficient 数值,如原文 584 页图 14-32 所示。协议额外指定了参数 C-1/C0/C+1 必须满足的一些规则,它们包括:

- |C‐1| <= 下取整(FS/4)

- |C‐1| + C0 + |C+1 | = FS

- C0 ‐ |C‐1| ‐ |C+1 | >= LF

FS 代表最大电压,而 LF 则参与最小电压的定义,最小电压定义为 LF/FS。两者通知了接收端其可能接收到的电压数值,并使得双方能以整数形式交流电压的数值,而这些整数却可以表示小数精度的含义。

举一个例子,假设采用的是 Preset P7 中定义的参数。FS 数值是一个相对参考值,可以为大于 63 的任何值,但是这里为了计算简便,假定 FS 数值为 30。在 Preset P7 中,C-1 系数为 -0.1,因此在 TS1 中传递的表达 C-1 的数值即为 3,因为 3/30 = 0.1, 并且需要注意该数值会被视为负数。C+1 系数为 0.2,所以表达该系数的数值为 6,因为 6/30 = 0.2,并且也被视为负数。C0 为 0.7,所以代表该系数的数值为 21,因为 21/30 = 0.7。最后,LF 代表这最小可能的电压比例(最小电压与最大电压的比例),在 Preset 7 中该比例为 0.4,因此 LF 的数值为 12,因为 12/30 = 0.4。

根据上述计算结果,接下来让我们检查一下上述的三个 Preset7 的数值,是否符合协议的要求:

- 3 <= 下取整 (12/4), 符合要求。

- 3 + 21 + 6 = 30 , 符合要求。

- 21 ‐ 3 ‐ 6 >= 12 , 符合要求,所以 P7 的参数三项检查都符合要求。、

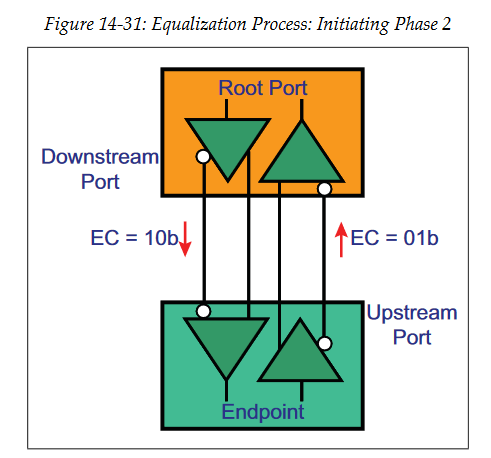

一旦 DSP 认为当前链路工作正常(即 DSP 接收到 EC = 01b 的输入 TS1),可以进入下一阶段时,DSP 结束当前阶段并发起进入 Phase2 的请求,通过把 TS1 中的 EC 比特设置为 10b,如原文 583 页图 14-31 所示,并将下一阶段的控制权交给 USP。当 USP 回复 EC 比特 = 10b 的 TS1 后,双方端口都进入 Phase 2。如果一切顺利的话,DSP 可能认为当前的信号质量已经足够好了,不需要更进一步的调整。在这种情况下,DSP 发送 EC=00b 的 TS1 以退出均衡过程。

图 14-31 均衡过程:开始阶段2

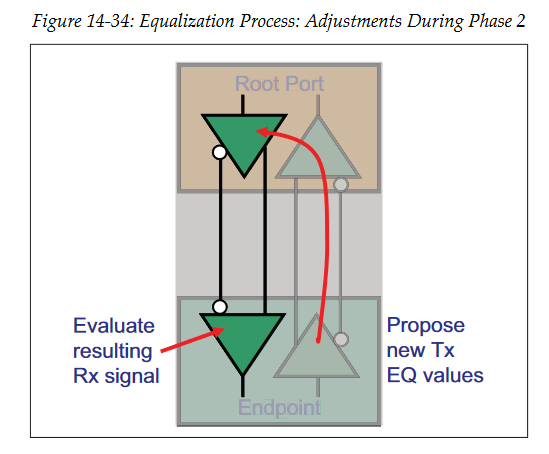

14.8.5.3 Phase 2

此时,信号质量足够链路双方从信号中读取出 TS1 序列,但是不足以维持长时间的运行。一旦双方端口都处于 Phase2,USP 被允许要求改变 DSP 的发送设置,并评估它们是否适合当前的环境,USP 不断迭代这个过程,直到链路达到当前环境下的最佳设置。发起改变请求时,USP 改变其发送的 TS1 中的均衡信息字段的数值。如原文 584 页图 14-32 所示,几个相关的字段如下:

- Tx Preset: Tx Preset 是发送端的粗粒度调节,用于将发送端设置为当前信号环境下正确的大致范围内。USP 设置了 Tx Preset 的值,并将 Use Preset 比特(符号 6 的比特 7)位置 1,通知 DSP 发送端使用 USP 提供的 Tx Preset 值。如果 Use Preset 比特没有置位,那么 DSP 将会理解为:保持当前的 Preset 不变,而应该调整发送参数(coefficient)。发送参数是发送端的细粒度调节方法。

- Coefficients: PCIe 协议采用的是三抽头的发送均衡器,因此定义了三个参数用于调整信号脉冲的电压,用于补偿传输介质带来的信号干扰和失真,如原文 585 页图 14-33 所示。在本书第十三章《Physical Layer -Electrical》的 ”Solution for 8.0 GT/s ‐ Transmitter Equalization“ 介绍了更多细节,位于原文 474 页。

- Pre-Cursor 参数: 用于乘以采样点前一时刻信号值的系数,可以按照需求增强或者减弱前一时刻信号的影响。

- Cursor 参数: 用于乘以采样点时刻信号值的系数,该值始终为正。

- Post-Cursor 参数: 用于乘以采样点后一时刻信号值的系数,可以按照需求增强或者减弱后一时刻信号的影响。

- 一旦信号达到了信号质量标准的需求,USP 会通过将 EC 比特设置为 11b,表示其已经准备好进入下一均衡阶段。

图 14-32:均衡参数交换示意图

图 14-33 三抽头发送均衡器示意图

图 14-34 均衡过程:Phase 2 阶段的调整

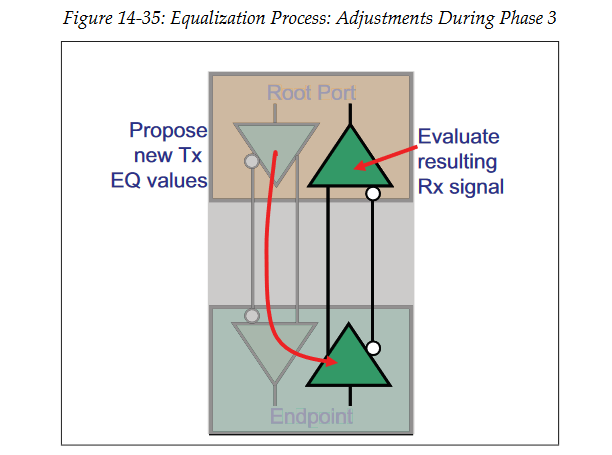

14.8.5.4 Phase 3

DSP 发送 EC = 11b 的 TS1 作为对 USP 进入 Phase 3 的回应,此时可以对 UPS 发送端进行同样的信号评估过程。同样地,DSP 发送 TS1 要求 USP 应用一组新的发送端设置:如果 Use Preset 比特置起,则 DSP 定义了一组新的 presets,否则就是 DSP 提供新的参数。新的发送端设置将连续发送 1us,或者此次发送端设置改变申请的结果已经评估完毕后停止。评估必须等待 500ns 加上信号在发送逻辑和接收逻辑之间的来回时间。DSP 可以尝试不同的均衡设置,直到发现其中某个设置取得了预期中的信号质量。此时,DSP 通过发送 EC = 00b,表示退出均衡状态。

图 14-35 均衡过程:Phase 3 阶段的调整

14.8.5.5 均衡过程中的注意事项

此节整理了协议中和均衡过程相关的其他事项,如下:

- 所有通道都需要参与到均衡过程中,即使是那些只在 upconfig 事件后才会变成激活状态的通道。

- 组件评估输入信号的算法,以及建议链路伙伴应该使用何种均衡值的算法不在协议描述范围内,由具体实现决定。

- 均衡设置改变可以任用于任意数量的通道,并且不同通道可以使用不同的均衡设置。

- 在细粒度调节步骤结束时(UPS 的 Phase 2,DSP 的 Phase 3),各组件需要确保发送设置调节能使其满足协议要求。(原文: each component is responsible for ensuring that the Transmitter settings cause it to meet the spec requirements.)

- 组件必须评估并响应对端的发送设置改变请求,对于合理请求,组件必须采纳对方提供的发送设置,并在发送的 TS1 中反应自身所使用的发送设置。

- 一次参数改变的请求可能因为新的参数不满足规则而被拒绝。被拒绝的参数仍然会反应在发送的 TS1 中,只是参数值拒绝(Reject Coefficient Values)比特会被置起。

- 组件有必要储存 8 GT/s 速率均衡阶段取得的均衡数值。协议并没有明确要求这一点,但是本文作者认为,如果存储下这些均衡结果,那么即使切换到低速率后,再切换回 8 GT/s 速率时,可以直接使用存储的结果。这一点是有意义的,不然的话,此时会花费大量的时间重新进行均衡,却有可能获得相同的均衡结果,因为此时相比于彼时的电气环境并没有变化。

- 组件可以随时调整它们接收端的细粒度设置,只要这不会导致链路进入不稳定状态或者进入 Recovery 状态。

14.8.6 均衡次状态详览

本节将详细讨论链路均衡时涉及的状态。

14.8.6.1 Recovery.Equalization

Recovery.Equalization 是用于在 8 GT/s 及以上速率进行链路均衡过程的次状态。更低的速率无需使用均衡功能, LTSSM 状态机也不会进入该次状态。因为均衡是 PCIe 一个新的,并且复杂的话题,所以在上一节 ”14.8.5 链路均衡概览“ 中,从更抽象的层次描述了整个均衡过程。接下来,让我们通过遍历每个次状态来看整个均衡的详细过程。

面向下游通道// Downstream Lanes

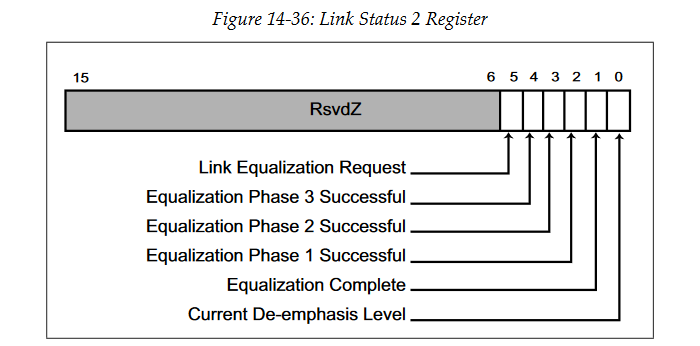

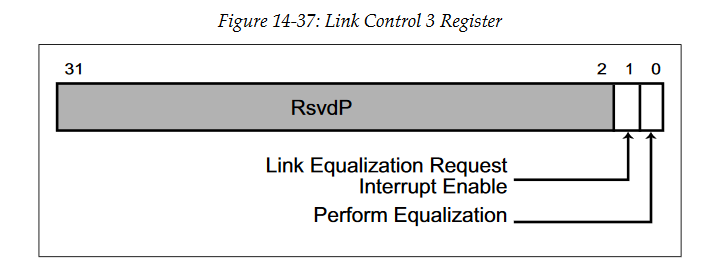

DSP 从 Phase 1 开始整个均衡过程。在开始时,一些寄存器状态比特标志位需要被清除,包括链路状态寄存器 2 (Link Status 2 register,原文 588 页 图 14-36)中的以下比特,都会在进入该状态后被清除:

- Equalization Phase 1 Successful

- Equalization Phase 2 Successful

- Equalization Phase 3 Successful

- Link Equalization Request

- Equalization Complete

链路控制 3 寄存器(Link Control 3 register)的 Perform Equalization 比特和内部变量 start_equalization_w_preset 也会被清除为 0b。变量 equalization_done_8GT_data_rate 置位为 1b。

图 14-36 链路状态 2 寄存器示意图

图 14-37 链路控制 3 寄存器示意图

Phase 1 Downstream

DSP 发送 EC = 01b 的 TS1 序列,其中均衡相关字段填充通道均衡控制寄存器( Lane Equalization Control register)中的 Tx Preset,以及 Preset 对应的 FS、LF 以及 Post-cursor 参数。如果 DSP 需要时间等待接收信号稳定,那么在评估输入信号之前,允许等待 500ns。

转换至 ”Phase 2 Downstream“ 状态

当 DSP 接收到两个连续的 EC = 01b 的 TS1 序列,并且 DSP 想要继续均衡过程,那么 DSP 进入 Phase 2。此时,端口会将均衡 Phase 1 成功完成( Equalization Phase 1 Successful) 比特置为 1,并存储接收到的 LF 以及 FS 数值用于 Phase 3 使用(如果 DSP 打算调整 USP 的发送参数的话)。

转换至具体的 Recovery 次状态

如果 DSP 不打算进行 Phase 2 以及 Phase 3 的话,那么 DSP 会将所有状态比特设置为 1b(比如 Equalization Phase 1 Successful,Equalization Phase 2 Successful,Equalization Phase 3 Successful 以及 Eq.Complete)DSP 这么做可能的原因是当前的输入信号质量已经足够好了,所以不再需要后续的阶段。

转换至 “Recovery.Speed” 状态

如果直到 24ms 超时,都没有接收到 TS1,那么接下来转入 Recovery.Speed 状态,successful_speed_negotiation 标志清除为 0b,并将均衡完成状态比特设置为 1b。

Phase 2 Downstream

DSP 发送 EC = 10b 的 TS1 序列,各通道根据以下情况独立设置参数:

- 如果首次接收到两个连续的 EC = 10b 的 TS1(代表 USP 已经进入 Phase 2),或者此次参数或 Preset 相比上次有所变化,如果对方所要求的参数是合法、受支持的,那么 DSP 会在接收到 TS1 的 500ns 内应用这些发送参数,并在 DSP 发送给 USP 的 TS1 中反映这些变化,TS1 中的参数拒绝(Reject Coefficient)数值比特被清除为 0b。值得注意的是,参数的改变不能导致超过 1ns 的非法电压或者发送端参数。

- 如果接收到的参数请求非法,或者不被支持,那么 DSP 不会改变发送设置,但是仍然将会在发送返回的 TS1 中反映这些数值,但是参数拒绝比特的数值会设置为 1b。(详情参见原文 590 页的图 14-38)

- 如果没有接收到过两个连续的 TS1,那么保持当前的 Tx preset 以及参数数值不变。

转换至 ”Phase 3 Downstream“ 状态

当 USP 对更新后的 DSP 发送信号质量满意后,USP 开始发送 EC = 11b 的 TS1 序列,表示希望切换到 Phase 3。当 DSP 接收到连续两个这样的 TS1 之后,将 Eq. Phase 2 Successful 状态比特设置为 1b,并转换到 Phase 3。

转换至 “Recovery.Speed” 状态

如果直到 32ms 超时,仍然没能转换到 Phase 3,那么接下来转入 Recovery.Speed 状态,successful_speed_negotiation 标志清除为 0b,并将均衡完成(Equalization Complete)状态比特设置为 1b。

图 14-38 参数拒绝数值域示意图

Phase 3 Downstream

DSP 发送 EC = 11b 的 TS1序列,为每个通道开始单独的面向上游(Upstream)发送设置评估的过程。

在发送的 TS1 序列中,DSP 可以通过将 Use Preset 比特设置为 1b,以及在 Tx Preset 域填入预期的数值,要求一次 Preset 设置变更。也可以通过将 Use Preset 比特设置为 0b,以及在 Pre‐cursor, Cursor, 以及 Post‐Cursor Coefficient 域填入预期数值,要求一次参数变更。任意一种变更,DSP 都必须持续进行至少 1us,直至信号评估完成。如果要采用新的 Preset 或者参数,那么必须同时在所有通道上发送它们。然而,如果某个通道想要保持其 Preset 或者参数不变,那么该通道无需发起变更要求。

DSP 需要等待足够长的时间以确保 USP 发送端有机会应用所要求的设置更新,(500ns 加上信号的往返延迟),然后重新完成块对齐并评估接收到的 TS1 序列。因为在等待期间,DSP 预期 USP 不会发送任何有效的信号,甚至可能会发送一些非法信号,所以可能需要在等待足够长的时间之后,再进行块对齐操作。

如果接收到两个连续的 TS1 序列,并且其中的 Preset 或者参数数值和所要求的相同,并且拒绝参数数值比特不为 1b,这代表对端接收了请求的设置,并且已经应用到发送信号中,DSP 此时可以进行评估操作。如果参数相同,但是拒绝参数数值比特为 1b,那么代表 USP 拒绝请求了设置,并且不会应用它们。这种情况下,协议建议 DSP 用不同的数值重新再试一次。但这并不是必须的,DSP 也可以选择直接退出当前阶段。

从发送请求开始算起,直到信号评估完成,整个 Preset 或者参数请求过程的总用时不能超过 2ms。协议允许一种例外情况,那就是某些设计在最后阶段的优化中需要更多时间,但是在该 Phase 中的总用时不能超过 24ms,并且这种例外情况只能出现至多两次。如果接收方不能分辨出任何有效的 TS1,那么其可能假定其所要求的设置在该通道上并不能正常工作。

转换至具体的 Recovery 次状态

当所有已配置的通道都完成了设置优化,那么下一个状态是 Recovery.RcvrLock,此时将均衡 Phase 3 成功完成(Equalization Phase 3 Successful)以及均衡完成(Equalization Complete)状态比特设置为 1b。

转换至 “Recovery.Speed” 状态

如果直到 24ms 超时(可以容忍 -0 或者 2ms 的偏差),仍然没能完成均衡过程,那么接下来转入 Recovery.Speed 状态,successful_speed_negotiation 标志清除为 0b,并将均衡完成(Equalization Complete)状态比特设置为 1b。

面向上游通道// Upstream Lanes

USP 从 Phase 0 开始整个均衡过程。在开始时,一些寄存器状态比特标志位需要被清除,包括链路状态寄存器 2 (Link Status 2 register,原文 588 页 图 14-36)中的以下比特,都会在进入该状态后被清除:

- Equalization Phase 1 Successful

- Equalization Phase 2 Successful

- Equalization Phase 3 Successful

- Link Equalization Request

- Equalization Complete

链路控制 3 寄存器(Link Control 3 register)的 Perform Equalization 比特和内部变量 start_equalization_w_preset 也会被清除为 0b。变量 equalization_done_8GT_data_rate 置位为 1b。

Phase 0 Upstream

USP 发送 EC = 00b 的 TS1 序列,此时使用的是进入该状态前 DSP 通过 EQ TS2 传递的发送 Preset。发送的 TS1 中的均衡信息域中填充了实际使用的 Preset 值,以及 Preset 对应的 Pre-cursor,Cursor,以及 Post-cursor 参数值。值得注意的是,当通道在 EQ TS2 中接收到颠倒的,或者不支持的 Preset 数值时,或者干脆没有接收到 EQ TS2 时,此时 USP 使用的 Tx Preset 和相应参数由通道的具体实现决定。

转换至 ”Phase 1 Upstream“ 状态

当所有的已配置通道接收到两个连续的,EC = 01b 的 TS1 序列后,代表 USP 能够正确识别出 DSP 发送的 TS1 序列,之后 USP 进入 Phase 1 阶段。DSP 总是从 Phase 1 阶段开始,因此 EC 也总是 = 01b。

如果 USP 想后续调整 DSP 的发送参数,那么此时 USP 需要记录 TS1 中接收到的 LF 以及 FS 数值,以在 Phase 2 阶段使用。

USP 在进入 Phase 0 后(译注:此处似乎应为 Phase 1),在评估输入的 TS1 数据之前可能需要等待 500ns,用于接收端稳定地接收信号。

转换至 “Recovery.Speed” 状态

如果直到 12ms 超时,仍然没能识别接收到的 TS1 序列,那么接下来转入 Recovery.Speed 状态,successful_speed_negotiation 标志清除为 0b,并将均衡完成(Equalization Complete)状态比特设置为 1b。

Phase 1 Upstream

USP 发送 EC = 01b 的 TS1 序列,使用 Phase 0 中决定的发送设置,并在发送的 TS1 序列中反映正在使用的 FS、LF 以及 Post-cursor 等参数。

转换至 ”Phase 2 Upstream“ 状态

如果所有已配置通道上都接收到了两个连续的,EC = 10b 的 TS1,这代表 DSP 希望进入 Phase 2,那么 USP 在此之后进入 Phase 2 阶段,并将均衡阶段 1 成功(Equalization Phase 1 Successful)状态比特置为 1b。

转换至具体的 Recovery 次状态

如果所有已配置通道上都接收到了两个连续的,EC = 00b 的 TS1,这代表 DSP 认为均衡过程已经完成,希望跳过之后的均衡阶段。这种情况下,USP 的下一个跳转状态是 Recovery.RcvrLock,并将均衡阶段 1 成功(Equalization Phase 1 Successful)状态比特和均衡完成(Equalization Complete)状态比特置为 1b。

转换至 “Recovery.Speed” 状态

如果直到 12ms 超时,上述两个条件仍然没有满足,那么接下来转入 Recovery.Speed 状态,successful_speed_negotiation 标志清除为 0b,并将均衡完成(Equalization Complete)状态比特设置为 1b。

Phase 2 Upstream

在该阶段,UPS 发送 EC = 10b 的 TS1,开始调优 DSP 发送设置的过程。正如前文所述 DSP 的相关过程,此时的调整是每个通道分别进行的。具体过程如下:

在发送的 TS1 序列中,USP 可以将 Tx Preset 域设置为预期的数值,要求一次 Preset 设置变更,通过将 Use Preset 比特设置为 1b 通知 DSP 开始使用新的 Preset。或者,通过将 Use Preset 比特设置为 0b,以及在 Pre‐cursor, Cursor, 以及 Post‐Cursor Coefficient 域设置预期数值,要求一次参数变更。DSP 会采用新的参数,而不是读取 Preset 域的数值。一旦开始要求变更,USP 都必须持续进行至少 1us,直至信号评估完成。如果要采用新的 Preset 或者参数,那么必须同时在所有通道上发送它们。然而,如果某个通道想要保持其 Preset 或者参数不变,那么该通道上无需发起变更请求。

USP 需要等待足够长的时间以确保 DSP 发送端有机会应用所要求的设置更新,(500ns 加上信号的往返延迟),然后重新完成块对齐并评估接收到的 TS1 序列。在等待期间,USP 预期 DSP 不会发送任何有效的信号,甚至可能会发送一些非法信号,这就是为什么需要在等待足够长的时间之后,再进行块对齐操作的原因。

如果接收到两个连续的 TS1 序列,其中的 Preset 或者参数数值和所要求的相同,并且拒绝参数数值比特不为 1b,这代表对端接收了请求的设置,并且已经应用到发送信号中,USP 此时可以评估对方发送的信号。如果参数相同,但是拒绝参数数值比特为 1b,那么代表 DSP 拒绝请求了设置,并且不会应用它们。这种情况下,协议建议 USP 用不同的数值重新再试一次。但这并不是必须的。

整个 Preset 或者参数请求过程的总用时不能超过 2ms,从发送请求开始算起,直到信号评估完成。协议允许一种例外情况,那就是某些设计在最后阶段的优化中需要更多时间,但是在该 Phase 中的总用时不能超过 24ms,并且这种例外情况只能出现至多两次。如果接收方不能分辨出任何有效的 TS1,那么其可能假定其所要求的设置在该通道上并不能正常工作。

转换至 ”Phase 3 Upstream“ 状态

如果所有已配置通道上都已经将对端发送设置调整为最优,那么 USP 在此之后进入 Phase 3 阶段,并将均衡阶段 2 成功(Equalization Phase 2 Successful)状态比特置为 1b。

转换至 “Recovery.Speed” 状态

如果直到 24ms 超时(可以容忍 -0 或者 2ms 的偏差),仍然没能完成均衡过程,那么接下来转入 Recovery.Speed 状态,successful_speed_negotiation 标志清除为 0b,并将均衡完成(Equalization Complete)状态比特设置为 1b。

Phase 3 Upstream

USP 发送 EC = 11b 的 TS1序列,开始响应 DSP 所要求的发送设置更改请求。

如果没有接收到两个连续的 TS1,那么保持当前的 Tx preset 以及参数数值不变。但如果首次接收到两个连续的 EC = 11b 的 TS1(代表 DSP 已经进入 Phase 3),或者此次参数或 Preset 相比上次有所变化,如果所要求的参数是合法、被支持的,那么 USP 会在接收到 TS1 的 500ns 内应用这些发送参数,并在发送给 DSP 的 TS1 中反映这一参数的变化,TS1 中的参数拒绝(Reject Coefficient)数值比特被清除为 0b。值得注意的是,参数的改变不能导致超过 1ns 的非法电压或者发送端参数。

- 如果接收到的参数请求非法,或者不被支持,那么 USP 不会改变发送设置,但是仍然将会在发送返回的 TS1 中反应这一数值,但是参数拒绝比特的数值会设置为 1b。(详情参见原文 590 页的图 14-38)

转换至具体的 Recovery 次状态

如果 DSP 对更新后的信号质量满意,那么 DSP 开始发送 EC = 00b 的 TS1 序列,表示希望结束均衡过程。当 USP 接收到连续两个这样的 TS1 之后,USP 转入 Recovery 具体次状态,将均衡 Phase 3 成功( Eq. Phase 3 Successful )状态比特设置为 1b,并将均衡完成(Equalization Complete)状态比特设置为 1b。

转换至 “Recovery.Speed” 状态

如果直到 32ms 超时,仍然没能满足上述条件,那么接下来转入 Recovery.Speed 状态,successful_speed_negotiation 标志清除为 0b,并将均衡完成(Equalization Complete)状态比特设置为 1b。

14.8.6.2 Recovery.Speed

当进入该次状态时,设备发送端必须进入电气空闲状态,然后等待其接收端也进入电气空闲状态。之后,如果速率转换是成功的(successful_speed_negotiation = 1b),那么在此至少等待 800ns,如果速率转换不成功(successful_speed_negotiation = 0b),那么至少在此等待 6us,但是等待的时间都不要超过额外的 1ms。

如果链路速率是 2.5GT/s 或者 8GT/s,那么在进入该次状态前必须发送一个 EIOS,如果速率是 5GT/s,那么必须发送两个。所谓进入电气空闲状态是指在链路上看到一些 EIOS,或者检测到,或者推断出当前正处于电气空闲状态(详见原文 736 页 ”Elecitrical Idle“ 节)。

只有当接收端也进入电气空闲状态后,才能进行链路运行速率改变。如果链路已经工作于双方所能支持的最高速率,那么进入该次状态也不会改变运行速率。

如果双方协商的新速率是 5GT/s,那么去加重水平必须基于当前内部变量 select_deemphasis 的数值来决定。如果变量数值为 0b,那么采用 -6dB 的去加重水平,如果变量为 1b,那么转而采用 -3.5dB 的去加重水平。

令人好奇的一点是,协议中并没有要求链路双方在该次状态必须保持共模电压在协议规定的电压范围内。

如果链路是在一次成功的速率协商(successful_speed_negotiation = 1b)后进入的本次状态,那么可以按照原文 596 页的表 14-10 中的相关表格中的条件来推断电气空闲状态。协议指出该条件是为了覆盖链路双方都能够识别出对方发送的 TS1 和 TS2 的情况,这种情况下,链路上不存在 TS 序列时,就可以被认为当前已经进入了电气空闲状态。

如果链路是在一次不成功的速率协商(successful_speed_negotiation = 0b)之后进入该次状态,那么通过没有在任何已配置通道上看到退出电气空闲状态序列,来推断出当前链路处于电气空闲状态。这项规则是为了覆盖链路双方中至少一方无法识别对方的 TS 序列的情况,此时如果一段时间间隔后,仍然没有看到电气空闲状态退出序列时,链路可以被认为进入了电气空闲状态。

表 14-10 推断电气空闲状态的条件

| 状态 |

2.5 GT/s |

5 GT/s |

8 GT/s |

| L0 |

128us 窗口内没有见到流控更新 DLLP 或者 SoS |

128us 窗口内没有见到流控更新 DLLP 或者 SoS |

128us 窗口内没有见到流控更新 DLLP 或者 SoS |

| Recovery.RcvrCfg |

1280 UI 内没有见到 TS1/2 |

1280 UI 内没有见到 TS1/2 |

4ms 内没有见到 TS1/2 |

| Recovery.Speed (successful_speed_negotiation = 1b) |

1280 UI 内没有见到 TS1/2 |

1280 UI 内没有见到 TS1/2 |

4680UI 内没有见到 TS1/2 |

| Recovery.Speed (successful_speed_negotiation = 0b) |

2000UI 内没有见到电气空闲退出序列 |

16000UI 内没有见到电气空闲退出序列 |

16000UI 内没有见到电气空闲退出序列 |

| Loopback.Active (slave) |

128us 内没有见到电气空闲退出序列 |

N/A |

N/A |

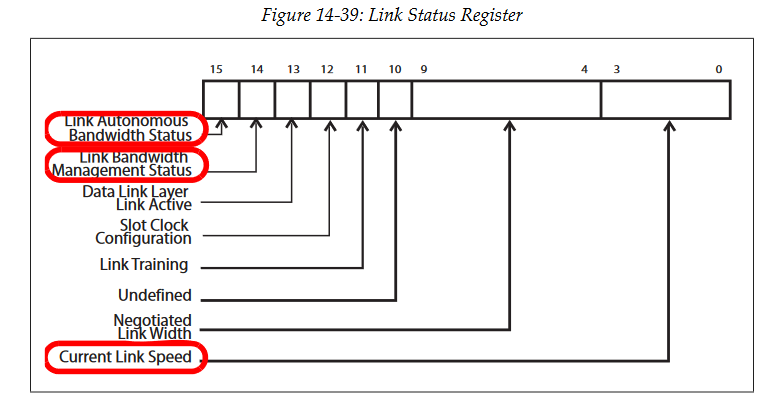

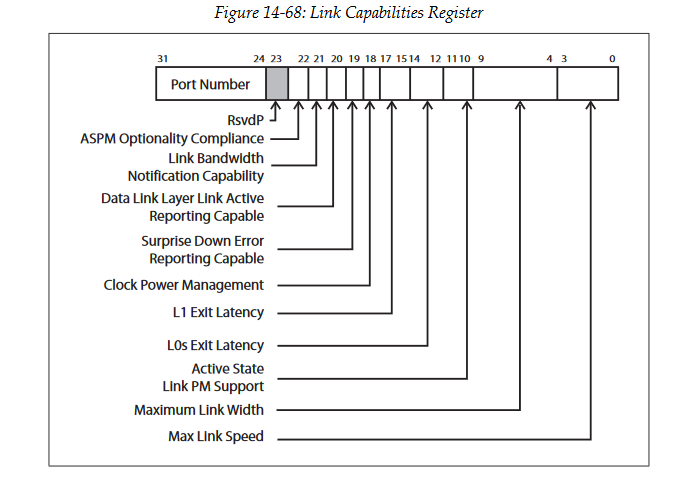

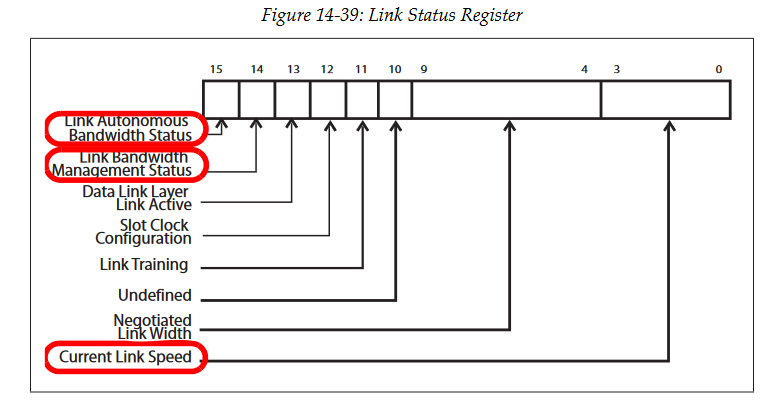

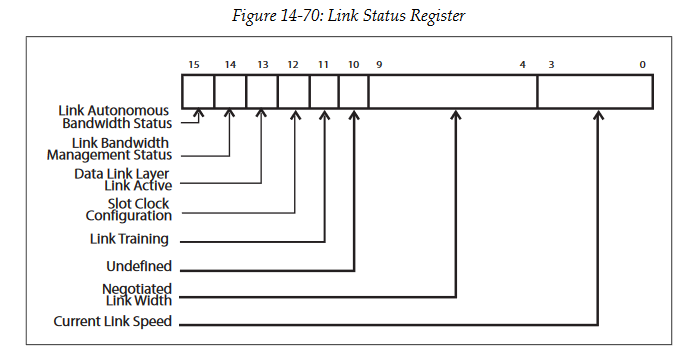

此时,内部变量 directed_speed_change 会被清除为 0b,并且新的速率需要反映在链路状态寄存器( Link Status register)的当前链路速率(Current Link Speed)域中,如图 14-39 所示。

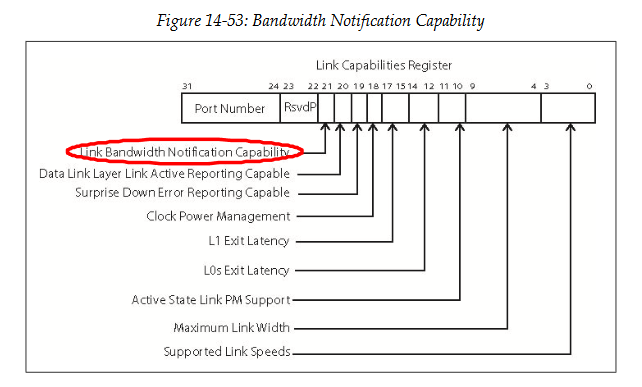

如果速率改变是由链路带宽改变引起的,那么:

- 如果速率协商成功(successful_speed_negotiation = 1b),并且在连续的 8 个 TS2 中 Autonomous Change 比特都为 1b,或者速率改变是由 DSP 硬件自发的(而不是因为链路可靠性问题,或者软件设置链路重训练比特(Link Retrain bit)引起的),那么链路状态寄存器(Link Status register)中的链路自发带宽状态(Link Autonomous Bandwidth Status)比特设置为 1b。

- 否则,链路带宽管理状态比特( Link Bandwidth Management Status bit)置为 1b。

图 14-39 链路状态寄存器

转换至具体的 Recovery 次状态

在超时触发后,下一个次状态是 Recovery.RcvrLock。

如果当前的次状态是从 Recovery.RcvrLock 状态进入的,并且速率转换成功,那么所有已配置通道改变为新的速率:也就是双方共同支持的最高速率,并把 changed_speed_recovery 变量置为 1b。

如果当前已经是自 L0 或者 L1 状态进入 Recovery 以来,第二次进入 Recovery.Speed 次状态了(通过内部变量 changed_speed_recovery = 1b 得知),新的速率会恢复成 LTSSM 进入 Recovery 状态之前使用的速率,此时 changed_speed_recovery 变量会被清除为 0b。

否则,新的速率会恢复为 2.5GT/s,并且 changed_speed_recovery 变量同样会保持为 0b。协议指出该情况对应于此前在 L0 状态中链路速率大于 2.5GT/s,但是链路一方不能在该速率正常运行,并在第一次的 Recovery.RcvrLock 状态中超时退出。

转换至 Detect状态

如果上述转换到 Recovery.RcvrLock 状态的条件都没有被满足,那么状态会转移为 Detect。协议指出在正常的流程中不会出现这种跳转情况,出现这种情况代表此时链路双方已经根本无法正常通信了。

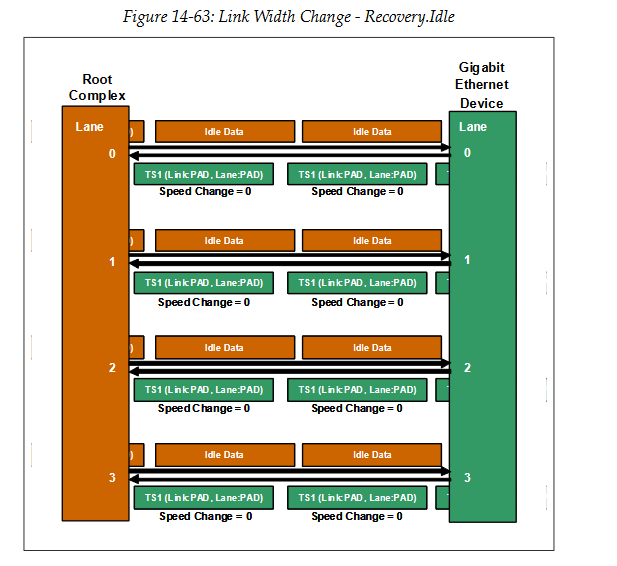

14.8.6.3 Recovery.RcvrCfg

该状态只会从 Recovery.RcvrLock 状态跳转进来,当接收到至少 8 个带有与此前协商值一致的链路和通道编号的 TS1 或者 TS2 之后跳转。跳转进入本状态意味着在 Recovery.RcvrLock 状态中重新建立了比特和符号或者块锁定,此时端口需要决定在 Recovery 状态是否还有操作需要进行。如果进入 Recovery 状态的目的仅仅是在离开链路电源管理状态之后重新建立比特和符号锁定,那么在该状态只会在链路上交换 TS2 序列,然后跳转至下一个状态:Recovery.Idle。但是,如果进入 Recovery 状态还另有理由(比如出于改变链路速率或者宽度的需求),那么在该状态中会进行相应动作,随后跳转至适合的后续状态。

在本次状态中,发送方在所有已配置通道上发送 TS2,其中带有与先前协商结果一致的链路和通道编号。如果内部变量 directed_speed_change 设置为 1b,那么 TS2 中 speed_change 比特也被置为 1b。TS2 中的 N_FTS 变量也需要更新为与当前速率匹配的数值。在进入本次状态后,内部变量 start_equalization_w_preset 清除为 0b。

在速率发生改变后,在 TS2 中应该也能看到不同的 N_FTS 的数值,将来退出 L0s 低功耗状态时必须用到该数值。当采用 8b/10b 编码时,离开本次状态前,必须完成通道间的去偏斜操作。设备必须在其接收的 TS2 中,提取并保存对端所支持的速率标识符,并覆盖先前的采样值。当采用 128b/130b 编码时,设备必须记录 TS2 中的 Request Equalization 比特,用于后续使用。

值得注意的是在该次状态中,内部变量 successful_speed_negotiation 会被设置为 1b。如果 TS2 中的 speed_change 比特为 1b,那么其携带的速率标识符会被记录下来,以备后续使用。如同在 Recovery.Speed 状态中,会从链路状态寄存器(Link Status register)中记录 Autonomous Change 比特的值一样。Recovery.Speed 状态中会将新速率设定为双方共同支持的最高速率。有趣的是,就算当前链路速率已经是最高的 8GT/s ,这种情况下仍然会进入 Recovery.Speed 状态,尽管此时速率不会发生任何变化。

如果速率即将被转换为 8GT/s,那么在本次状态中 DSP 需要发送 EQ TS2 (符号 6 的比特 7 置为 1b,表示这是一个 EQ 训练序列)序列。这种情况会在以下条件满足时发生:双方共同支持 8.0 GT/s ,并且双方在所有已配置通道上都接收到 8 个连续的,speed_change 比特为 1 的 TS 1 或者 TS2 序列;或者内部变量 equalization_done_8GT_data_rate 设置为 0b 时;或者上层逻辑要求这么做时。UPS 可以使能 Request Equalization 比特,如果当前速率为 8GT/s,但是存在与均衡过程相关的问题时。链路双方任意端口都可以通过置位 Request Equalization 比特以及 Quiesce Guarantee 比特为 1b 要求再次进行均衡。

USP 基于接收到的 TS2 中的 Selectable Deemphasis 比特,更新它们的 select_deemphasis 变量。如果接收到的 TS2 是 EQ TS2,那么 USP 会将内部变量 start_equalization_w_preset 设置为 1b,并更新各通道的均衡寄存器数值(比如更新寄存器中的 USP 发送 Preset 和接收 Preset Hint 信息)。任何没有接收到 EQ TS2 的通道会基于具体实现选择它们用于 8GT/s 速率的 Preset 数值。当 DSP 的内部变量 equalization_done_8GT_data_rate 清除为 0b 或者上层逻辑要求这么做时,DSP 将变量 start_equalization_w_preset 置为 1b。

最后,如果使用的是 128b/130b 编码,设备需要注意到接收的 Request Equalization 比特,如果该比特为 1b,那么连同该比特和 Quiesce Guarantee 比特都必须被记录下来,以供未来使用。

转换至 Recovery.Idle 状态

如果下述两个条件都得到满足,那么转移至 Recovery.Idle 状态:

- 在所有已配置通道上接收到 8 个连续的 TS2 序列,其链路和通道编号、速率标识符都与发送的数值保持一致,并且

- TS2 中的 speed_change 比特已经被清除为 0b,或者

- 双方没有高于 2.5GT/s 的共同支持速率

- 在接收到 TS2 序列后,已经发送了 16 个 TS2 序列,并且没有被任何 EIEOS 打断。进入下个状态时,变量 changed_speed_recovery 和 directed_speed_change 已经被清除为 0b。

转换至 Recovery.Speed 状态

LTSSM 会转移至 Recovery.Speed 状态,如果下述三个条件都得到满足:

- 在所有已配置通道上接收到 8 个连续的 TS2 序列,其速率标识符以及符号 6 的数值都和发送数值保持一致,并且 speed_change 比特为 1b,并且:

- 该 TS2 为标准的 8b/10b TS2,或者

- 该 TS2 为 EQ TS2,或者

- 在任何已配置通道上接收到 8 个连续的 EQ TS2 后,已经过去了 1ms

- 链路双方支持的共同最高速率高于 2.5GT/s,或者链路的速率已经高于 2.5GT/s。

- 当采用 8b/10b 编码时,在接收到 speed_change 比特为 1 的 TS2 序列后,已经在该通道上发送了至少 32 个 speed_change 比特为 1 的 TS2 序列,并且没有被任何 EIEOS 打断。当采用 128b/130b 编码时,在接收到 speed_change 比特为 1 的 TS2 序列后,已经在该通道上发送了至少 128 个 speed_change 比特为 1 的 TS2 序列,并且没有被任何 EIEOS 打断。

LTSSM 跳转到 Recovery.Speed 状态也可能是这么一种情况:链路双方自从 L0 或者 L1 状态进入 Recovery 状态后,链路双方已经将链路速率协商为更高的速率(changed_speed_recovery = 1b)。但是在某个通道上接收到 EIOS 或者检测到电气空闲状态,并且在进入本状态后未接收到任何 TS2 序列。这代表链路双方尝试切换到更高的链路速率,但是链路对端伙伴表示因为某种原因,其在新的速率下无法正常工作。这种情况下,新的速率会返回到链路进入到 Recovery 状态之前的速率。

还有一种跳转到 Recovery.Speed 状态的情况是:链路双方自从 L0 或者 L1 状态进入 Recovery 状态后,链路双方没能将链路速率协商为更高的速率(changed_speed_recovery = 0b),不过此时链路的速率高于 2.5GT/s,但是在某个通道上接收到 EIOS 或者检测到电气空闲状态,并且在进入本状态后未接收到任何 TS2 序列。这种情况表示链路在当前速率下无法工作,解决的办法是把新的速率降低回到最低的 2.5GT/s。

转换至 Configuration状态

如果在任意已配置通道上,接收到 8 个连续的 TS1 序列,其链路编号或者通道编号和发送的数值不一致,并且 speed_change 比特为 0b,或者不共同支持高于 2.5GT/s 的速率。

进入 Configuration 状态前,内部变量 changed_speed_recovery 和 directed_speed_change 会清除为 0b。如果 N_FTS 变量有更新,那么更新后的数值必须用于后续的 L0s 状态。

转换至 Detect状态

如果 48ms 超时后,上述各种状态转换的条件都没有被满足,那么在 2.5GT/s 或者 5GT/s 速率时,状态会转移为 Detect。

如果速率为 8GT/s,那么还存在一种可能的状态转移行为,那就是虽然本次速率改变失败了,但是速率改变的可尝试次数还没有用完,这一点由变量 idle_to_rlock_transitioned 的数值所反应。如果速率为 8GT/s 时,变量 idle_to_rlock_transitioned 数值小于 FFh,那么新的状态会是 Recovery.Idle。在状态跳转后,变量 changed_speed_recovery 和 directed_speed_change 还是会被清除为 0b。然而,一旦变量 idle_to_rlock_transitioned 数值达到 FFh,那么当 48ms 超时触发后,下一个状态将会是 Detect。

14.8.6.4 Recovery.Idle

正如名字体现地那样,发送端会在该次状态内发送 Idle 序列,作为进入正常工作 L0 状态之前的准备。当采用 8b/10b 编码时,会正常地在所有通道上发送 Idle 数据。当采用 128b/130b 编码时,会首先发送一个 SDS 序列来开始一段数据流,接下来才会在所有通道上发送 Idle 符号。

转换至 L0 状态

如果下述条件之一满足,那么下一个状态是 L0。在这两种情况下,如果自上次从 Recovery 状态或者 Configuration 状态进入 L0 状态后,曾经设置过链路重训练比特(Retrain Link bit),那么 DSP 会将链路带宽管理状态比特写为 1b(如原文 597 页图 14-39 所示)。

-

当采用 8b/10b 编码时,当接收到连续 8 个周期空闲数据后,并且在接收到第一个空闲数据符号后,已经发送了 16 个空闲数据符号。

-

当采用 128b/130b 编码时,当接收到连续 8 个周期空闲数据后,并且在接收到第一个空闲数据符号后,已经发送了 16 个空闲数据符号,并且注意到不能从 Recovery.RcvrCfg 状态直接进入 L0 状态。另外值得注意的是:空闲数据必须包括在数据块中,通道间去偏斜必须在数据流开始传输前完成,最后,在进入 L0 状态时,变量 idle_to_rlock_transitioned 清除为 00h。

转换至 Configuration状态

如果以下条件之一满足,那么进入 Configuration 状态:

- 端口受到上层逻辑的指令,可选地重新配置链路,比如改变链路宽度。

- 任意已配置通道上,接收到两个连续的 TS1,其中通道编号为 PAD(如果对端进入 Configuration 状态以改变链路时,会在所有通道上发送通道编号为 PAD 的 TS1)。协议建议 LTSSM 此时直接转换进入 Configuration 状态改变链路宽度,以节约改变所需要的时间。

转换至 Disable 状态

如果以下条件之一满足,那么进入 Disable 状态:

- 链路对端的 DSP 或者,可选支持的 crosslink 端口受到上层逻辑的指令,在所发送的 TS1/2 中使能链路关闭(Disable Link)比特。

- USP 或者,可选支持的 crosslink 端口在任意已配置通道上接收到的连续两个 TS1 中的链路关闭(Disable Link)比特都为 1b。

转换至 Hot Reset状态

如果以下条件之一满足,那么进入 Hot Reset 状态:

- 链路对端的 DSP 或者,可选支持的 crosslink 端口受到上层逻辑的指令,在所发送的 TS1/2 中使能 Hot Reset比特。

- USP 或者,可选支持的 crosslink 端口在任意已配置通道上接收到的连续两个 TS1 中的 Hot Reset 比特都为 1b。

转换至 Loopback 状态

如果以下条件之一满足,那么进入Loopback 状态:

- 发送端确定自己有成为 Loopback 主机的能力(细节由具体实现决定,协议没有提供具体的方式去验证这一点)并受到上层逻辑的指令,在所发送的 TS1/2 中使能 Loopback 比特。

- USP 或者,可选支持的 crosslink 端口在任意已配置通道上接收到的连续两个 TS1 中的 Loopback 比特都为 1b。 接收方成为 Loopback 从机。

转换至 Detect 状态

如果上述条件都没有得到满足,那么在 2ms 超时触发后,转入 Detect 状态。除非 idle_to_rlock_transitioned 变量数值小于 FFh,此时转入 Recovery 相关状态。当转入 Recovery.RcvrLock 状态时,如果数据速率为 8.0 GT/s 时,idle_to_rlock_transitioned 变量值递增 1b,如果数据速率为 5.0 GT/s 或者 2.5 GT/s,那么该变量数值设置为 FFh。

14.9 L0s State // L0s 状态

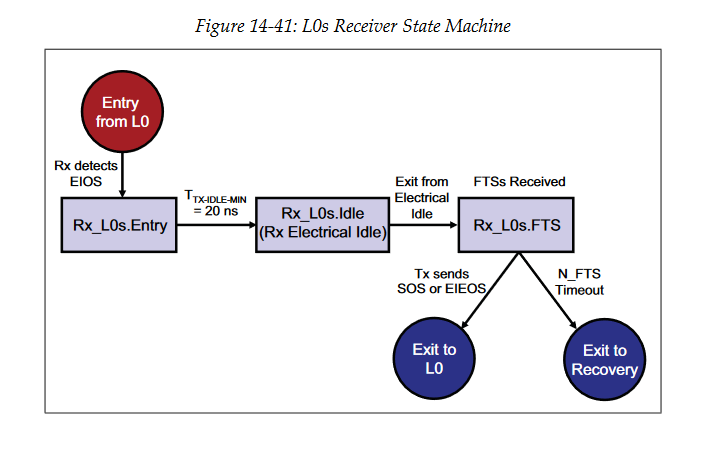

L0s 是一个低功耗链路状态,L0s 返回 L0 状态的退出延迟最短。设备通过硬件逻辑自动控制进出 L0s 状态的行为,无需软件参与。链路双方都可以单独地进入或者退出 L0s 状态。

14.9.1 L0s 发送端状态机

链路地发送端和接收端有不同的 L0s 次状态,首先讨论发送端的 L0s 各次状态。如原文 603 页地图 14-40 所示,L0s 状态的发送端状态机是一个非常简单的结构。

图 14-40 L0s 发送端状态机

14.9.1.1 Tx_L0s.Entry. 状态

发送端在上层逻辑的命令下进入 L0s 状态。协议没有具体规定发送端进入 L0s 状态的条件,但直观地说,发送端会在空闲状态持续一段时间后进入 L0s 状态:这段时间内没有发送过 TLP 或者 DLLP。为了进入 L0s 状态,发送端通过发送一个 EIOS (5GT/s 速率下发送两个 EIOS),进入电气空闲状态。然而,此时发送端还没有真正关闭,并且需要维持共模电压在协议规定的范围内。

转移至 Tx_L0s.Idle. 状态

在经过 T TX‐IDLE‐MIN (20ns)时长后,进入 Tx_L0s.Idle. 状态。这段延时是为了确保发送端已经进入了电气空闲状态。

14.9.1.2 Tx_L0s.Idle. 状态

在该次状态中,发送端继续保持电气空闲状态,直到有上层逻辑命令退出为止。因为这个方向的链路处于电气空闲状态,所以能够节约一些能耗,节能是 L0s 状态的主要作用。

转移至 Tx_L0s.FTS. 状态